学部・学科

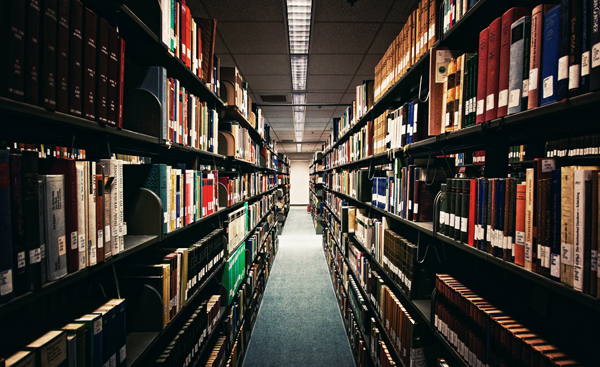

文系・理系学部を擁する総合大学文学部

人間社会の本質を深く掘り下げ、幅広い知識を身につける。

キャンパス:白山(東京都文京区)

経済学部

未来は、現代の先端から始まる。

キャンパス:白山(東京都文京区)

経営学部

価値を生み、時代を越えてゆく力

キャンパス:白山(東京都文京区)

法学部

法を学び、社会をみる、人間をみる。

キャンパス:白山(東京都文京区)

社会学部

私の生きる「社会」を学ぶ。

キャンパス:白山(東京都文京区)

国際学部

世界で希望の種を蒔く。

見る。動く。答えを探して。

キャンパス:白山(東京都文京区)

国際観光学部

新しい観光をつくる、夢を叶える。

キャンパス:白山(東京都文京区)

情報連携学部

まだ見ぬ価値を形にする

キャンパス:赤羽台(東京都北区)

福祉社会デザイン学部

人々がともに生きる、今と、これからをつくる。

キャンパス:赤羽台(東京都北区)

健康スポーツ科学部

挑戦と、日々を支える健康の科学。

キャンパス:赤羽台(東京都北区)

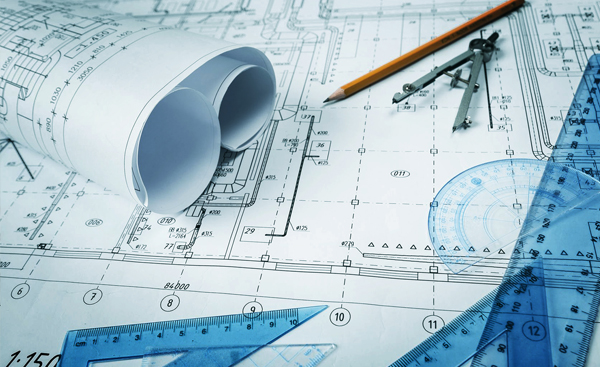

理工学部

科学技術の担い手として、社会へ巣立つ人財を育てる。

キャンパス:川越(埼玉県川越市)

総合情報学部

「次の豊かさ」をつくる、文理の融合。

キャンパス:川越(埼玉県川越市)

生命科学部

いのちに学ぶ。未来への問いを解く。

キャンパス:朝霞(埼玉県朝霞市)

食環境科学部

明日のための、食と健康をつくる。

キャンパス:朝霞(埼玉県朝霞市)

第2部・イブニングコース(夜)

「余資なく優暇なき者のために」と学びの門戸を開いた創立者・井上円了の志を受け継ぎ、第2部・イブニングコース(夜)を設置しています。

キャンパス:白山(東京都文京区)