食中毒とは、飲食によって起きる急性の健康障害のことです。細菌、ウイルスなどの微生物や寄生虫によるもの、ふぐや毒キノコのような自然毒によるもの、有害化学物質によるものなどがあります。その中でも細菌性食中毒は昔から多くの割合を占めています。食中毒を引き起こす細菌(食中毒細菌)は、様々な種類(菌種)があり、菌種によって性質が異なります。通常の加熱調理では生き残る耐熱性の菌、菌自体は加熱で死滅するけれども耐熱性の毒素を産生する菌、10℃以下の冷蔵でも増殖することができる菌、酸素がない状態でも増殖する菌、少量でも食中毒を引き起こす菌、食品製造環境に定着して調理後の食品を汚染(二次汚染)する菌など、様々です。また、菌種によって分布する場所が異なり、リスクのある食品が異なります。細菌性食中毒を防止するためには、それらの特性を把握して、適切な調理や衛生的な取り扱いを確実に行っていくことが必要になります。食品の衛生状態の指標となる、一般生菌数、大腸菌群、腸内細菌科菌群などの衛生指標菌の規格が定められている食品もあります。

また近年、抗生物質に耐性を獲得した薬剤耐性菌が世界的に問題になっています。薬剤耐性菌はヒトだけでなく、動物や環境中にも存在し、食品を介してヒトに伝播することが考えられ、分野横断的な対策(ワンヘルスの考え方による対策)が求められています。

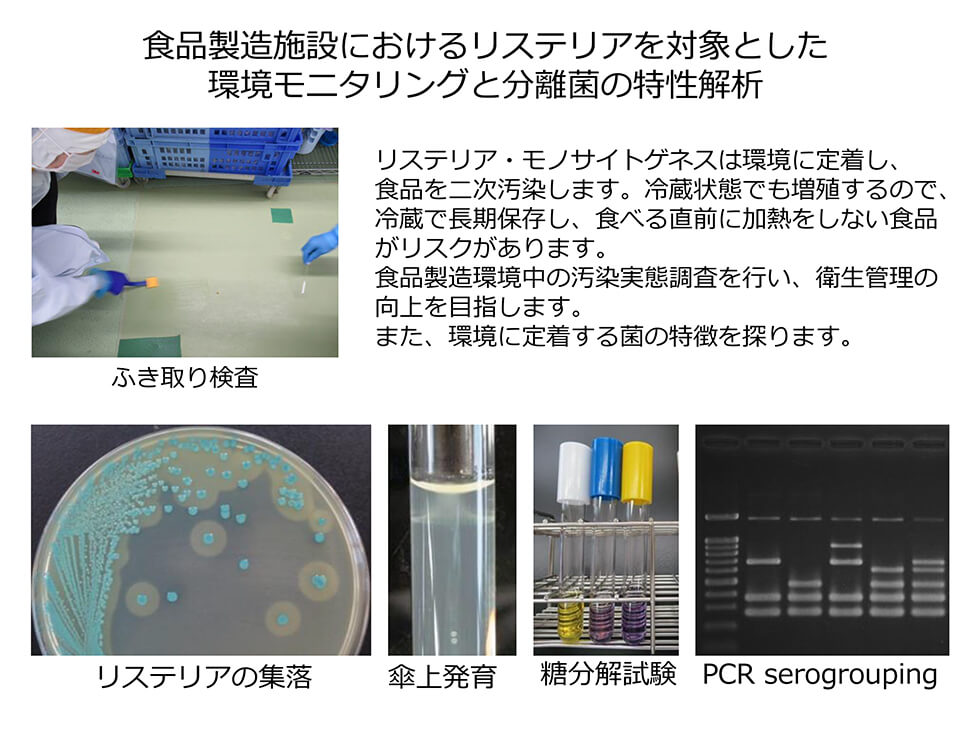

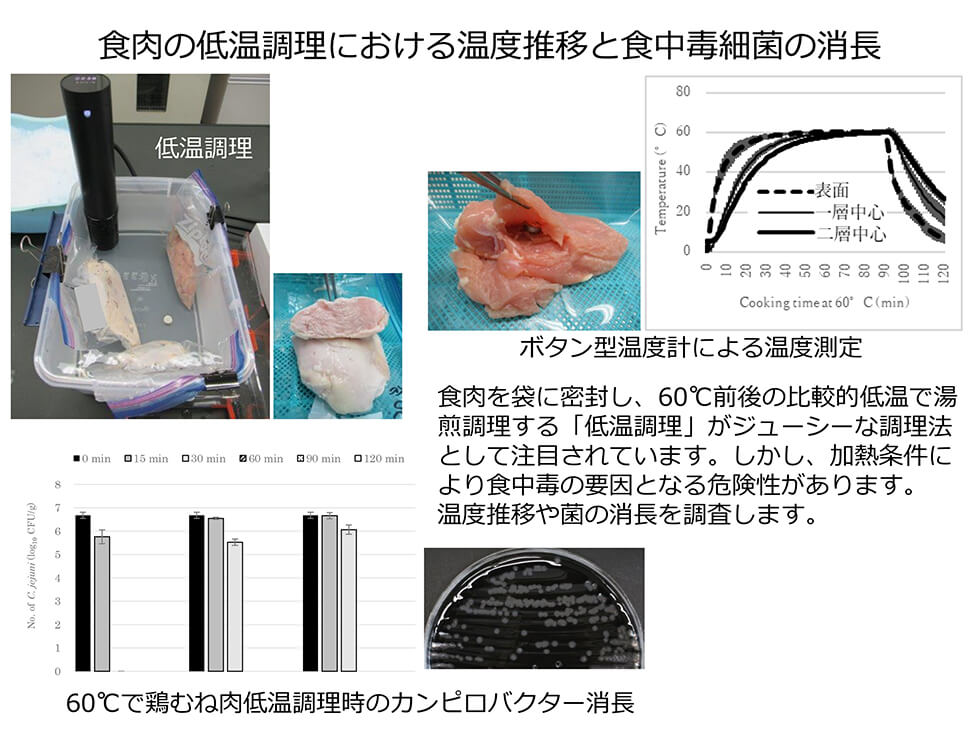

本研究室では、細菌性食中毒の発生や食品腐敗の予防を目的として、食品中の実態調査や分離された菌の解析を行います。また、食品の調理や保存によって、細菌がどのような挙動を示すかを解析します。さらに、分離菌株の薬剤感受性を調べ、薬剤耐性菌対策につなげます。