多様な人びとが暮らす社会、まち、住まい、そして生活の場における「ユニバーサルデザイン」について、ものづくりを通して学びます。イメージを具体化するデザインの知識や技術を身につけるとともに、社会・経済的な課題についても理解を深めることで実社会におけるデザインの役割と可能性にも視野を広げ、人の営みを総合的に考える視点を養います。

人びとに向き合い、寄り添い、支えるデザインへの挑戦。

東洋大学の「Design」

卒業作品、演習・授業の様子、工房施設などを豊富な写真でご覧いただけます。

最新Topicsや学生の受賞歴の他、公式SNSへのリンクもあります。

学問の魅力

ものづくりの技術、社会への洞察から生み出されるデザイン

住居などの建築設計や商品開発・デザインなど、ものづくりとデザインの考え方やスキルを修得し、デザインによる新たなイノベーションで社会を導く力を身につけます。

本学科では特に、ユニバーサルデザインやユーザビリティの視点を備えることで、独自性と質の高いモノのあり方・デザインを提案することを重視しています。また、一人の人間から社会全体にまでわたる広い視野を持ち、デザインに関する高い技能・知識を活かしながら、さまざまな領域の人材と連携することは、新たなビジネスの創成や起業につながります。

学びのメソッド

モノづくり、まちづくり、環境づくり

人とまち、建築、都市や地域、建築設計の手法、少子高齢化と生活空間計画、障がいや加齢に対応した居住環境や福祉用具のデザイン、日常生活用品のデザイン、情報デザインなどを学びます。また欧米、アジアにおける居住環境の特徴、地域やコミュニティ活動など幅広い視点から「人間環境のデザイン」とは何か、どのようなものづくり意識が我々の目指すデザインに求められているかを考えます。

デザインの実践的技能と、ユニバーサルデザインを学ぶ

すべての人が等しく暮らしていくためのデザインであるユニバーサルデザインを基本理念として、「空間デザイン」「生活環境デザイン」「プロダクトデザイン」に求められる基本的な知識と能力を学びます。社会・環境におけるさまざまな「デザイン」の役割とあり方について考え、より多くの人びとが暮らしやすい社会や環境を創り出す自らのデザインを具現化する技能を学びます。

「教育課程表」には、本学科が設置している科目を掲載しています。「カリキュラムマップ」では各科目をテーマごとに分類し、それぞれの科目がどのように関わり、つながっているかを紹介しています。

卒業論文のテーマ例

空間デザインコース

- 卒業制作:NEW VISIONS -都市に華吹く-

- 卒業研究:農住混在市街地におけるみどり景観の現状と評価に関する研究

-練馬区高松「農の風景育成地区」における宅地のみどりに着目して-

生活環境デザインコース

- 卒業研究:渋谷駅周辺地域における小規模施設のバリアフリー化の現状と課題

-公園通り・宮益坂エリアを事例として- - 卒業制作:こどものための投資教育ゲーム教材の制作

プロダクトデザインコース

- 卒業制作:NIa 直径2kmをつなぐシェアリングシニアモビリティ

- 卒業制作:高校生に向けた性教育キットの提案

学びのポイント

空間デザインについての学び

空間は、人間の生活を支え、社会と密接に関わります。空間デザインの学びは、人間の行動や心理を理解し、広く社会へ目を向けることが求められます。具体的には、周辺環境との関係を考えながら、都市、まち、建築、インテリアに関わるデザインを学びます。

都市計画、まちづくり、環境デザイン、生活空間計画、建築意匠、建築史、建築構法等を理解した上で、空間をデザインする能力を身につけるため、交番等の小規模公共施設、あるいは学生寮等の人びとが集まって暮らす施設、メディアセンター等の複合施設など、小さなスケールから大きなスケールまで多様な空間の設計に取り組みます。

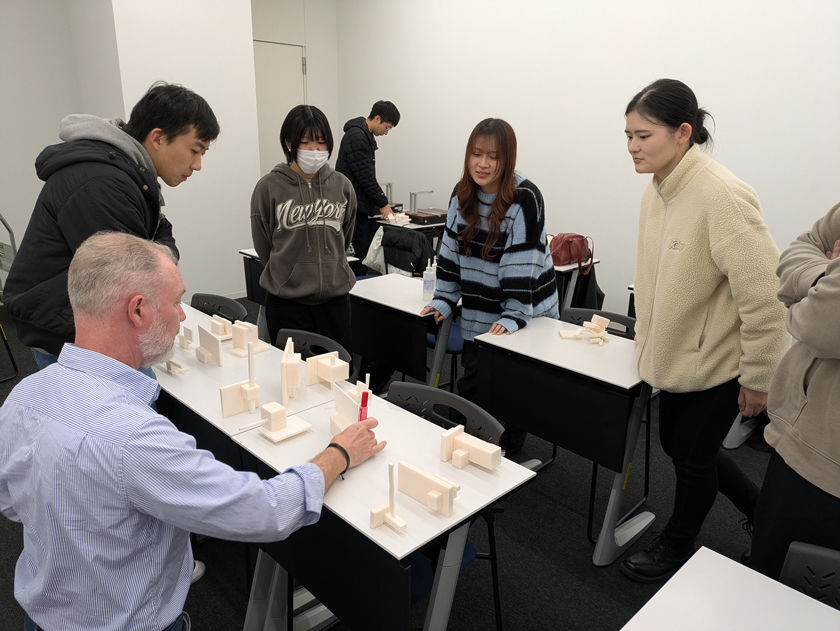

3次元の空間をデザインするために、図面を描くだけでなく、模型、CG、VR等を用いて検討するスキルを習得します。さらに、自分がデザインした空間を他者に伝えるためのプレゼンテーション能力を培います。

生活環境デザインについての学び

住居学、福祉住環境計画、人間工学、障がい者・高齢者のための用具のデザインなど、利用者自身の参加を得ながら、利用者=使い手への理解に基づいた「人間中心設計」や、生活者の視点に立ったデザインを学び、設計、制作、研究するための知識とスキルを身につけます。

たとえば、調査分析をもとに社会課題の現状や多様な利用者の状況を的確に把握した上で、空き家のコンバージョンによる母子シェアハウスの提案や、教育のインクルージョンを実現する学校の設計など生活環境デザインの手法を用いて、社会における具体的な課題の解決に取り組みます。

また、高齢者や障がい者を対象とした環境、施設について調査した上で、福祉住環境計画の提案や福祉用具の制作を行い、人間工学的にプロダクトを評価した上で身体機能を補助するための機器やアプリケーションをデザインする手法についても学びます。

プロダクトデザイン・情報デザインについての学び

不特定多数のユーザーを対象にした製品やサービス、社会システム、情報など、⼈間環境デザインについての学びを活かしながら、問題発⾒の⽅法論や課題解決への発想⼒を磨きます。

現代社会においてプロダクトデザインが担うべき役割が多岐にわたること、また、プロダクトデザイナーは社会に対して的確な解決策を提示する能力も必要とされていることを理解し、プロダクトデザインの思考手法と表現技術を身につけます。

また、スマートフォンやIoTの普及により、さまざまな情報へのアクセスが容易となった現在、「情報を人に分かりやすく伝えるためのデザイン」や「情報を活用する能力」が、あらゆる産業で重要になっています。IT技術を介した情報に限らず、広くヒトとモノ、ヒトとコトをつなぐ「情報」についてのデザインも学びます。

複数言語の修得と、より広いデザインの学び

グローバル社会について理解を深めるため、英語のほか中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語を学習することができます。また各言語が形成する文化圏について、社会、文化、歴史、風土、生活習慣などについて学び、自らのルーツとの比較を通して異文化への理解を深め、グローバルな視点の獲得を目指します。

専門領域での学びと連携させることで、諸外国におけるデザインについても見識を広げ、自らのデザインに生かし、グローバル社会におけるデザインの役割・あり方を考えます。

卒業研究による学び

4年間の学びの集大成として、一人ひとりが人間環境デザインに関わる研究テーマを設定し、所属する研究室の教員による指導を通して、「卒業論文」または「卒業制作」としてまとめ、成果を発表します。

社会における課題を発見し、それぞれ「空間デザイン」、「生活環境デザイン」、「プロダクトデザイン」の視点から研究し、新しい考え方や新しいデザインを提案することで実社会におけるデザインの役割と可能性を認識します。

卒業研究の優秀作品は、学外にて展示し、その成果を社会に発信します。

- 記載の内容は予定であり、変更になる可能性があります。

入試イベントや過去問対策、出願登録まで、メンバー限定のお得な特典をゲットしよう!