社会の出来事を心理学的視点で捉える「社会現象の心理学」と、個人や人間関係を対象とする「人間関係の心理学」。この両面から、データ分析に基づく科学的な態度を持って、社会の問題にアプローチしていきます。本学科では心理学に関する基礎科目から応用科目まで幅広く学ぶことができます。

また「認定心理士」など心理分野の資格取得も可能で、国家資格である「公認心理師」の受験資格に必要な学部カリキュラムも用意されています。

閉じる

Language

心と社会のつながりを科学する。

社会の出来事を心理学的視点で捉える「社会現象の心理学」と、個人や人間関係を対象とする「人間関係の心理学」。この両面から、データ分析に基づく科学的な態度を持って、社会の問題にアプローチしていきます。本学科では心理学に関する基礎科目から応用科目まで幅広く学ぶことができます。

また「認定心理士」など心理分野の資格取得も可能で、国家資格である「公認心理師」の受験資格に必要な学部カリキュラムも用意されています。

社会心理学は、「社会現象の心理学」と「人間関係の心理学」の2つの柱から成り立つ学問です。

「社会現象の心理学」では、犯罪や非行、組織、産業、消費など、社会で注目される事象を、心理学的視点から考察します。また「人間関係の心理学」では、友人関係や恋愛関係、対人コミュニケーション、感情のコントロール、ストレス、健康、臨床、発達を含めて、身近に見られる人間の心理や行動の特徴を研究します。

価値観の多様化、SNSなど身近なところでも活用が進むICTとAIがもたらす社会の変化、複雑化する人間関係など、社会心理学が対象とするテーマや領域はさらに広がっています。

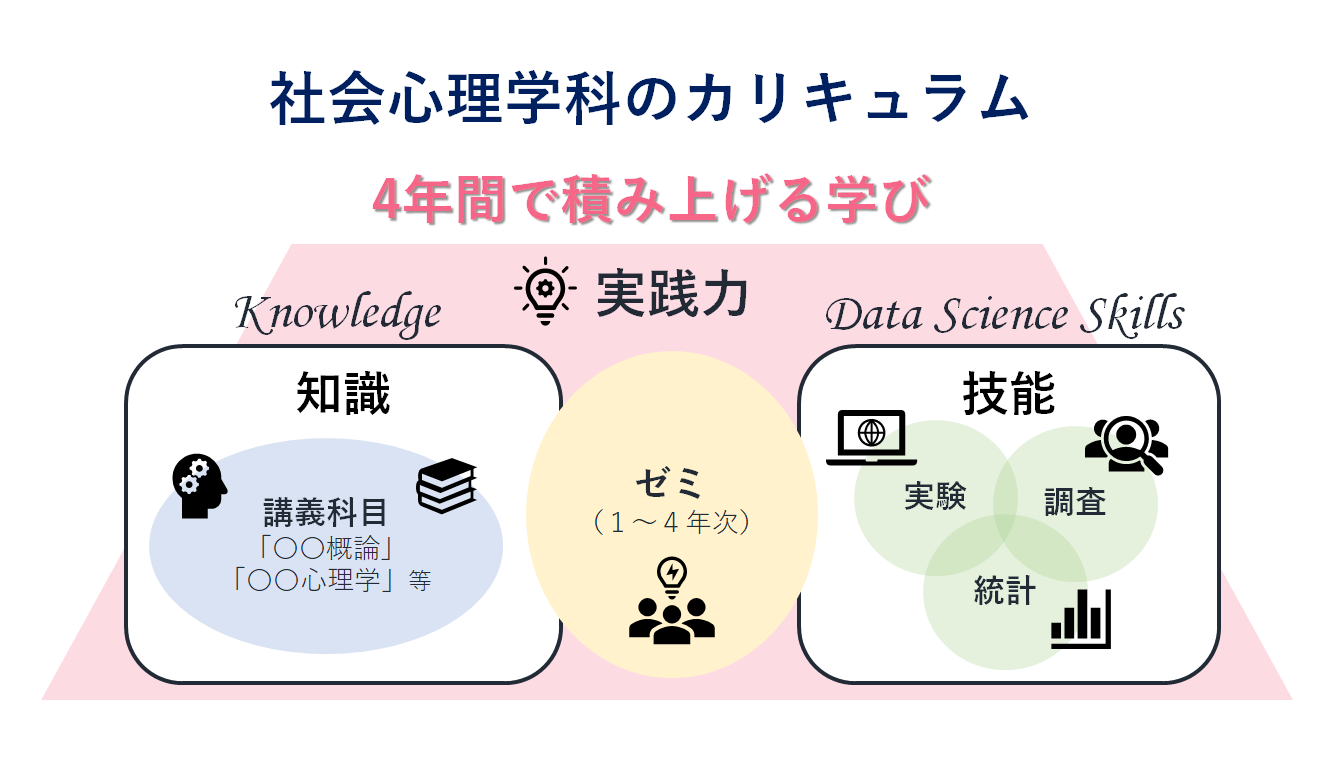

本学科のカリキュラムでは、以下の3種類をバランスよく、4年間で積み上げていくように学びます。

① 基礎から応用まで幅広い心理学の知識を学ぶ講義科目

② 実験・調査・統計の3つを中心に、データサイエンスの思考と技術を身につける実習科目

③ 実践的な学びとして、学生が主体となって課題の発見と解決に取り組む演習(ゼミナール)

本学科での知的探求は、少人数制の演習(ゼミナール、ゼミ)を中心に行われます。

1年次の基礎演習では、大学における学び方(「知」との関わり方)を理解するとともに、プレゼンテーションやディスカッションの方法を身につけます。2年次には、それぞれの学生の興味関心にしたがって、やや専門性の高い演習を選択し、本格的な研究活動を開始します。こうした知的活動を側面から支えるのが、並行して履修する実験演習と調査実習です。

3年次には、それまでの学びを基盤としつつ、個別具体的な研究領域についてより本格的に各ゼミに所属して探究を深めます。そして4年次には、社会心理学のさらなる展開と応用について学びながら、自分自身の知的好奇心を、卒業論文として結実させることを目指します。

「教育課程表」には、本学科が設置している科目を掲載しています。「カリキュラムマップ」では各科目をテーマごとに分類し、それぞれの科目がどのように関わり、つながっているかを紹介しています。

本学科では、心理学の重要な研究方法である実験について学ぶ「実験演習」が、1・2年次の必修科目となっています。演習科目では心理学の研究に必要なテクニカルなスキルとともに、論理的な思考力、柔軟な発想力の獲得を目指します。

1年次の授業では、心理学の各分野における基礎的な実験・検査(知覚、学習、記憶、生理指標、性格検査、知能検査の6つのテーマ)にグループ単位で取り組みます。各々が実験者や実験参加者を体験しながらデータを取り、その結果分析と考察をまとめたレポート作成を繰り返すことで、心理学の研究手法の基礎を身につけていくことができます。

2年次以降のゼミでは、それまでの学習を基礎にして自ら社会心理学実験を計画し、実行していきます。仮説を立て、実験参加者を募集し、データの整理・入力・分析を行い、自分が立てた仮説が支持されるかどうかドキドキしつつ、分析結果に一喜一憂する、それも社会心理学実験の面白さといえます。

こうした取り組みについては教員だけでなく、大学院生のティーチング・アシスタントからもサポートを受けることができます。

「実験演習」などの科目においては、「ラーニング・ポートフォリオ(学習自己評価システム)」が導入されています。自分自身の学習について過程を記録して自己評価を行い、学習成果や学習過程を振り返ることによって、それまでの成長や、学習の目標を自覚することができます。ラーニング・ポートフォリオを活用することで、授業で求められている知識や技能をあらかじめ理解し、「どのようにしてそれらを身につけていけばよいか」を意識しながら、学習に取り組む上でのヒントを得ることができます。

また他の科目でも、授業の最後には目標の達成度を自己評価するなど、学習による成果や、次のステップのための反省点や改善点を、自ら考えることが大切です。こうしたプロセスにより大学生として能動的に学習に取り組めるようになることで、社会心理学の学びと研究はさらに魅力的なものになります。

入試イベントや過去問対策、出願登録まで、メンバー限定のお得な特典をゲットしよう!