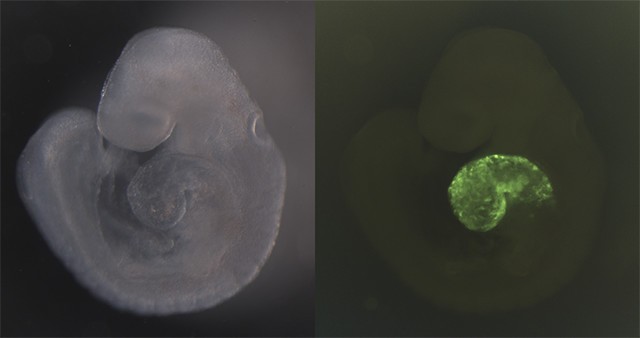

私たちの研究室では、心循環器の形態が進化の過程で多様化した、そのメカニズムの解明に取り組んでいます。私たちヒトの心臓は、発生初期は一本の管が折れ曲がった単純な構造をとっていますが、やがて心房と心室が中隔によって区切られ、二心房二心室の心臓へと形を変えていきます。このような心臓の形の変化は脊椎動物の進化の過程においても認められ、魚類の心臓は一心房一心室ですが、両生類では二心房一心室、爬虫類では二心房と不完全な二心室というように、心房と心室にそれぞれ中隔が形成され、鳥類・哺乳類は二心房二心室の心臓を持つようになります。心房心室中隔の獲得により、肺循環と体循環は完全に分離し、陸上生活に適した血液の循環システムが形成されます。心臓の発生において中隔形成は重要なイベントで、ヒトの発生で中隔形成異常が生じると、心房心室中隔欠損症を引き起こします。ヒト先天性心疾患の中でも心房心室中隔欠損症の発症頻度は非常に高く、心臓中隔形成の重要性をうかがい知ることができます。私たちは脊椎動物が進化の過程でどのように中隔を獲得したかを調べることにより、心臓中隔形成の分子メカニズムを明らかにし、中隔欠損症の発症原因の解明につなげていこうと考えています。

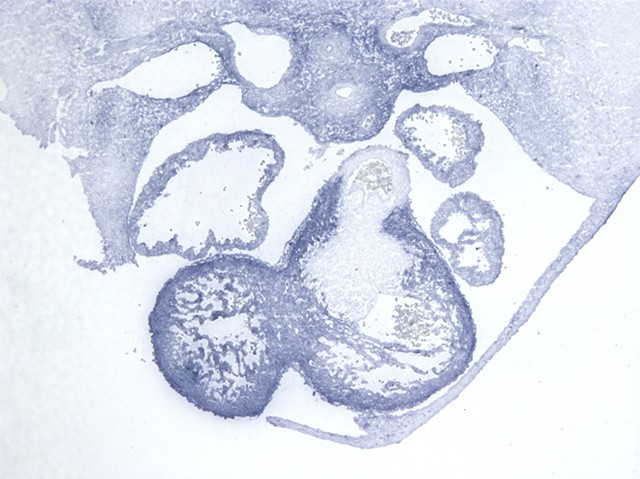

脊椎動物は進化の過程で心臓中隔を獲得し、より複雑な形態の心臓を形成してきましたが、一方で、心臓の再生能力を失ってきました。ゼブラフィッシュやイモリ、サンショウウオといった有尾両生類は成体になっても高い再生能力を示し、心臓に損傷を受けても、心臓を再生することができます。しかし、ヒトはこのような再生能力は持っておらず、心臓の損傷は機能の低下につながり、重篤な心疾患では心臓移植が必要となってきます。私たちは心臓を再生できる動物はなぜ心臓を再生できるのか、他の器官の再生と心臓の再生とを比較しながら調べることにより、心臓再生のメカニズムに迫っていきたいと考えています。