生体医工学は、高精度な診断・治療システム、新薬、あるいはヘルスケアテクノロジーの開発と発展を通して、人々の「いのち」を支える学問です。生物学、医学、工学が融合する研究の成果は、医療・福祉・生活の質(QOL)の向上、持続可能な社会と環境の実現に貢献しています。

人々の「生きる」を支える、科学と工学。

学問の魅力

生命科学を基盤とした生体の探究、生物学・医学と工学技術の融合により、人々の健康と生活を支えます。「いつもの毎日」と「より豊かな明日」のための科学と「ものづくり」を結びつける学問ともいえるでしょう。医療データサイエンスやスマートバイオセンサなど、ICTを最大限に利用した先端技術も扱われる分野であり、新たな社会の構築にも貢献することが期待されています。

本学科では、生命科学を応用する学びによって生体と関連技術への理解を「ものづくり」につなげ、社会を支える人材を目指します。

学びのメソッド

生体医工学の両輪をなす2つの分野を学ぶ

生体医工学の知識や技術を、より高度なものとして活用する知識とスキルを養うため、2年次秋学期より、再生医療/細胞工学や健康科学等の生命工学を学ぶ「生体工学コース」と、医療機器や医療材料等の先端応用領域を学ぶ「医工学コース」の2コースに分かれて学習します。

それぞれのコースで専門性を高めると同時に、横断的に学ぶことも可能とし、医工学の融合領域での幅広い知識と技術についての高度な学びへとつなげます。また、生命科学科と生物資源学科の専門科目のほか、4年次には大学院開講科目の一部も学ぶことも可能です。

興味と志向に応じて選択できる2つのコース

各コースではそれぞれの領域についての専門的な学習を行うとともに、横断的な学びを可能としています。

- 生体工学コース……人体のしくみに関する学際的領域と、医療情報学や生体信号処理学等の学問領域を中心に学びます。主な専門分野として、生理学、運動生理学、生体防御学、再生医療、機能検査工学、バイオメカニクス等、医学・生体工学系を扱います。卒業後の進路として、医薬品・診断検査薬、治験支援、食品、ヘルスケア、スポーツ関連等の分野での活躍が期待されます。

- 医工学コース……医工学は、医療福祉と先端工学の融合領域です。特に臨床医学、臨床工学、健康福祉工学、放射線物理学、医用材料、センサ工学、データサイエンス、人間中心工学等、理工学系を中心に学びます。卒業後の進路として、医療機器、検査機器、福祉機器、住宅、運輸、データサイエンス等の分野が挙げられます。

学内外との連携で学びを発展させる

生体工学分野の学習は、一般に工学の知識や発想を基点に展開されます。しかし、本学科では生命科学部の他学科との連携により、これまでにない医療機器・医療材料の開発や、学際的な学習・研究が可能です。生物・生命に学び、医学や健康科学の要求に応える学部内での連携・共同研究に加え、他学部・研究機関・企業等との連携により、自らの興味関心に合った学びをさらに発展させることが可能です。

他学科の専門領域も含めた幅広い学び

本学科の専門科目では、医学(人体の科学、解剖学)、理学(生物学、物理学)、工学(電気工学、機械工学、システム工学)、学際領域(バイオミメティクス)についてバランスよく学ぶことができ、さらに生命科学科と生物資源学科の専門基礎科目群も履修が可能です。

また生命科学部全学科の教員が授業を展開する「先進科学創成論」、外部の大学・研究機関より講師を招聘し幅広い知識を得るための「未来共創概論」の2科目では、各分野における先端的な研究に触れることができます。

さらに、次世代の生命科学における課題を解決する力を養うため、発想を具体化するイノベーション力、持続可能性の実現に向けICTを駆使する力、英語によるコミュニケーション力を磨きます。

医学や健康科学に関連した資格取得も

「臨床工学技士」の資格取得に必要な単位を取得し、医療系専門学校(1年間)での学びを経て、医療学や健康を支える医療技術者を目指すこともできます。

「教育課程表」には、本学科が設置している科目を掲載しています。「カリキュラムマップ」では各科目をテーマごとに分類し、それぞれの科目がどのように関わり、つながっているかを紹介しています。

卒業論文のテーマ例

- 熱中症応急処置学習VRゲームの開発

- スナック菓子の咀嚼音の音響的特徴と官能評価の関係性

- 大気圧プラズマ照射乳酸リンゲル液を添加したがん細胞と正常細胞の生存確率

- アロマセラピーの血圧への影響評価

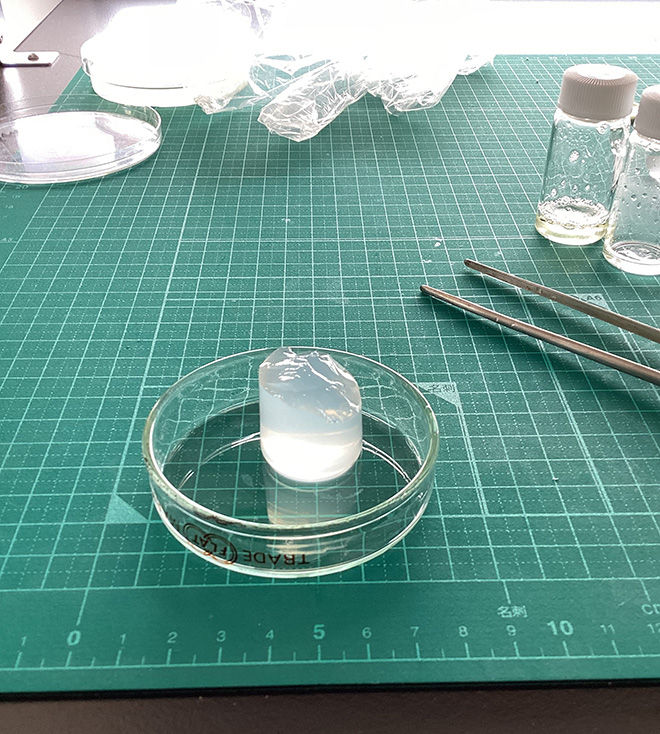

- 脱細胞化組織の力学特性の調節を目的とした架橋法に関する研究

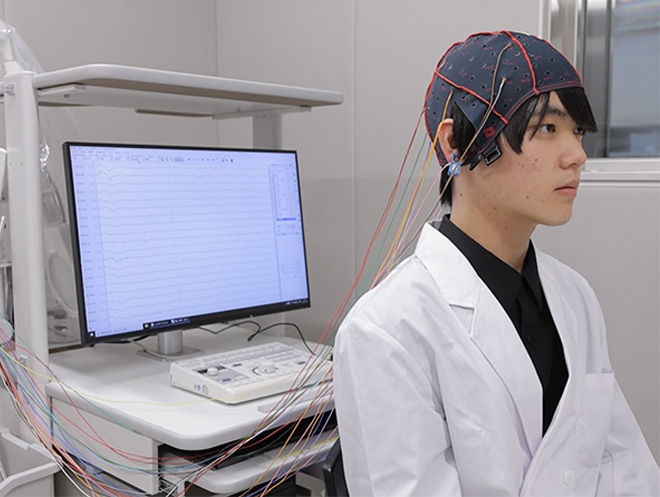

- 快不快画像視聴時の脳波の解析

- 健常男子大学生における有酸素運動と水分摂取が汗中の電解質濃度に与える影響

- 運動習慣がメンタルストレスにおける主観的感受性および自律神経調節に与える影響の検討

- ステント応用を目的とした生物模倣高分子によるステンレス金属修飾

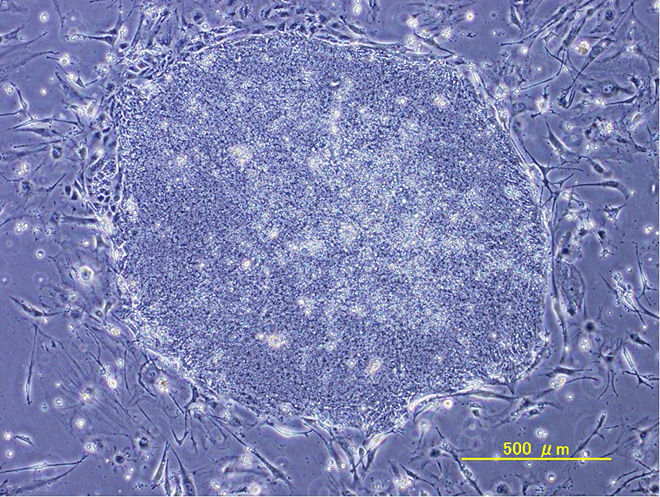

- ヒトiPS細胞の心筋分化指向性を規定する因子の探索

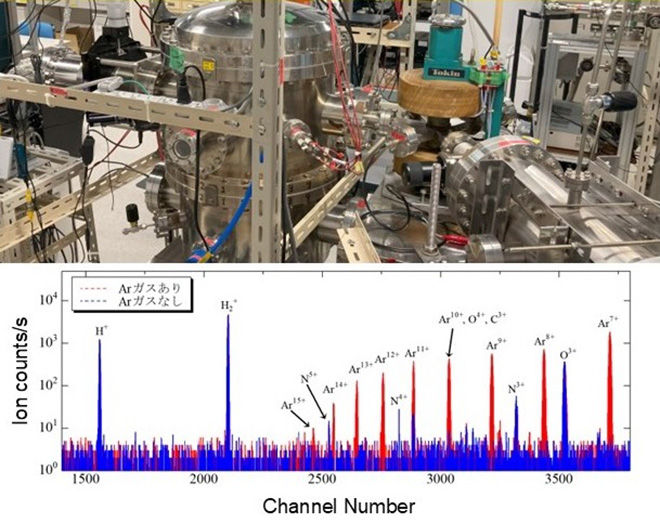

- 円筒面凹凸ガラスチャネルを用いたAr3+イオンビームのガイド効果

- がん細胞に対するmiR-20bの作用効果と核酸医薬への応用に関する研究

- 電気化学測定によるアレルゲンスクリーニングの検討

- 低圧プラズマにより生成した鉄含有炭素クラスターの飛行時間型質量分析

- 舌診の血流計測による客観的指標の検討

- 閉眼時の腹式呼吸が認知機能に与える影響

学びのポイント

多様性によってイノベーションを導く学習環境

イノベーション(技術革新)は、異分野や異なる価値観が集まるところで引き起こされます。

本学科では、学際的な、そしてグローバルな環境に多様性(ダイバーシティ)を実現し、イノベーションが起こりやすい学習環境が構築されています。また哲学や語学、長期間の語学留学や交換留学などにより、広くコミュニケーションを可能にする、グローバル人材としての素養を身につけることができます。

課題解決型学習による学習と経験

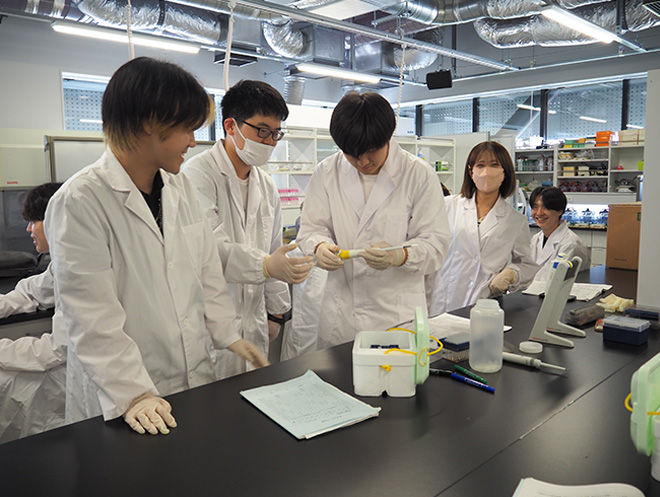

課題に対して調査・実験・検証・発表を行うことで養われる問題解決力、グループワークを通して磨かれる協調性やコミュニケーション能力、多様な価値観を認識し尊重する能力は、実社会での取り組みに生かされるものです。

1・2年次の科目「プロジェクトⅠ・Ⅱ」では、課題解決型学習(PBL)を実施。生体医工学の学びと社会とのつながりを学ぶともに、実践的な取り組みを通して、社会生活で必要な基礎的スキルを身につけます。

新技術の成果を社会に普及させる

生体医工学科で扱う科学分野の一つとして「レギュラトリーサイエンス」を取り上げます。

レギュラトリーサイエンスとは、医薬品、医療機器、食品、あるいはこれらを支える技術の開発において、具体的な製品や技術の有効性と安全性を予測・評価し、市民の健康に貢献しようとするものです。生体工学における新技術の成果を安全に、そして速やかに社会に普及させる足がかりとなる科学であり、その知識は、学問を通じた社会への貢献へとつながっています。

入試イベントや過去問対策、出願登録まで、メンバー限定のお得な特典をゲットしよう!