環境、エネルギー、雇用、財政、社会福祉……現代社会が直面する問題と課題について、自ら考え、問題を掘り下げ、それを解決するための政策と企画を描く。そして行動し、他の人々とともに社会をより良い方向へと導いていく。社会における問題解決のための、実践的能力を身につけます。

社会の課題に向き合い、協働と共創で社会を導く。

学問の魅力

現実社会を変えていく能力

複雑で変化の速い現実社会は、多様な問題を抱えています。総合政策学は、現実社会のそうした問題の解決を図り、社会の未来をより良い方向へと変化させるための能力を習得する学問です。

学び、知ることだけにとどまらず、自分で考え、社会において具体的に行動する。そしてリーダーシップを発揮し、他の人々と連携することで「より良い社会」を創り出す人材を目指します。

学びのメソッド

社会を変えるための技能と意識を身につける

どれほど高度な技能を習得しても、「現実社会を変えたい」という意識がなければ変化させることはできません。現実社会を変えていくための技能と意識をバランス良く伸ばしていきます。

経済学を基礎として、現実社会を分析し、政策を設計・実践する技能を身につけます。同時に、社会の問題を発見し、他者と協力し、世の中をより良くしたいという意識を強化していきます。そして1~4年次で必修となっているゼミナール(少人数授業)での学びを通して、技能と意識を調和させた、具体的な政策の設計・実践能力を身につけます。

データ分析能力を高め、リーダーシップを養う

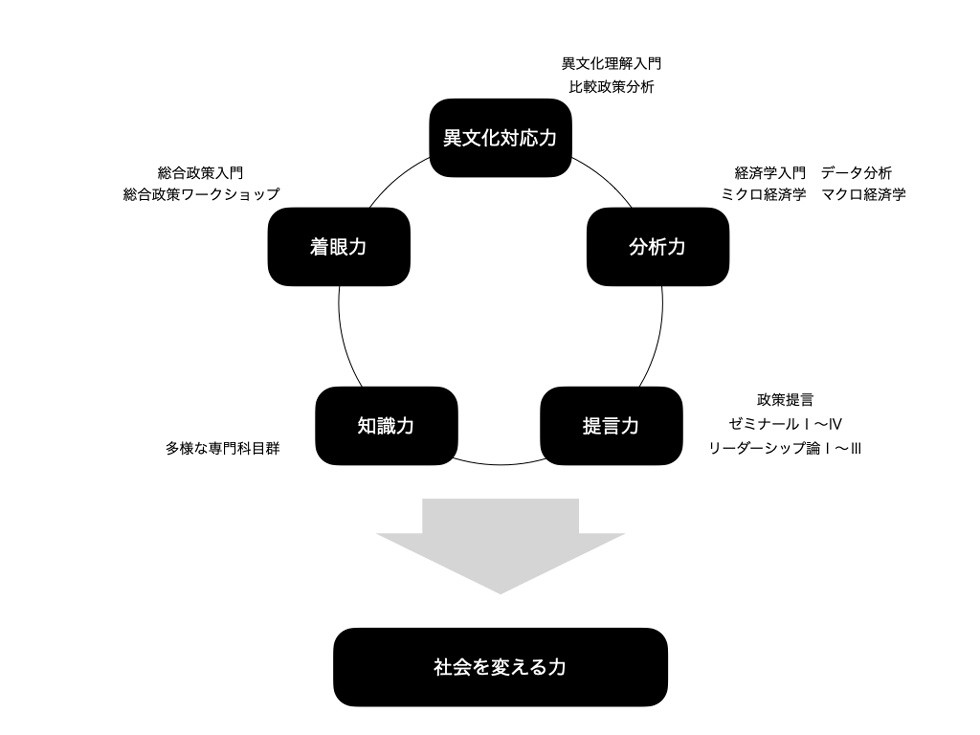

社会を変える力に結び付く5つの力(着眼力・分析力・知識力・提言力・異文化対応力)を、バランスよく伸ばしていきます。1~2年次は充実した必修科目で基礎をがっちりと固め、3年次以降は自分の研究テーマを自由に決定し、自分の責任で掘り下げていきます。

本学科のカリキュラムにおいて重視されているのは、分析能力の獲得とリーダーシップの養成です。主観的な主義・主張のぶつかり合いではなく、客観的なデータに基づいて議論を進める能力と、多くの人々とともに、協力しながら社会を変えていく能力を培います。

英語力✕異文化理解でグローバル化

総合政策学におけるグローバル化とは「英語を話すこと」ではありません。国境を越え、文化、人種、民族を超え、相互にコミュニケーションができるようになることです。そして互いを理解し、同じ目的のために対等な立場で働こうという意思と能力を得ることです。

本学科では海外の文化や政策を理解するための科目群や、海外研修、海外留学や語学セミナーなど、学びを通して異文化を正しく理解し、異文化に積極的に飛び込むことができる環境が整えられています。

「教育課程表」には、本学科が設置している科目を掲載しています。「カリキュラムマップ」では各科目をテーマごとに分類し、それぞれの科目がどのように関わり、つながっているかを紹介しています。

卒業論文のテーマ例

- 女性取締役が企業業績に与える影響

- 子ども食堂を活用した地域連携モデルの確立に向けた提言

- 空き家問題解決の有効薬

- 降水量増加時代の治水の維持

- 鬱状態にさせるモノ

- 医療費削減のため運動人口を増やすためには

学びのポイント

有機的につながる学びで成長する

明確な目的地を目指してしっかり・がっちりと学ぶ、これが本学科最大の特徴です。

本学科での学びにおける最終目標は、「自分から問題を発見し、解決策・対応策を考え、行動できる人財」となることです。有機的に結びついた各科目での学びを重ねることで、問題意識の育成、考察方法の習得、そして考察の実践を、基礎レベルから応用レベルまで段階的に引き上げていきましょう。

4年間に学ぶ専門科目のうち、半分は必修科目または選択必修科目となっています。設定された教育理念に共感し、強い目標意識と覚悟を持って学びに取り組むことが期待されます。

活発なゼミ活動で深く・鋭く掘り下げる

ゼミナールの充実も、本学科の大きな特長です。

ゼミナールとは、個々の教員ごとに少人数で運営されるクラス単位の授業です。ゼミナールでは各教員の専門や個性を生かした多種多様なテーマについて、深く・鋭く掘り下げて学びます。

4年間を通じて必修科目であり、全員がいずれかのゼミナールに参加して、自分なりのテーマを見つけ、深く・鋭く学びます。ゼミ活動を通じて、「考える・行動する」能力を基礎から応用、さらには実践レベルへと引き上げていくことができます。

各ゼミはそれぞれの研究テーマを持ち、例えば環境、エネルギー、雇用、財政、社会福祉、地域開発、情報技術、産業発展、統計分析といったテーマのゼミナールが開講されています。

基礎を固めて、考え、行動する基盤を築く

本学科が世に送り出したいのは、批判家や評論家ではなく、複雑な現実社会において、自分から問題を発見し、解決策・対応策を考え、行動できる人材です。

このような人材となるためには、基礎固めが決定的に重要です。現実のことを知らなければ考えることはできませんし、一方で現実のことを知っているというだけでは、分析することも対応策を提示することもできません。これらの要素をバランスよく備えている必要があります。

そこで、まず現実社会に関する知識や問題意識を身につけるため、1年次に「ゼミナールⅠ」と「情報リテラシー」が配置されています。また、考察方法の基礎を学ぶ科目として、1年次には「経済学入門」、2年次には「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」が用意されています。そして、これらの科目で得た学びのつながりを全体的にとらえるために、1年次に「総合政策入門」を配置しています。これらはすべて必修科目です。もちろん、この他にも大切な基礎科目を設置しています。

「ゼミナールⅠ」では、現状分析および対応策を考えることを目的にディベート大会を開催しています。6つのゼミから2チームずつ代表チームが出場し、毎年異なるテーマについて討論します。判定は、本学で導入しているリアルタイムアンケートアプリ「レスポン」を利用して学生全員で行います。

これらの科目群での学びを通じて、現実社会の中で考え・行動するための基盤を確立することができます。

リーダーシップを身につける

リーダーシップとは、自ら思考し、行動することを通じて、他者を統率しつつ組織・社会全体を望ましい方向へと動かす能力です。現代社会で最も求められている能力といってよいでしょう。

「リーダーシップ論」では、リーダーシップを身につけるために必要な、リーダーシップに関わる理論や知識を理解したうえで、具体的な実践演習を積み重ねることができます。

基礎から学び、データ分析能力を獲得

現実を理解するためにも、政策を立案するためにも、客観的なデータに基づいて考える能力、つまり分析能力が求められます。思いつきや直感で政策を検討することは許されません。

本学科のカリキュラムでは、統計学について入学時点ではまったく知らなくても、段階的に理解を深め、卒業時までには十分に活用できるレベルまで到達できるカリキュラムが用意されています。

入試イベントや過去問対策、出願登録まで、メンバー限定のお得な特典をゲットしよう!