グローバル化の深化や地政学的リスクの影響を受ける欧米、あるいは著しい成長をみせるアジア。各地域の経済・社会事情、国際金融、貿易、国際開発・環境などについて具体的な事例から学び、国際的な経済理論を身につけます。国際的視点による経済・社会の理解に加え、複数の外国語によるコミュニケーション能力を養成し、国内はもちろん国際社会においても活躍できる人材を目指します。

グローバル経済の課題を捉え、解決を導く。

学問の魅力

グローバル経済の仕組みを多角的に学ぶ

急速に拡大・深化するグローバル経済(国際経済)においては、資本や労働力(人材)の移動が国・地域をまたいで活発になり、経済の仕組みが複雑化しています。こうした今日の国際経済の仕組み・つながりをさまざまな視点から捉え、理解を深めます。経済学と国際経済学の理論を基礎に、グローバル経済・社会の課題を発見し、解決していくための能力を養います。

学びのメソッド

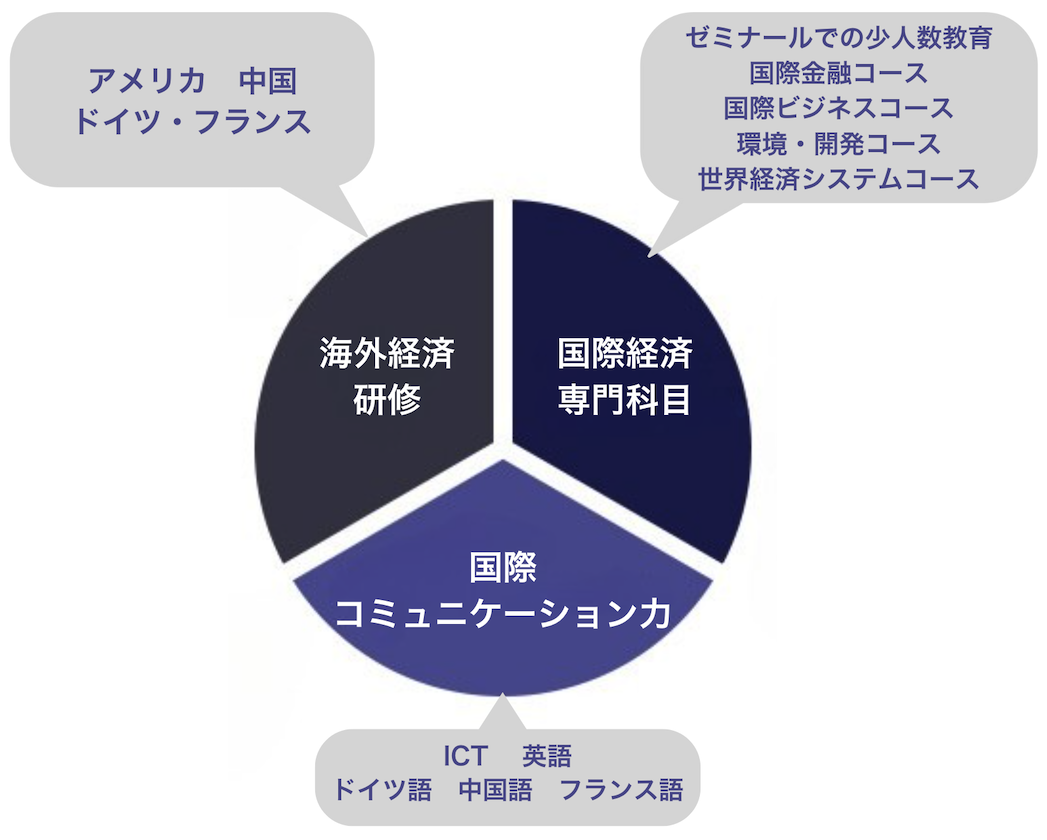

3つのアプローチで総合力を高める

国際経済に関する専門知識と語学力を段階的に磨く

「国際経済専門科目」では、地域経済、国際金融、貿易、国際開発など、政府や企業などの国際的な経済活動に必要な知識を学びます。開講科目は①国際金融を学ぶ、②国際経済・企業を学ぶ、③開発・環境を学ぶ、④各国経済・地域を学ぶという4つのテーマに分類されており、自分自身の興味・関心に沿って段階的に学びを深めていくことができます。

また、国際理解とコミュニケーション能力を伸ばすため、外国人講師による実用的な英語力を身につけるとともに、ドイツ語、フランス語、中国語など他言語の習得も目指します。

少人数制ゼミナールで、基礎を固め、発展させる

本学科での学びにおいてまず身につけるのは、大学における「学びのスキル」です。その上で段階的に学習内容のレベルを高め、現実のさまざまな問題に対応できるよう、専門的かつ高度な知識を獲得し、国際経済への理解をさらに深めていきます。

1年次から始まる少人数ゼミナールでは、プレゼンテーション、ディスカッション、論文執筆などを通して、アカデミック・スキルズ(自ら考え学びを深めていく、大学での学習に必要な技能)を養います。そして担当教員のきめ細やかな指導を受けながら、各ゼミを担当する教員の専門領域を中心に、より発展的な学びに取り組むことができます。

講義科目でグローバル経済に関する知識を修得し、ゼミナールで知識を活用する力を獲得。主体的な学びを通じて、社会において求められる①情報収集能力、②情報分析能力、③課題発見能力、④課題解決能力、⑤発信力を養います。そして4年次には卒業論文を執筆することで、身につけた知識を活用する力を強化します。

「教育課程表」には、本学科が設置している科目を掲載しています。「カリキュラムマップ」では各科目をテーマごとに分類し、それぞれの科目がどのように関わり、つながっているかを紹介しています。

卒業論文のテーマ例

- 森林破壊と開発の分析―インドネシアを事例として―

- バンコク首都圏鉄道の通勤路線化 ― マハーチャイ線を例として―

- インドのITサービス産業の発展―イノベーションによる成長へ―

- 開発途上国における非熟練外国人労働者依存の改善に関する考察―マレーシアの事例を中心に―

- バングラデシュにおけるマイクロファイナンスの役割と課題に関する研究―グラミン銀行を事例として―

- 日本の半導体産業の現状と新規技術AI導入について

- 中学校教育における家庭環境と学力の関係性

- 日本にプライベートバンキングを普及させるには

- 米韓FTAから考えた日本のTPP

- 新興国が中所得国の罠を脱するには―イノベーションの促進とインフラ整備充実が鍵―

- マイクロファイナンスによる貧困削減―インドSHGプログラムを事例に―

学びのポイント

グローバル経済を見る眼を総合的に養う

グローバル経済を理解するためには、経済活動を捉える眼を養い、主な国や地域の経済・社会の動向と構造、そして国際経済学の基礎をしっかりと学ぶことが必要です。

本学科のカリキュラムでは、グローバル経済に関する多様な科目を、1年次から学ぶことができます。

1年次に設置された科目「グローバル・エコノミー入門」では、経済の見方の基礎を身につけます。現在のグローバル経済において特に重要な位置を占める中国、アジア、アメリカ、ヨーロッパの地域経済を学ぶと同時に、「経済データ分析」を通じてデータの読み方を学び、グローバル経済を見る眼を養います。そして2~4年次ではさらに専門性を高めながら、グローバル経済を見る眼を強化していきます。

2つの外国語の修得でコミュニケーション能力を高める

グローバル社会で活躍するには、世界共通言語ともいえる英語の十分なコミュニケーション能力を持つことが不可欠です。同時に、国際人としての視野を広げ、教養を高めるためには、さらに別の外国語の基礎も習得することが期待されます。

本学科では英語に加えて、もうひとつの外国語(ドイツ語、フランス語、中国語のいずれか)を1・2年次の選択必修科目とし、4年次まで学べるように外国語科目が設置されています。

英語については、必修科目として1・2年次に習熟度別のクラスが配置されています。TOEIC®スコアの向上を目的とする科目では、スコアに応じた単位の認定が行われます。

さらに、英語で経済に対する知識を深める専門科目「経済外国語」、「アジア経済論」、「国際金融論」や、一部の教員による英語での「ゼミナール(2~4年次)」など、継続的・多角的な科目で英語を学ぶことができるようになっています。

ドイツ語・フランス語・中国語については、2年次までの基礎科目とは別に、それぞれの語学能力検定合格を目指す科目が用意され、資格取得に向けたサポートも充実。

英語、中国語、フランス語については、それぞれの言語を母語とするネイティブ・スピーカーの教員が在籍し、生きた外国語を学べる体制が整えられています。

海外研修プログラムでの実体験から学ぶ

海外の経済、社会、人々について理解を深めるうえで、実際にその地域を訪れ、滞在し、現地の人々や社会システムに接する経験を重ねることは大きな意味を持ちます。もちろん、英語をはじめ各言語でのコミュニケーションによって、自らの語学力を試し、さらに向上させる機会でもあります。

本学科では複数地域で海外研修を実施しており、卒業後のキャリアにも活かせる海外体験を通じた学びの機会となっています。

アメリカ研修

2024年度実施報告

アメリカ・ハワイのハワイ大学マノア校では、講義でビジネス英語や環境経済学、観光経済学を学ぶほか、現地でのフィールドトリップなどを実施。

中国研修

2023年度実施報告

中国・蘇州大学での国際経済・ビジネス研修では、中国経済・中国社会文化などを学ぶほか、現地での企業視察・フィールド調査を実施。

欧州研修

2023年度実施報告

ドイツのマールブルク大学・フランスのストラスブール大学・パリ等を巡り、欧州社会を理解する研修や現地の学生たちとの交流を通し、ヨーロッパの文化・習慣・歴史を学ぶ。

これらの研修の参加者には、研修成果に基づいて単位が付与されます。

ほか、東洋大学が協定を締結している大学との長期留学制度、あるいは協定校語学留学、短期語学研修(語学セミナー)などへの参加も推奨されています。

※研修先は変更となる場合があります。

入試イベントや過去問対策、出願登録まで、メンバー限定のお得な特典をゲットしよう!