グローバル経済の発展や世界的な経済格差の拡大、あるいは社会の持続可能性など、実社会のさまざまな課題がそのまま学びと研究の対象に。最先端の経済理論と、実社会で起きている経済現象を学びながら、経済政策や関連する制度についての専門知識を身につけます。

「理論」「実証」「政策」の3つに重点を置いて学びを深めることで、現代の経済が抱える問題を総合的な視点をもって理解し、解決を図ることができる人材を目指します。

閉じる

Language

経済の理論を学び、現実の経済を知る。

グローバル経済の発展や世界的な経済格差の拡大、あるいは社会の持続可能性など、実社会のさまざまな課題がそのまま学びと研究の対象に。最先端の経済理論と、実社会で起きている経済現象を学びながら、経済政策や関連する制度についての専門知識を身につけます。

「理論」「実証」「政策」の3つに重点を置いて学びを深めることで、現代の経済が抱える問題を総合的な視点をもって理解し、解決を図ることができる人材を目指します。

経済学が積み重ねてきた理論に基づいて今日の社会における経済現象(経済学の研究対象となる現象)を検証するため、経済や金融の専門的な知識とそれに基づく論理的思考力、そして客観的情報に基づく総合的判断力を身につけます。

理論を学ぶだけではなく、それをもって実際の現象を捉える実践的な取り組みを行うところに、経済学の醍醐味があります。本学の創設者・井上円了は、哲学を指して「万物の原理を探り、その原理を定める学問」とし、事実と実証に基づくものとしました。これに倣えば、経済学とは「人間の経済活動の原理を探り、その原理を定めようとする学問」であり、現代の日本の経済とその課題を理解するために不可欠な学問のひとつといえます。

一人ひとりの個性を尊重しながら少人数で学ぶ、ゼミナール(ゼミ)形式での授業が、1年次から行われます。

1年次のゼミでは経済の理論と実証を徹底的に学ぶための基礎として、社会において求められる「汎用的能力(ジェネリックスキル、社会人基礎力)」と、大学で学問をするために必要な「論理的に考え表現する技術(アカデミックスキル)」の両方を身につけます。

2・3年次には専門的研究を体系的に深めていき、4年次には所属するゼミの担当教員による指導を受けながら、専門的学習の集大成として卒業論文をまとめ上げます。また、経済を理解する上で欠かすことのできない歴史や文化への理解も深め、多種多様な問題意識と総合的な視野を養います。

経済学の基礎の確実な修得を目標として、本学科のカリキュラムは理論分析と実証分析を中心に編成されています。そして同時に、他学科の選択科目も幅広く学ぶことが可能です。経済学の専門科目以外にも目を向け興味関心を広げるとともに、一人ひとりの学びの目標に応えられるカリキュラムとなっています。

「教育課程表」には、本学科が設置している科目を掲載しています。「カリキュラムマップ」では各科目をテーマごとに分類し、それぞれの科目がどのように関わり、つながっているかを紹介しています。

1年次必修の「ゼミナールⅠ(A/B)」では、社会において求められる汎用的能力「ジェネリックスキル(社会人基礎力)」と、大学の学びに必要な学びの技術「アカデミックスキル」の土台づくりが目標となっています。

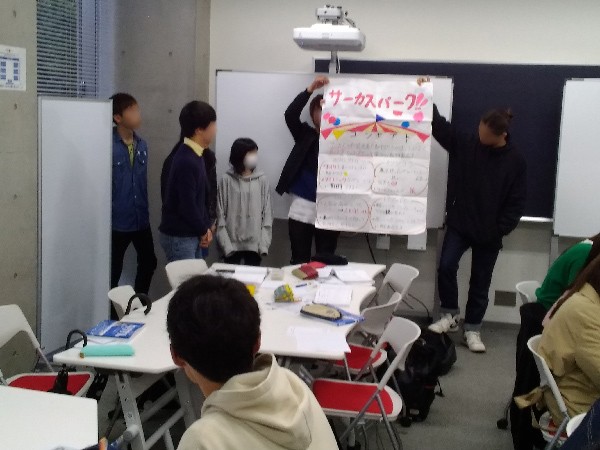

ジェネリックスキルの育成を目的に設計されたPBL(Project Based Learning)プログラムは、1年次春学期に開講する「ゼミナールⅠA」の中心となる学びです。チームビルディングに始まり、イベント企画や多様な問題解決の提案などのさまざまなプロジェクトを通じて、議論すること・情報収集・情報分析・課題発見の能力を段階的に高めていきます。またチームのメンバーが協力し合う経験により、お互いに認め合い、成長していくことへの意欲を高めるとともに、主体的にチームで問題解決に当たる能力を高めていくことができます。

PBLプログラムでの取り組みは、論理的に考え、それを論理的に表現する(書く・話す・議論する)というアカデミックスキルの獲得にもつながっています。プロジェクトの報告レポートの作成を通して、論理的に考え、相手に伝わるように書くこと、つまりアカデミック・ライティングの基礎を養います。

さらに秋学期の「ゼミナールⅠB」ではディベートに取り組み、論理的に話して伝えること・議論によって相手を説得することを実践。学びを通して「こうすれば相手に伝わるように書ける・話せるのか!」と、目から鱗が落ちるような感覚が味わえます。秋学期の最後に行われるクラス対抗のディベート大会では、各クラスの代表者が熱い舌戦を繰り広げます。

本学科における演習科目の重要なポイントのひとつは、講義で得た知識を活用して、自ら考えを深めていく取り組みにあります。講義と演習を組み合わせた学びにより、経済学を学ぶためには欠かせない「論理的に考える力」と「数学的なリテラシー」を養うことができます。

演習科目の授業は、教員に加えて数人の学生アシスタント(SA)が担当。SAを務める上級生からのアドバイスとサポートを受けながら学習に取り組むことができます。一人ひとりの理解度に合わせたサポートを受けることができ、経済学の基礎への理解を深めることはもちろん、さらに高いレベルへの挑戦もしやすい学習環境が整えられています。

入試イベントや過去問対策、出願登録まで、メンバー限定のお得な特典をゲットしよう!