責任ある研究・技術開発に向けた多文化的ELSIの組織化

重点研究課題:

(2)(3)(5)(8)(9)

研究代表者:

松浦 和也 教授(文学部哲学科)

研究期間:

2024年4月~2027年3月

科学技術の進展が人々にもたらした諸問題をELSI(Ethical, Legal and Social Issues=倫理的・法的・社会的課題)という。本プロジェクトでは、これらのなかでも最も根源的である倫理的問題に焦点を当て、西洋の倫理思想に加え、アジア圏の思想や価値観を言語化することで、多様な生活世界に密着したELSIを立ち上げ、多文化共生社会における責任ある研究・技術開発を目指す。

取材:2024年8月

科学技術の進展は社会に大きな変化をもたらした一方で、さまざまな領域から問題が提起されています。それらをELSIと呼びますが、本プロジェクトではそれらの中でも最も根源的である倫理的問題を扱っています。

この研究では、近代西洋の倫理思想だけではなく、日本、東アジア圏、ひいては非欧米地域の文化や価値観にも配慮しうる、多様な生活世界に密着したELSIを立ち上げることを目指しています。そのためには、まず私たちの倫理観、つまり“何をたいせつにしているのか”を明確にし、アジア圏の思想や価値観を言語化する必要があります。ELSIの倫理的議論には、哲学思想分野の専門的な訓練を積んだ人材の積極的な参与が求められています。

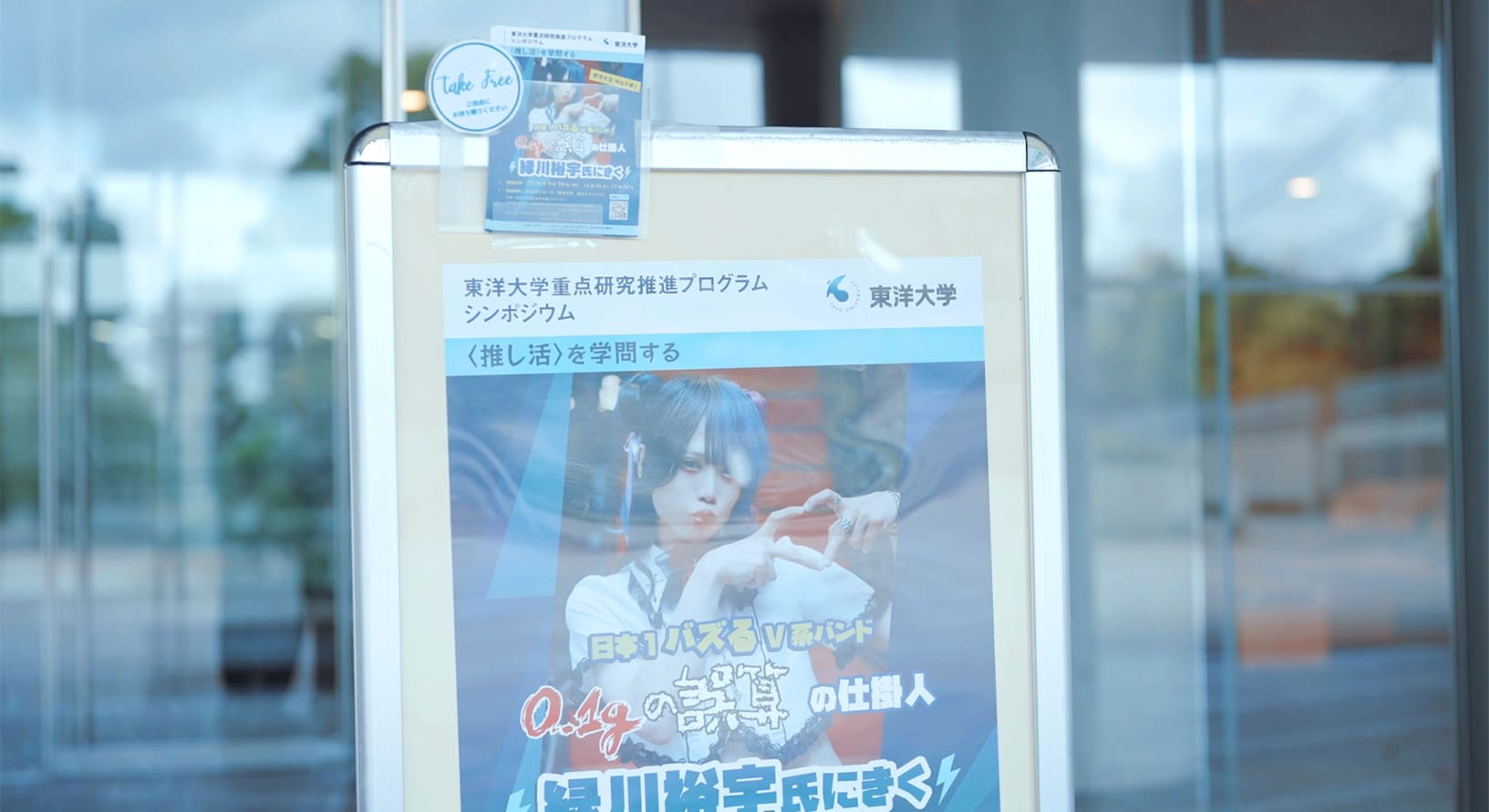

具体的な研究としては、例えば現代日本において社会現象ともいえる「推し活」を学問するというテーマのもとで、共同研究に取り組んでいます。「推し活」の現場がどのようなコミュニティであるのかを、哲学・美学、宗教学、社会学といった多角的なアプローチによって明らかしようと考えるものです。その結果、私たちが何に価値を見出し、その価値を共有するコミュニティをいかに創造しているのか、コミュニティのなかに生きる人間の在り方を等身大の言葉で解明することができます。さらに「推し活」の背景にある社会課題やそれらの課題と向き合う個人の倫理観について、アカデミアの内外を問わない活発な議論を期待できる点が魅力といえます。

本プロジェクトでは人文社会学者が新しい視点をもって生産的な関与を行い、日常的で風土に根差した価値観に基づく研究開発を可能にすることを目指しています。

文学部哲学科教授、本研究プロジェクト代表。

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。ギリシア哲学を専門とする一方で、JST/RISTEX/HITE「自律機械と市民をつなぐ責任概念の策定」の研究代表者を務めるなど、哲学的知見をこれからの社会に還元するための研究活動を行う。2022年4月、東洋大学文学部教授に就任。著書に『アリストテレスの時空論』(単著・知泉書館)、『ロボットをソーシャル化する』(編共著・学芸みらい社)など。