SDGs SDGsへの取り組み

ゴールごとの取り組み

東洋大学のSDGsへの取り組みを、17のゴールごとにご紹介します。

その他の取り組み

ロゴマークを制定

本学では、国連のガイドラインに基づき、SDGsに対する支援を表明する場面において、「SDGs公式ロゴ」「本学ブランドマーク」のコンポジットロゴを使用します。

「TOYO SDGs Weeks」の開催

学内のSDGsムーブメントをよりいっそう醸成し、地球社会の未来のために「主体的に行動する人」の育成を目指し、毎年10月頃〜11月頃のおよそ1か月間を「TOYO SDGs Weeks」と定め、本学の学生・教職員等を主な対象に、シンポジウムやコンテスト、講演会、ワークショップなど、SDGsに関連するプログラムを開催しています。

一部のプログラムは一般の方にも参加いただける企画とし、地域社会のSDGsへの理解促進を推進します。

エコキャンパス

学校法人東洋大学では環境問題について全学的に取り組んでいます。

東洋大学では エコキャンパスを目指したさまざまな取り組みを行うとともに、エコキャンパス推進委員会を設置し、「環境教育部会」と「環境施設部会」の2つの専門部会を設けて活動を行っています。

環境教育部会

環境問題について、学生の皆さんに広く認識を持ってもらえるよう、講演会の開催や環境改善活動に参加できるイベントを開催しています。

イベント開催例

- 富士山清掃活動ボランティア

- 学食におけるフードロス(食べ残し削減)のための広報活動

- 白山キャンパスや鶴ヶ島駅周辺清掃活動

- 川越キャンパス「こもれびの森・里山支援隊」によるキャンパス内整備活動

- 赤羽台キャンパス周辺クリーンアップ活動

環境施設部会

高効率設備への更新や各種設備の運用面から省エネ化を推進します。

推進活動例

- 各キャンパスの日毎のエネルギー使用状況の発信

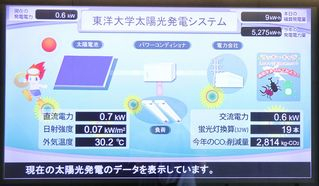

- 太陽光発電システムの導入

- 屋上緑化の推進

- 教室内照明LED化や空調装置の更新

- 東京都・埼玉県条例に基づくCO2排出量削減に対する各種取組み

大学等コアリションへの参画

文部科学省、経済産業省および環境省による先導のもと、カーボン・ニュートラルに向けた積極的な取組を行っている、または取組の強化を検討する大学等による情報共有や発信等の場として、「カーボン・ニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」が2021年7月29日に立ち上がりました。

具体的には、

大学等の取組に係る知見の横展開・自治体や企業等との連携強化による研究成果の社会実装やニーズに応じた研究開発の推進・国内外への発信力の強化 等を目的とし、大学代表者が集まる「総会」と、大学職員や研究者等のレベルで参加するテーマ別の「ワーキンググループ(WG)」の二層構造のもとで、参加大学等自身が大学等コアリションの在り方や方針を決定していきます。

2021年7月29日の設立総会決議で、本学は[ゼロカーボン・キャンパスWG]、[地域ゼロカーボンWG]、[イノベーションWG]への参加が承認されました。

今後はカーボン・ニュートラルの実現に向けてロードマップに従い、全国の大学等と連携しながら活動を行ってまいります。

文部科学省「大学の力を結集した、地域の脱炭素化のための基盤研究開発」に採択

2021年2月、文部科学省から「地域の脱炭素化に向けた取組を支援するために必要な研究開発を推進するとともに、各大学等の研究開発やその成果の展開等を通じた地域支援を推進するための体制を構築することにより、地域と大学等との連携を通じた地域の脱炭素化の取組を加速し、2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献することを目指す」ために「大学の力を結集した、地域の脱炭素化のための基盤研究開発」に関する事業の公募がありました。

その結果、東京大学(代表:藤田壮教授)が代表機関となり、東洋大学、北九州市立大学、早稲田大学、宇都宮大学、名古屋大学、岐阜大学、国立環境研究所、総合地球環境学研究所の「地域の脱炭素社会の将来目標とソリューション計画システムの開発と自治体との連携を通じた環境イノベーションの社会実装ネットワークの項構築」が採択されました。2025年度まで実施の予定です。

本学は、東京大学と国立環境研究所とともに、地域のシナリオや計画策定に向けて、気候変動影響と社会経済特性、国の計画等を入力変数として、地域自律エネルギー、次世代交通システム、建設ストックマネジメント等に係る将来目標を設定し、社会経済効果や環境効果を統合的に算定するモデルに基づく「脱炭素地域計画支援システム」を構築する役割となっています。

本学の担当者は、荒巻俊也教授(国際学部)をグループ代表として、後藤尚弘教授(情報連携学部)、大塚佳臣教授(総合情報学部)、平松あい准教授(情報連携学部)、花岡千草研究員(産官学連携推進センター)です。

東京都文京区との連携

「文京区の脱炭素社会実現への取組」への協力

2022年2月、東京都文京区は、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指すことを表明しました。

文京区内にキャンパスを開設している本学では、社会貢献センターを窓口とし、「東洋大学SDGsアンバサダー」を中心に、学生への啓発活動や講演会の開催計画などについて文京区と連携しながらゼロカーボンシティー実現に向けた取り組みをを進めてまいります。

「ぶんきょう食べきり協力店」への登録

文京区は、食べ残し対策に取り組む店舗を「ぶんきょう食べきり協力店」として公表しています。本学は白山キャンパス学生食堂を登録し、文京区とともに「食事を楽しみながら食品ロス削減」に取り組んでおります。

東京都文京区内大学連携事業

東京都文京区内に所在する本学、東京大学、日本薬科大学、お茶の水女子大学、日本女子大学が連携して大学内学生食堂等におけるフードロス対策に取り組むことを検討しています。本学では「東洋大学SDGsアンバサダー」のフードロスチームが主体となりフードロスに取り組んでいます。

【学生・学生団体】「東洋大学SDGsアンバサダー」を創設しました

教育研究機関として地球社会の未来へ貢献するためSDGsの推進を掲げる本学は、SDGs活動の一層の活性化、充実および発展を図るために、2021年度から本学の学生個人・学生団体に対して「東洋大学SDGsアンバサダー」の称号を付与する制度を設けました。

また、2023年度からは本学に入学を希望する外国人留学生に対し「東洋大学SDGs留学生アンバサダー制度」を設けました。

これは、SDGsの達成に向けて様々な形でグローバル社会に貢献する意欲と実行力を持ち、入学後にSDGsに関連した活動や学内外におけるグローバル化に繋がる諸活動に積極的に取り組む私費留学生に対して<東洋大学SDGs留学生アンバサダー>として認定し、納付金(学費)や住居等を支援するという制度です。

SDGsアンバサダーに認定された学生は、制度の目的や自身が担う役割、活動に必要な基礎知識や学内外の活動事例を学ぶスタートアップセミナーを経て、学内の関係委員会で推薦・承認され、学長から称号を付与されます。「本学のSDGs活動への参画」「本学のSDGs活動の普及推進のための情報発信」を活動の軸とし、学生たちが自ら考え、企画等を検討し、SDGsへ貢献するために行動していきます。

2025年度

- 2025年4月8日|2025年度4月「東洋大学SDGs留学生アンバサダー制度」で入学した留学生に認定証を授与しました

- 2025年7月10日|東洋大学のSDGsを推進する2025年度「東洋大学SDGsアンバサダー」を認定しました

- 2025年9月17日|2025年度9月「東洋大学SDGs留学生アンバサダー制度」で入学した留学生に認定証を授与しました

【研究】東洋大学重点研究推進プログラム

地球レベルの課題解決に貢献するとともに、本学のブランドとなり得る研究活動を支援するため、学内公募型の研究助成制度「重点研究推進プログラム」を創設しました。IoT、AI、ビックデータなど情報通信技術分野における革新的研究、医療・健康福祉分野での先進国をリードする研究、SDGsの達成に貢献する研究、ポストコロナにおける各種教育の高度化に資する研究など、以下の8つの重点研究課題を設定し、学内研究者による研究拠点、研究グループを公募し、助成を行い研究を進めています。

- グローバルな協調を取り戻すための研究

- IoT、ビッグデータ、人工知能(AI)、データエコノミー、Fintechなど情報通信技術革新を含むデジタルトランスフォーメーション(DX)に関わる研究

- 福祉改革の促進、健康寿命延伸の観点からの医療・健康福祉、食環境、生命科学分野等の先進国をリードする研究

- 産業のイノベーション力の創造的開発と、それを強化する社会システムの革新研究

- SDGsの達成に貢献する研究、または同課題達成に向けたテーマ性を有する研究

- ポストコロナにおける各種教育の高度化に資する研究

- 東洋大学の150周年を視野に入れて、大学としての個性化とブランド力を高めるための研究

- 上記 1〜7 の課題に対処するための哲学・倫理・文化等の人文学研究

注目の重点研究推進プログラム

- 東洋大学バイオレジリエンス研究プロジェクト

東洋大学の特徴の一つとして過酷な極限環境でも生育可能で新たな生物資源として注目される極限環境微生物(Extremophiles)研究に強みがあることが挙げられます。当センターでは、我々の強みである極限環境微生物研究の先端科学と知見を社会に還元しSDGsが掲げる目標に貢献することを目指します。 - 東洋大学生体医工学研究センター

生物の持つ優れた構造や機能などを解明し、新たな技術を生み出す「バイオミメティクス」に注目。専門領域の異なる若い世代の研究者たちが連携し、バイオミメティクスを活用した高機能かつ持続可能なものづくりを目指します。 - 東洋大学国際共生社会研究センター

開発途上国の生活環境の改善や貧困の削減などに関するプロジェクトに取り組み、東洋大学創立150周年を迎える2037年をゴールに設定し、長期的な視野で研究開発を進めています。

【社会連携】全国講師派遣プログラム

本学では、社会貢献活動の一環として、1999年4月に創立者井上円了没後80年を機に講師派遣事業をスタートしました。

特に「SDGs達成学習支援プログラム」を開講し、全国の小・中・高等学校、特別支援学校におけるSDGs目標達成のための教育を推進するため、本学専任教員を派遣し、関連事業を実施しています。

【学生向け講座】「SDGs実践講座〜17ゴールへの第一歩〜」を実施しています

本学教員やSDGsの活動に取り組む団体の方が講師となる講義とグループワークにより構成され、SDGsの理念と各ゴールに対する具体的な取り組みを体系的に学び、「自分ごと」として理解し、「自らの行動や選択を学生生活の中で具体的に変化させて行く」ことで、在学中、あるいは卒業後に国内外の社会で活躍できる人材に成長することを目指しています。

SDGs活動報告書

2023年度SDGs活動報告書(東洋大学SDGs推進委員会) (26.9MB)

2022年度SDGs活動報告書(東洋大学SDGs推進委員会) (33.3MB)

2021年度SDGs活動報告書(東洋大学SDGs推進委員会) (26.6MB)

学校法人東洋大学環境憲章(2011.07.29~2021.06.06)

学校法人東洋大学環境憲章/Toyo University Eco Charter (248.9KB)

※「学校法人東洋大学環境憲章」は、2021年6月6日に「学校法人東洋大学 SDGs 行動憲章」へと発展させ、目標を引継ぎました。