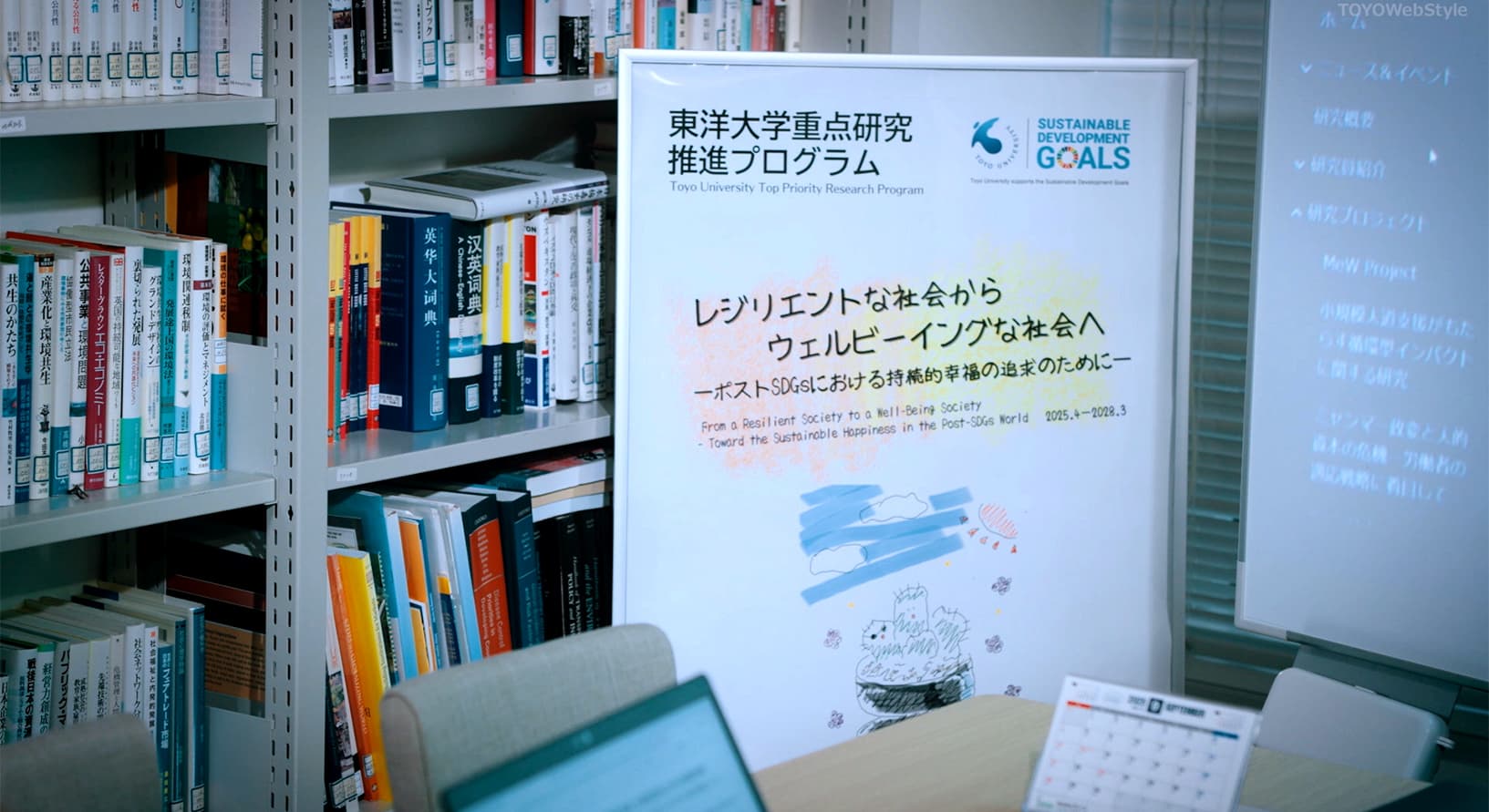

レジリエントな社会からウェルビーイングな社会へ-ポストSDGs における持続的幸福の追求のために-

重点研究課題:

(5) (6)

研究主体:

国際共生社会研究センター

研究代表者:

松丸 亮 教授(国際学部 国際地域学科)

研究期間:

2025年4月〜2028年3月

持続可能な開発に向けた取り組みが進む一方、社会の変化や多様化に伴い、人々が自分らしく生きるためのウェルビーイングの視点が重要性を増している。これまで、国際共生社会研究センターでは、レジリエントで持続可能な社会の実現に取り組んできたが、この研究では、SDGsのその先を見据え、地域や現場と向き合いながら、異なる分野の知見を結集し、新たな社会像の構築を目指す。

取材:2025年9月

国際共生社会研究センターでは、創設以来一貫して「持続可能な開発」をテーマに研究を進めてきました。現在はポストSDGs時代を先取りするべく、これまでの研究キーワードである、サスティナブルとレジリエンスにウェルビーイングの視点を重ね、人々の価値観や幸福感を踏まえた社会のあり方を探っています。インフラ整備や経済発展といった従来の指標にとどまらず、「個人が自分らしく生きられる社会」を実現するための課題を特定し、SDGsのその先を見据えた新たな社会像を描こうとしています。研究はセンターをプラットフォームとし、国内外の多様な研究者が協働して推進しています。

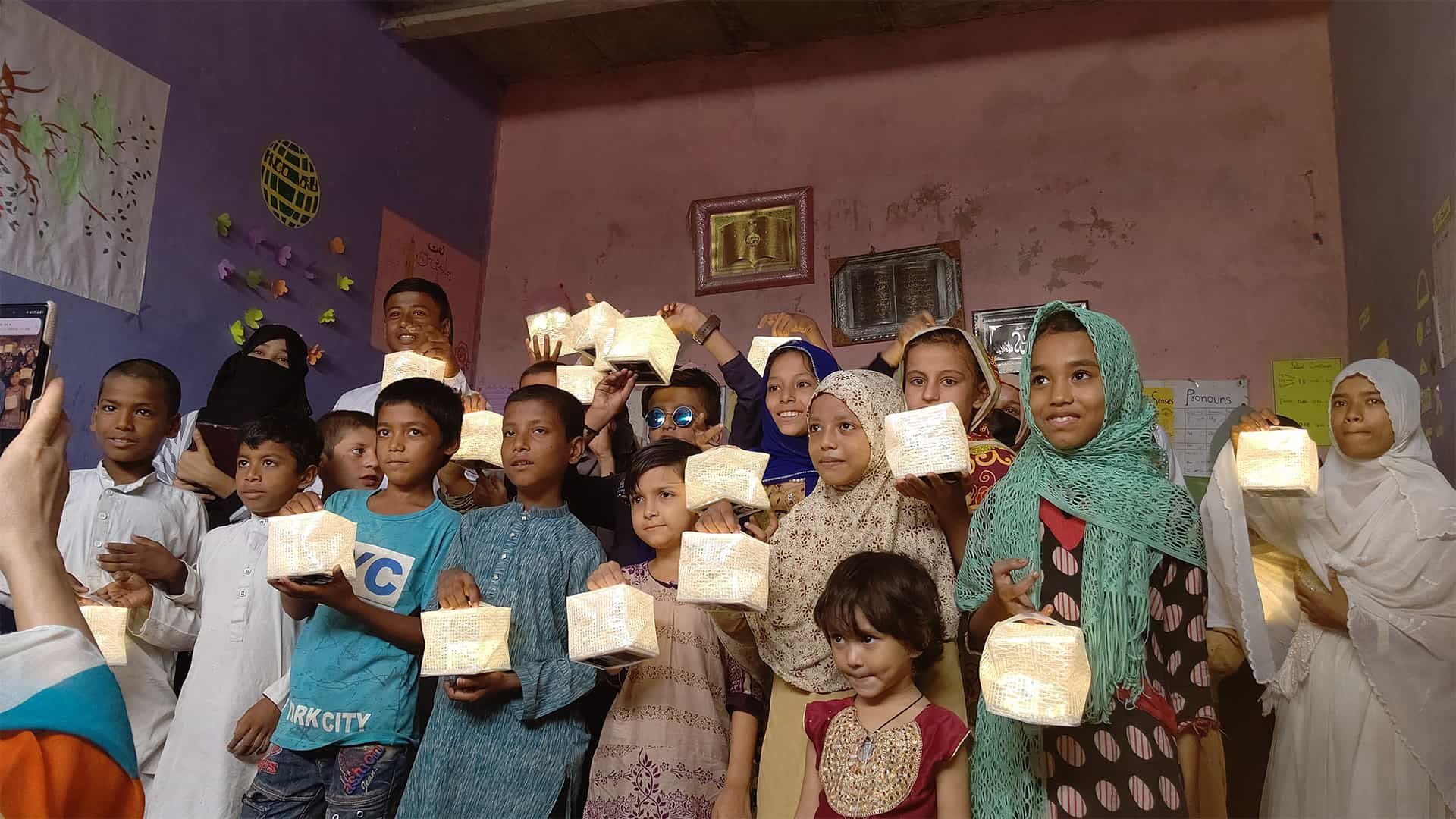

動画で紹介された3つの研究プロジェクトは、異なる地域と領域からウェルビーイングをとらえようとする試みです。ソーラーランタンを配布し、教育や生活環境の改善、排除された人々への支援につなげる取り組み。グローバルサウスの都市課題に対し、産官学の連携によってスマートな解決策の社会実装を目指す研究。そしてスローシティ運動に着目し、地方都市における独自の幸福のかたちを明らかにしようとする研究です。対象は多様でありながら、その根底には「地域の特性を踏まえた多様な幸福のかたち」を見出そうとする共通の視点があります。

この研究では、ウェルビーイングを「自らの価値観に基づき選択肢を持てる状態」と捉えています。その実現には、都市計画、福祉、開発、環境などの領域を越えて考える視点が欠かせません。また、市民や地域、企業との協働を通して成果を社会に還元することも重要です。多様な知を結集した取り組みを進めることで、ポストSDGs時代のウェルビーイング社会の実現に寄与していきます。

東洋大学国際学部教授、国際学部長。本研究プロジェクト代表者。横浜国立大学工学部土木工学科卒業。大学卒業後約30年間にわたり開発コンサルタントとして、国内外の防災プロジェクトに参画。特に、2005年以降は、インドネシア、スリランカ、パキスタン等、多くの途上国政府に対する防災政策提言、政府職員能力強化ODAに従事。この間、横浜国立大学大学院にて修士・博士課程を修了。博士(工学)。2013年より東洋大学教授。専門は国内外の防災・復興、水問題、途上国開発支援。

※研究代表者の所属・職位は、取材時と異なっている場合があります。