生成AI・データサイエンスの活用による教育・文学・芸術の革新に向けた研究

重点研究課題:

(2) (7)

研究代表者:

中村 周吾 教授(情報連携学部 情報連携学科)

研究期間:

2025年4月〜2028年3月

生成AIの急速な普及により、人間の知や創造性のあり方が大きく揺れ動いている。教育・文学・芸術など、人間らしさが強く問われる領域において、生成AIとどのように協働し、新たな価値を生み出すのか。人とAIの関係を再定義し、人間の能力を拡張する協働モデルの確立を目指している。

取材:2025年9月

生成AIは社会に急速に浸透し、教育や文化にも大きな影響を及ぼしています。一方で活用方法はまだ確立されておらず、「どのように使えば人間の価値が高まるのか」という根本的な問いが残されています。この研究では、生成AIを人の能力を損なう存在ではなく、その可能性を引き出す協働者として捉え、教育・文学・芸術領域への応用可能性を探っています。

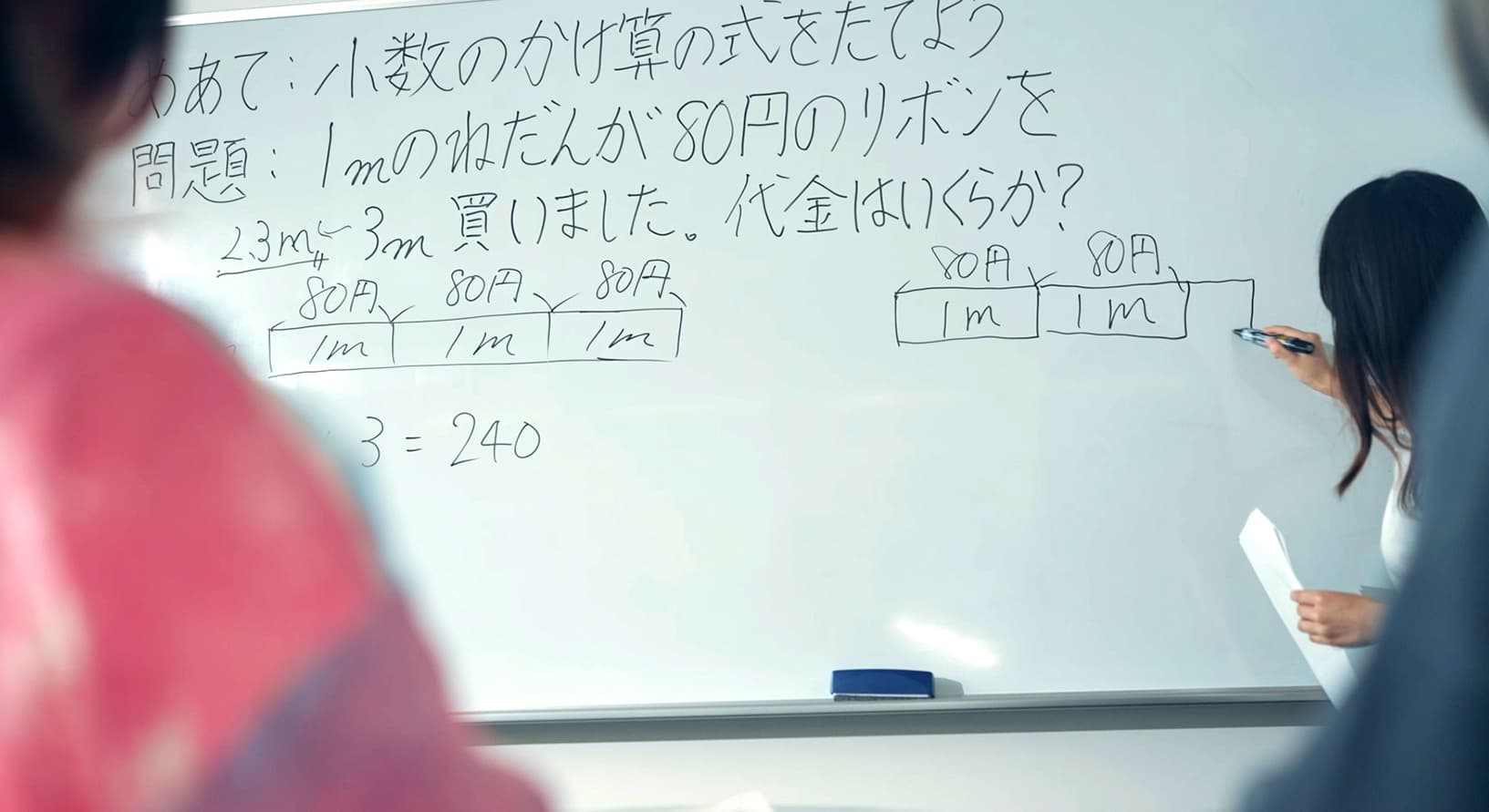

まず教育分野では、AIを第三者のモニタリング役として活用し、自律的な学びを支える新たな学力観を提示しようとしています。また、文学や芸術の領域では、人間が言葉や表現に「感動するとは何か」をAIを通して見つめ直す試みを進めています。作品の雰囲気やレトリックの効果を言語化・可視化することで、人間が言葉に揺さぶられる仕組みを照らし出そうとしています。合理性や効率が重視される時代だからこそ、文学的想像力の価値を再評価する視点が求められています。生成AIの急速な進化を前に、発想の転換が欠かせないという問題意識が背景にあります。

生成AIを適切に活用するには、人間が「人間らしさとは何か」を自ら問い直し、AIへ伝える姿勢が不可欠です。その過程は、人の感性や思考の本質を理解する取り組みにも結びつきます。人間が主体性を保ちながら生成AIと向き合い、その本質を問い直すことで、新たな学びと表現の可能性を見据えています。

東洋大学情報連携学部教授、情報連携学部長・情報連携学研究科長。本研究プロジェクト代表者。東京大学工学部計数工学科卒業。東京大学大学院農学系研究科応用生命工学専攻修士課程修了、博士課程中退。博士(農学)。東京大学大学院農学生命科学研究科准教授、東京大学大学院情報学環准教授を経て、2017年より東洋大学情報連携学部教授に就任。専門はデータサイエンス、機械学習・深層学習、生命情報科学など。

※研究代表者の所属・職位は、取材時と異なっている場合があります。