【SDGs NewsLetter】地球が抱える海洋プラスチック問題を微生物の力で解決するために

SDGs NewsLetter

SDGs

NewsLetter

vol.1

東洋大学は“知の拠点”として

地球社会の未来へ貢献します

2021.12.20発行

地球が抱える海洋プラスチック問題を微生物の力で解決するために

本ニュースレターでは、東洋大学が未来を見据えて、社会に貢献するべく取り組んでいる研究や活動についてお伝えします。

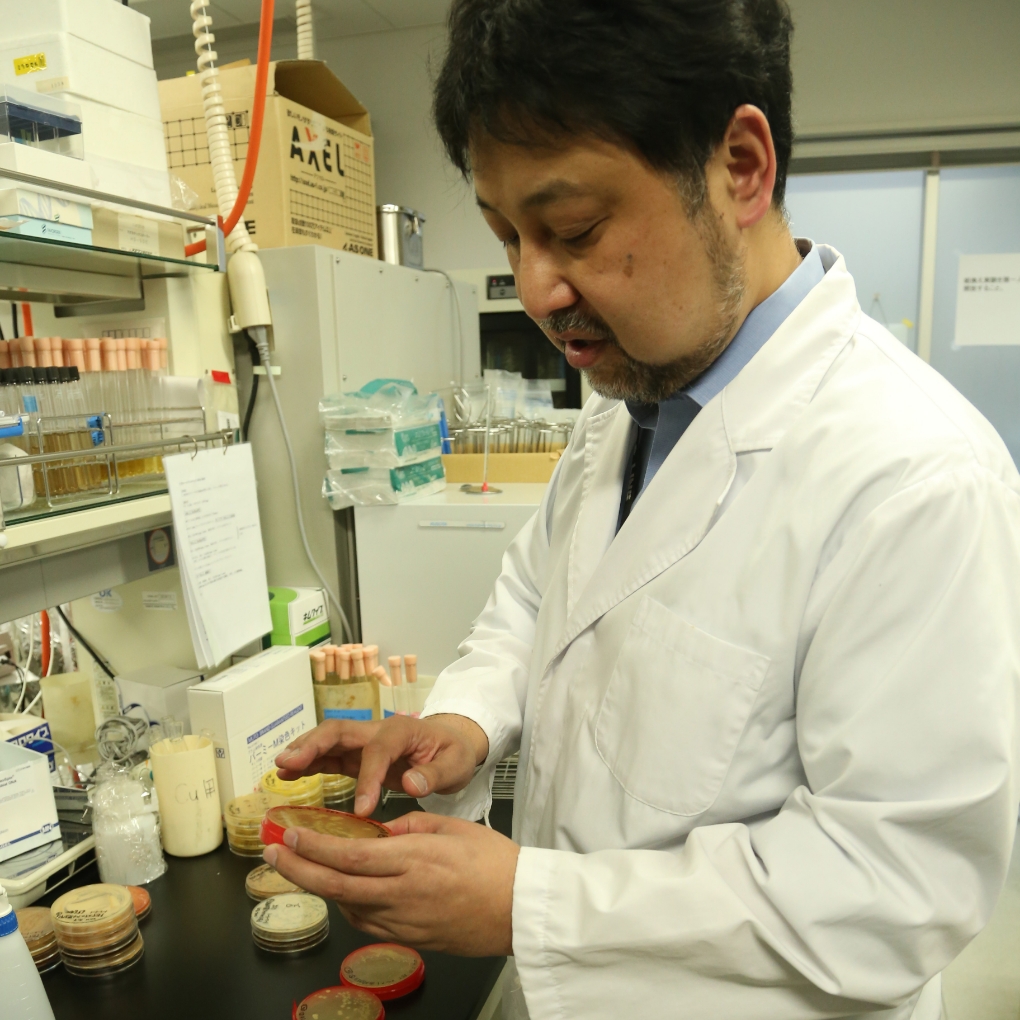

今回は、生命科学部応用生物科学科の東端啓貴准教授に、国際社会で問題となっているマイクロプラスチックの問題とプラスチックを分解する微生物について聞きました。

summary

- 海洋マイクロプラスチックは地球社会が抱える問題

- プラスチックを分解する微生物の力

- 身近な自然環境にいる微生物と共に生きる

海洋マイクロプラスチックは地球社会が抱える問題

海洋を漂うプラスチックごみが問題になっています。ビニール袋をお腹にためた海鳥や、ストローが鼻に刺さったウミガメの写真などを目にすると心が痛みます。

プラスチックはもともと自然界に存在しない物質で、人間がポイ捨てしたビニール袋やストロー、ペットボトルなどがごみとして漂流しています。やっかいなことに、プラスチックはそのままでは自然に還らず、河川から海へと流れていく間に紫外線や熱にさらされたり、石にぶつかったりして砕かれ、波に洗われてさらに小さくなります。そして、5mm以下になったものがマイクロプラスチックと呼ばれています。かなり小さいので思いがけないところにも入り込み、海洋生物の体内だけでなく、水道水からも見つかっていて、人間も知らないうちに摂取している可能性があるほどの問題になっているのです。

しかし、摂取するとどういった影響があるのか、実は十分に解明されていません。ただ、マイクロプラスチック表面には環境ホルモンなどの物質が付着しやすく、食物連鎖によって濃縮される可能性が指摘されています。人間を含めて高次捕食者は高濃度な有害物質を摂取する可能性があり、健康に悪影響が及ぶかもしれません。

マイクロプラスチックに関する研究は進んでいるのでしょうか。

さまざまな角度から研究されています。例えば、サンゴは自分で移動できないため、漂流してくるマイクロプラスチックをそのまま食べてしまうのですが、それで満腹になった結果、栄養失調で死んだという実験結果が報告されています。また別の実験では、マイクロプラスチックの表面に有害物質が付着しやすい性質に着目し、大腸菌などの物質をまぶしてサンゴに与えたところ、やはりサンゴが死んだという報告もあります。

現状で一番の問題は、マイクロプラスチックの量です。少量であれば、食物連鎖で濃縮しても微々たるものでしょうし、プラスチックのせいで満腹になることも、多量の有害物質を摂取するリスクも、さほど気にしなくてよいかもしれません。しかし、実際にプラスチックの生産量に対して、回収できている量は明らかに少ないのです。プラスチックごみのほとんどは自然界に還らず、環境中に蓄積される。一方、マイクロプラスチックがさらに小さく、ナノサイズになったとしても、それがどこへ行くのか、消滅するかどうかも分かっていません。ごみは海流にのって地球上を巡りますから、地球社会全体の課題として取り組むべきだと思います。

プラスチックを分解する微生物の力

生分解性プラスチックの割合を増やすか、プラスチックの使用量を減らせば、状況は改善されるでしょうか。

生分解性プラスチックは自然に還るまでの時間を短縮できますし、使用総量の抑制も有効だと思います。しかし、まず大切なことは捨てないこと。それから、出してしまったプラスチックごみを適切に処理することです。実はプラスチックの処理に微生物を活用できる可能性があります。すでに、ポリエチレンテレフタレート(PET)を分解する微生物が見つかっています。

私は超好熱菌という、温泉など熱いところで生きている菌を研究しています。日本には、油を含む温泉が湧くところが数カ所あります。もし、そこに「油を分解し増殖できる微生物が存在するなら、プラスチックも分解できるのでは」と考え、研究を進めています。現在、研究室では自然界や生活空間に存在する微生物を集め、さまざまなプラスチックを使って効率的に分解できる微生物を探しています。

身近な自然環境にいる微生物と共に生きる

微生物にも多数の種類がありますが、プラスチックを効率よく分解する微生物は見つかりそうでしょうか。

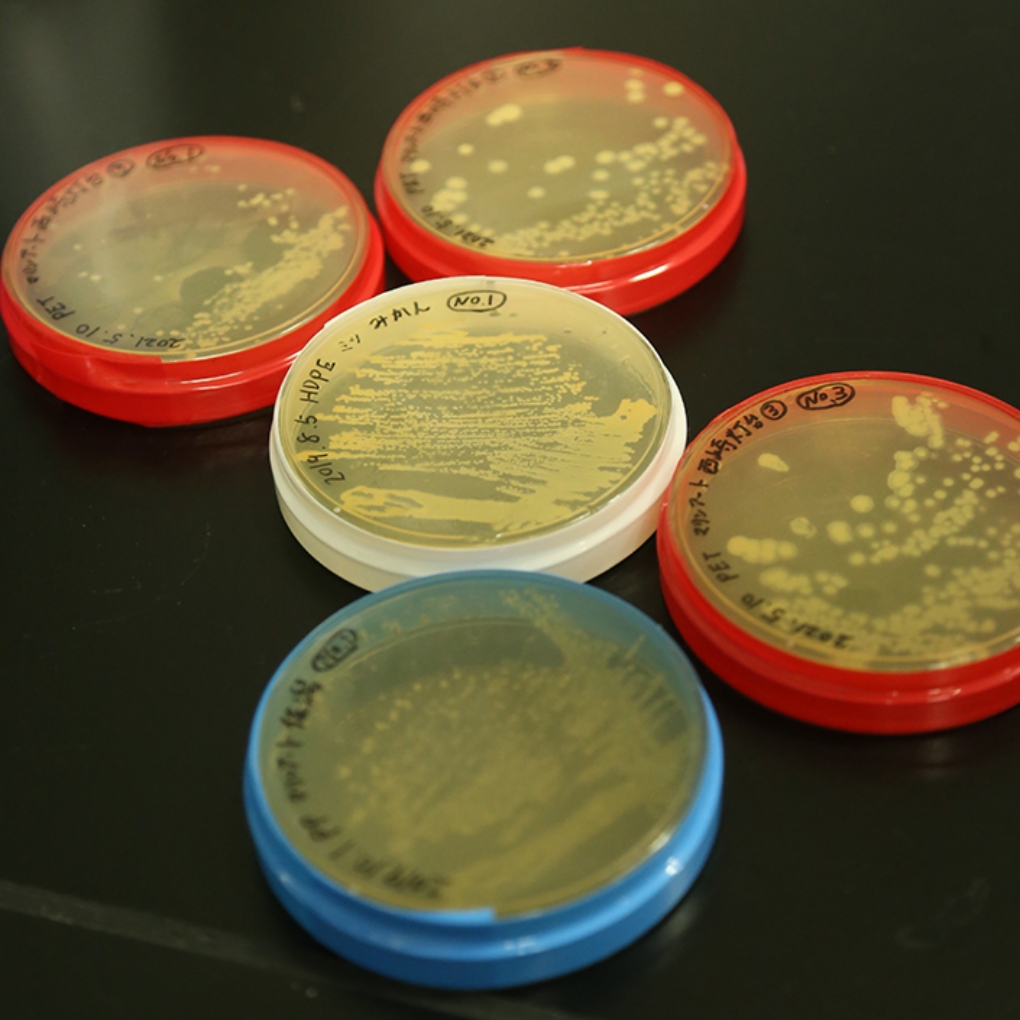

すでに可能性がありそうな微生物が見つかっていて、検証を進めているところです。微生物は子孫を増やすために炭素を使います。相性の良い微生物とプラスチックをシャーレに入れておくと、微生物はプラスチックを分解し、炭素を得て増殖していきます。その重量変化を精緻に計測できれば、微生物がプラスチックを「食べた」と証明できます。しかし、分解前後の重量変化が極めて小さいこと、その変化に要する時間が長いことなど、乗り越えなければならない課題があります。

狙い通りの微生物が仮に見つかったとして、それだけでマイクロプラスチックの問題が解決するわけではありません。広い海原に分散するマイクロプラスチックを効率的に処理するとなれば、また別の研究が必要になるでしょう。ただ、この分野には大きな可能性があるとも思っています。いろいろなモノを分解する微生物は、物質循環の縁の下の力持ちでありながら、解明されていることはごくわずか。効率よく増殖させる方法や、増殖のメカニズムといったことが分かると、もっと微生物を活用できるでしょうし、微生物が人間の生活を豊かにしてくれると思っています。

東端 啓貴(ひがしばた ひろき)

東洋大学 生命科学部応用生物科学科 准教授

専門分野:極限環境微生物学、応用微生物学

研究キーワード:超好熱菌、アーキア、極限環境微生物