【SDGs NewsLetter】多様な市民の、多様な声を集めることが実行力ある気候変動対策を作るカギ

SDGs NewsLetter

SDGs

NewsLetter

vol.10

東洋大学は“知の拠点”として

地球社会の未来へ貢献します

2022.05.18発行

多様な市民の、多様な声を集めることが実行力ある気候変動対策を作るカギ

本ニュースレターでは、東洋大学が未来を見据えて、社会に貢献するべく取り組んでいる研究や活動についてお伝えします。

今回は、国際学部国際地域学科の荒巻俊也教授に、それぞれの地域の事情に合った気候変動対策を検討し、実行するための合意形成の手法について、お伺いしました。

summary

- 多様な人々がいる地域の対策を考える難しさ

- 複数回のダイアログで高まるそれぞれの納得感

- 世代間格差を踏まえて長期的視点で検討を

多様な人々がいる地域の対策を考える難しさ

研究プロジェクト「地域の脱炭素社会の将来目標とソリューション計画システムの開発と自治体との連携を通じた環境イノベーションの社会実装ネットワークの構築」において、合意形成をテーマとしておられると伺いました。

私は都市環境工学が専門で、地域や土地に根付いた問題や課題の解決を目指しています。たとえば、SDGsのゴールの一つ「安全な水へのアクセス」を実現するには技術開発も重要ですが、地域ごとに事情が異なりますから、関係者の思いや考えを踏まえて、どの技術をどう組み合わせて、どのように地域社会へ入れていけばよいのかを検討しないと、うまくいきません。技術やシステムに対しては多様な視点があるものです。ある人にとっては良い技術でも、ほかの人にはマイナスの影響が及ぶことも往々にしてあります。

そのため、多くの自治体では気候変動対策のような多様なステークホルダーが関係するテーマを扱う場合には、市民の意見を募るパブリックコメントや、地域住民と対話するための環境カフェなどの仕組みを取り入れています。ただ、これら既存の手法は広く意見を募るものでありながら、参加される方は当該テーマへの関心が高い人が多く、そこで収集した意見が市民の声を代弁しているとは限らないという課題を抱えています。いかにして多様な意見を集め、地域社会との合意形成を図ることができるのか、そのための手法を研究しています。

既存の手法とはどういった点が異なりますか?

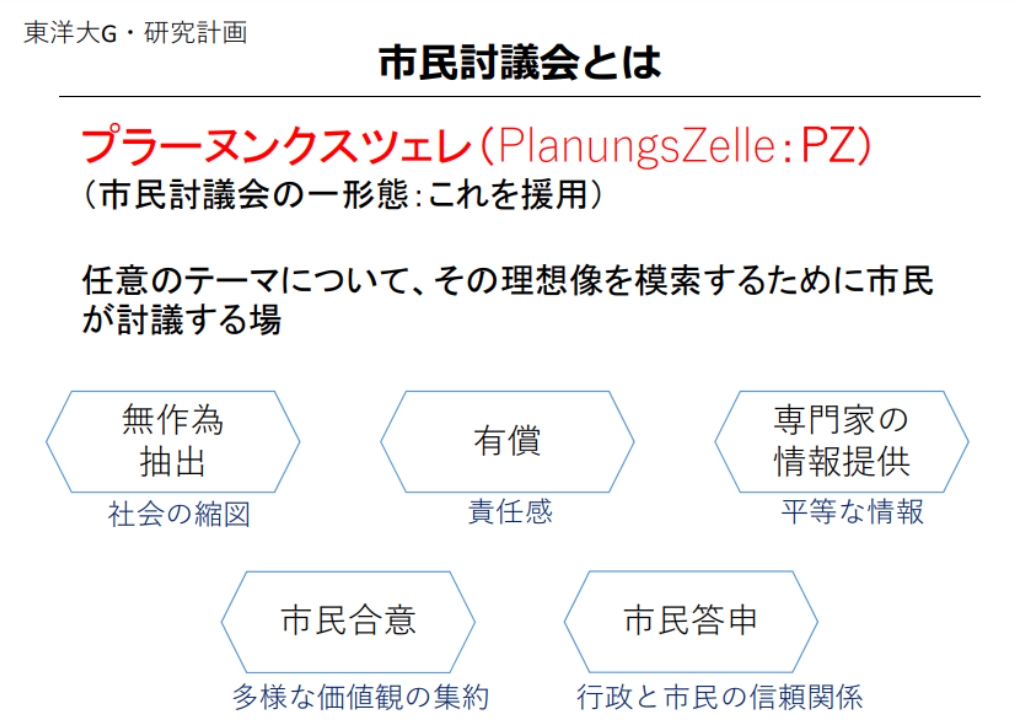

今回の研究計画では複数回のダイアログやアンケートを組み合わせます。まずは利害関係のありそうな方を対象に聞き取り調査「ステークホルダー・ダイアログ」を実施し、その結果を元にドイツの市民討議会「プラーヌンクスツェレ」をモチーフにした市民討議会を開催します。そこでさらに多様な意見を収集し、2回目のステークホルダー・ダイアログと、オンライン・アンケート調査を通して多数の市民の意見を確認します。一連のプロセスを通してさまざまな情報が発信されるので、市民の意識や行動の変容が期待されます。

なお、プラーヌンクスツェレは、社会の縮図になるように意見を聞く市民を「無作為抽出」すること、責任感を持って参加してもらうために「有償」とすること、平等な情報が届くように「専門家による情報提供」などを特徴とし、コロナ禍によるオンライン対応なども新たに検討しなければなりません。

複数回のダイアログで高まるそれぞれの納得感

多様なステークホルダーの間で、どのようにして意見が収束されていくのでしょうか。

今回は同じプロジェクトに参画している研究機関が対象としている北九州市、名古屋市、宇都宮市などをモデル地区として研究を進める予定です。たとえば、北九州市はエネルギー問題がメインターゲットで、そのなかでも住宅のエネルギー効率に着目した場合、住宅メーカー、住宅設備メーカー、施工会社、発注者などがステークホルダーとなります。それぞれの利害は必ずしも一致しませんから、自治体から示される脱炭素の目標値案に対して、それぞれが何に期待し、何を懸念しているのかなどをステークホルダー・ダイアログで明らかにし、その情報を共有することで相互理解を促し、どうすれば協力できるかを探っていけると考えています。

ステークホルダーの考えは自治体がこれまでに行ってきた調査でおおよそは分かっているのですが、多様な聞き取り調査を行うことで、より深く知ることができます。今回のプロジェクトでは「芋づる式」に聞き取り対象者を広げていくことで、より幅広いステークホルダーの意見を収集し、マトリクスで整理して市民討議会に提供する計画です。

世代間格差を踏まえて長期的視点で検討を

市民討議会は個別に聞き取り調査を行うステークホルダー・ダイアログとは違った難しさがあるのではないでしょうか。

市民討議会では多様な市民の参加を求めたいので、事前アンケートを実施して年齢や職業などがばらつくようにスクリーニングしたうえで無作為抽出を行い、かつ責任をもって取り組んでいただくために有償参加とします。また、討議の際には、グループのなかにその問題に詳しい人がいると議論が偏るので、いろいろな人が意見を表明できるように支援するなど、工夫が必要ですが、さまざまな考えを出し合うことで意外に意見は集約され、おおむねバランス解に入っていきます。

そうしてまとまった意見をステークホルダーに見せると、自分たちの考えや行動を見直すきっかけになると考えています。私たちの業界ではこう考えてきたけれど、ほかの人がこうするなら……という具合に、実態を理解することで柔軟な対応ができる可能性があるからです。気候変動の問題は、家庭や企業・団体での取り組みが重要になっていますから、こういった活動が市民の意識改革や行動変容につながることを期待しています。

東洋大学 国際学部国際地域学科 教授

専門分野:土木工学、土木環境システム、環境創成学、持続可能システム

研究キーワード:水管理、地球温暖化対策、循環型社会