【SDGs NewsLetter】想定外の災害にどう立ち向かうか これからの日本の防災に求められるものとは?

SDGs NewsLetter

SDGs

NewsLetter

vol.12

東洋大学は“知の拠点”として

地球社会の未来へ貢献します

2022.10.26発行

想定外の災害にどう立ち向かうか

これからの日本の防災に求められるものとは?

地震、台風、集中豪雨。自然の猛威に対して「一人の犠牲者も出さない」ようにするために行政から住民に発信される避難情報ですが、はたして今の在り方に問題はないのでしょうか。「避難情報廃止論」を唱える理工学部都市環境デザイン学科の及川康教授が、日本の防災の課題や展望について語ります。

summary

- 日本の防災の問題点の1つとして住民の行政依存による主体性の弱体化が考えられる

- 防災をめぐる行政と住民のコミュニケーションの在り方が、避難情報に別の価値を持たせる

- 「諦観」の概念を持ち、行政と住民が一体となって災害に立ち向かっていくことが重要である

防災をめぐるコミュニケーションと「避難情報廃止論」

日本における防災の現状と課題について教えてください。

日本の場合、「防災は行政がやるもので、住民は守られる立場」という考え方が根強くあるのではないでしょうか。住民は「自分たちは行政に守ってもらって当たり前で、災害は防災行政によりある程度制御できるもの」と考えがちで、行政もそれに全力で応えなければならないと思い詰める、ゆがんだ構造となっているように見えます。 その結果、住民の行政依存が進み、自分の命であるにもかかわらず自分で守るという主体性が弱体化してしまっていると思います。

確かに、住民側としては「行政から何らかの指示が出る」のは当たり前と考えるかもしれません。

行政と住民は防災に関する「コミュニケーション」が取れていないように感じます。コミュニケーションという言葉を使うと、情報が双方向に行き来するイメージを持ってしまいますが、そのように情報の発信側と受信側がはっきり区別されている状態を前提とすると、「避難情報は出したので」あるいは「避難情報が出なかったから」と責任の押し付け合いが起こりやすく、これは防災上望ましくない状態です。私は、本来の「コミュニケーション」は双方の境界線をあいまいにしていくプロセスのことだと思います。発信する「私( I )」と受信する「あなた( You )」ではなくて、「私たち( We )」で自然の猛威にどう立ち向かっていくか考えることが防災のあるべき姿と考えます。

近年、避難情報の遅れに対する行政の社会的責任を問う事例は後を絶ちません。しかし、行政と住民が「私たちWe )」という意識を持つことができれば、行政からの避難情報を待たずに自分の命を守るために主体的に行動し、より円滑かつ迅速な防災対策を実現できるのではないでしょうか。

その考え方が先生の唱える「避難情報廃止論」につながるのですね。

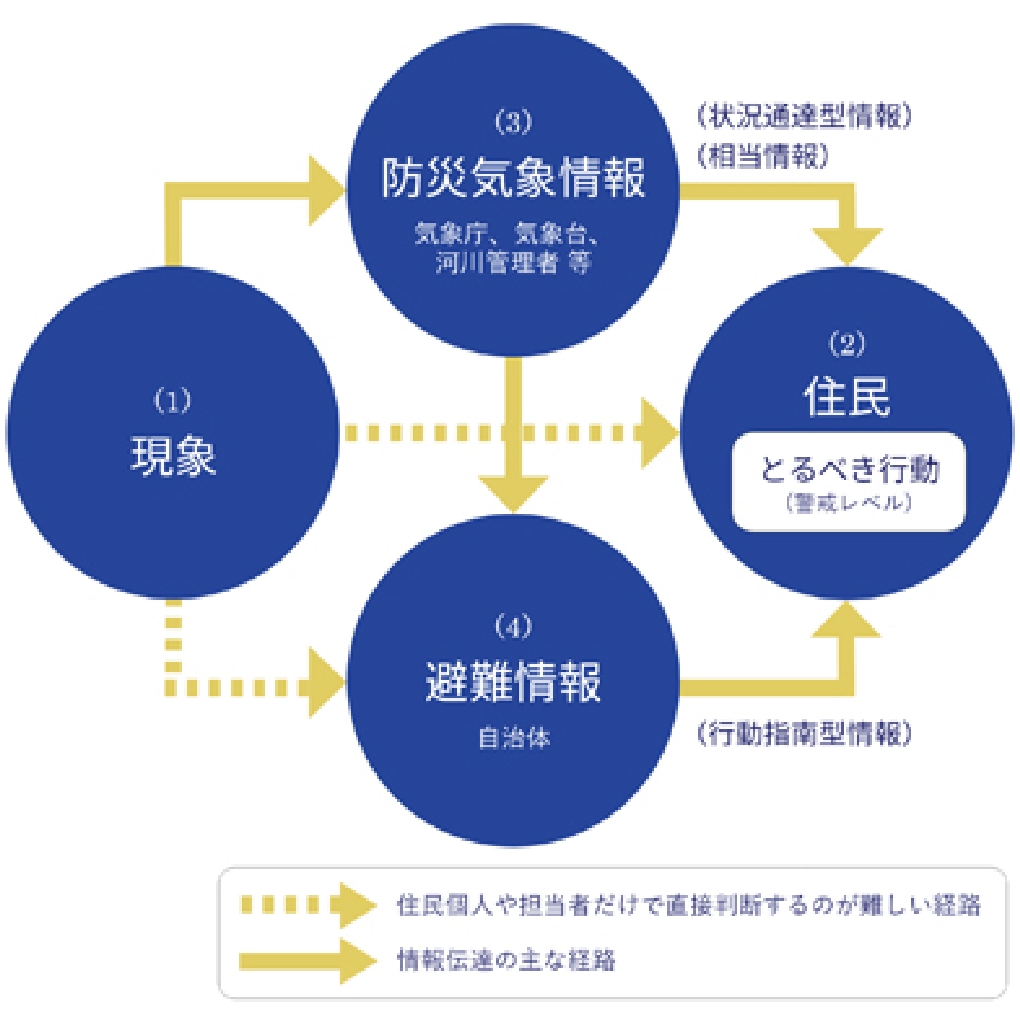

避難情報というのは、気象庁が観測データに基づいて出す防災気象情報と違い、行政の担当者が自ら判断して出すものです。ですから、その判断に空振りや見逃し等の誤りがあれば、住民やメディアからの非難は避けられません。結果、担当者はできるだけ機械的に避難情報を出し続けることになり、それがシステムの形骸化を招きます。行政と住民とが完全に分断されてお互いに主体性を持てなくなるくらいなら、避難情報などは廃止してしまった方がよいというのが「避難情報廃止論」です。

ただし、この主張は行政からの避難情報自体を不要と断じるものではなく、あくまで防災をめぐる社会やコミュニケーションの在り方について議論するための問題提起が主目的にあります。

行政と住民が連携して「私たち(We)」の関係を築くことができれば、「私たちみんなでこの地域から一人の犠牲者も出さない」という決意を共有する上で、行政からの避難情報は別の価値を持つのではないかと考えます。本来、災害は「起こらなくてよかった」というもので、「私たち(We)」の意識になれば住民も避難情報が外れることを祈るでしょう。行政も「見逃しよりは空振り」という意識で避難情報を発信できるようになるはずです。避難情報廃止論が問いかけるものは、単に避難情報を廃止すべきか否かといった表面的な議論だけではなく、住民と行政(自治体)との関係性についての認識の在り方を前向きに問いかけるものなのです。

防災における「諦観」の重要性

「私たち(We)」で立ち向かうという姿勢以外に、防災に対してどんな意識が必要でしょうか。

「諦観」の概念も必要だと思います。諦観には「本質をはっきり見極めること」と「諦めること」という両方の意味があります。自然が引き起こす災害では想定外が起こりうるし、当然マニュアル通りにはいかないこともあるでしょう。そこで、問題の本質をはっきり見極めて最善策を模索すると同時に、それが絶対にうまくいくという保証はない、と無謬性への固執を諦める覚悟を持つという意味なのです。例えば、2016年公開の映画『シン・ゴジラ』では、災害に対する諦観の重要性を見事に表現しています。この映画では、ゴジラという想定外の生物に対してマニュアル通りの防災では対応できないことに気づき、「うまくいかないかもしれないが、できることをやるしかない」と考え、過去の経験を最大限に利用して未知なるものへ対応しようとする人々が描かれています。こうした姿勢は、今後の日本の防災においても重要であると考えるのです。「絶対に大丈夫」ということはないからこそ、一人ひとりが誰かに任せきりにしたり、依存したりせず、主体的な姿勢で全力を尽くす。その中でお互いが一体となり、「私たち(We)」という共通意識で、あらゆる災害に立ち向かっていけるのではないかと思うのです。

及川 康(おいかわ やすし)

東洋大学 理工学部都市環境デザイン学科教授/博士(工学)

2020年9月日本災害情報学会廣井賞(学術的功績分野)受賞

専門分野:災害社会工学、土木計画学

研究キーワード:災害情報、避難行動、意識調査分析

著書・論文等:避難情報廃止論とは何か[災害情報, No.19(1)]、「津波てんでんこ」の誤解と理解[土木学会論文集F6(安全問題), Vol.73, No.1]