Research 計算力学研究センター

※当センターは、活動を終了しました。

About

構造解析・流体解析・破壊解析・

腐食解析逆問題・大規模並列計算・大規模可視化。

本センターは、2005〜2010年度文部科学省学術フロンティア推進事業、2011〜2018年度科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業CREST、2012〜2017年度文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業などに選定され、2022年度まで活動いたしました。

センター概要

- 概要

-

本センターは,わが国の私立大学学術フロンティア拠点のひとつとして文部科学省から設置が認められ、平成17年度に活動を開始しました。その後、平成23年度に科学技術振興機構の戦略的研究推進事業CRESTの選定、続いて平成24年度に文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の選定を受け、今日に至っています。

本センターに参加する研究員は、東洋大学の複数学部の教員(国際学部、国際観光学部、総合情報学部、理工学部)、大学院生などを中核とし、また客員研究員として関連分野の研究者から構成されています。

各自の専門分野は、構造解析、流体解析、破壊解析、逆問題・最適化、大規模並列計算、可視化など、計算力学分野で必要とされるほぼ全ての分野に跨っており、この分野における専門家集団です。平成23年度に採択を受けたCRESTでは「京」コンピュータ利用のための超大規模解析技術に関して、また平成24年度からは、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の選定を受け、連成解析や計算力学の精度検証・妥当性検証にも積極的に取り組んできました。さらに、東洋大学125周年を契機とした国際化に合わせて海外の関連する大学と積極的に交流を進め、若手の人材育成にも寄与したいと考えています。

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の終了後は、 AI(機械学習)を環境や地域、観光、心理など異分野に適用するなど、計算力学から分野を拡大しながら研究を続けています。 - センター長あいさつ

-

東洋大学計算力学研究センター センター長 田村 善昭 Yoshiaki Tamura

(総合情報学部 総合情報学科 教授)矢川元基前センター長のあとを受けて、2012年5月より第2代センター長に就任しました。

よろしくお願いします。本センターは、2005年度文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業「学術フロンティア推進事業」の採択を受け、「東洋大学計算力学研究センター」として発足しました。その後、矢川センター長のもと、「大規模解析」、「構造健全性」、「逆問題・最適化」などをキーワードに精力的に研究を進めてきました。それらの成果は、毎年刊行された年次報告書(本ホームページよりダウンロード可)に詳しく記されています。

「学術フロンティア推進事業」終了後、2011年には科学技術振興機構の戦略的研究推進事業CRESTに選定され、2012年には文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に選ばれました。これらの目的や内容についてはいずれかで詳しく述べられるかと思いますが、CRESTでは情報科学的立場から、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業では計算科学的立場から今後の計算力学に大きく貢献するような研究ができると期待しています。

上記事業の推進の他、センター長としては、1.若手研究者の育成、2.海外との連携、3.センター資産の継承をテーマとしています。研究を進めながら大学院生、ポスドクの成長を促すこと、これまで進めてきた海外の大学との協力関係を推し進めること、それらも含めてセンターが培ってきた有形・無形の資産を継承することがセンターの役割かと思っています。

これまで以上のご支援、ご指導、ご鞭撻をお願いする次第です。

- 共同研究機関・計算力学関連ページへのリンク

-

High Performance Computing

計算力学関連 (海外)Altair Engineering, Inc.

University of California, Irvine

計算力学関連 (国内)日本学術振興会 未来開拓学術研究推進事業 理工領域 計算科学

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻 人間人工環境コース 吉村研究室

東北大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 基盤材料学講座 材料力学研究室

東北大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 数理システム設計学講座

東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻 強度・信頼性研究室

東京大学工学部 計数工学科 数理第5研究室

東京大学 生産技術研究所 第2部 都井研究室

東京工業大学 理工学研究科 機械物理工学専攻 創造プロセス講座

東京理科大学 理工学部 機械工学科 菊地研究室

中央大学 工学部 土木工学科 応用力学研究室

中央大学 工学部 土木工学科 計算力学研究室

名古屋大学 情報科学研究科 複雑系科学専攻 複雑系計算論講座 畔上研究室

佐賀大学 理工学部 機械システム工学科 先端材料システム学講座 材料・計算力学研究室

共同研究機関日立製作所機械研究所

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター

独立行政法人 原子力安全基盤機構 JNES

研究内容

- 精度・妥当性検証

-

シミュレーションと実験の精度・妥当性を検証する技術および精度・妥当性を向上させるための技術の研究を行っている。シミュレーションも実験も誤差を含んでおり、精度の検証および改良は重要なテーマである。シミュレーションと実験を融合させることにより高精度な予測技術を開発することを目標に考えている。

具体的には、

- 効率的で精度のよい解析技術の開発

- 実験とシミュレーションの融合技術(データ同化)

- 材料データベースの開発

- 精度の改良技術の開発

などをテーマに研究を行っている。

- 解析手法開発

-

解析手法開発グループ

流体-構造連成解析を高精度かつ安定的に実施するためには、まず、流体解析手法・構造解析手法そのものの精度や信頼性を高めた上で、それらを連成させるアルゴリズムについても十分に検討する必要がある。ここでは流体解析にSUPG/PSPG安定化有限要素法を用い、構造解析にEFMMを用いる手法を中心にしながら、全く別のアプローチとして粒子法なども同時に開発している。また、これらを実用問題に適用してその有効性を検証しながら、大規模並列化グループと連携して大規模問題へ拡張していく予定である。

- 大規模並列化

-

日本国内では2020年を目途にエクサフロップス規模の世界最速計算機を構築しようという計画が着々と進んでいる。2012年に国内はもとより世界最速を記録した京コンピュータは、そのピーク性能が約10ペタフロップスであり、10年も経たずに数百倍の速度を目指すことになる。このことからもハードウェ アとしてコンピュータの性能が向上するスピードがいかに速いかが分かる。

その一方で、これらの大規模なコンピュータ上で動作する効率的なソフトウェアの開発に関しては、その開発スピードもソフトウェアの品質もまだまだ十分とは言えない。このような背景のもと、本プロジェクトでは様々な計算機プラットフォーム上で効率的に動作する、次世代の解析システムを構築するとともに、これらを組み合わせた連成解析システムの構築を目指す。

- 新規実験計測

-

流体構造連成解析の解析結果を評価するために、信頼性のある実験データを提供することが主な目的である。流体力による物体の振動、シートフラッタに関する実験を行っている。風洞設備には、3次元運動解析システム、PIV、6分力天秤、レーザ変位計、ひずみゲージといった様々な計測システムが導入されています。

- 可視化検証

-

可視化による精度・妥当性検証

本研究の目標は、流体構造連成問題について、数値解析の精度検証を支援するための、画像による定量評価,定性評価の手法やシステムを開発し、本プロジェクトで開発される連成解析手法の評価に供することである。特に、バーチャルリアリティ(VR)技術を利用した3次元可視化システムを中心に3次元画像による可視化評価を中心に研究を進める。VR装置では、数値解析結果のみならず、実験結果の映像なども並べて、あるいは重ねて表示する等、可視化の特性を活かした検証方法を開発する。従来とは異なる多彩な可視化により、直感的・効果的な比較・検証を可能とし、開発される連成解析手法をより多面的に評価する。

研究成果

- 研究成果報告

-

平成24(2012)年度~平成28(2016)年度 私立大学戦略的研究基盤形成事業 研究成果報告書

平成24(2012)年度より文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成事業」に採択された東洋大学計算力学研究センターの5年間の活動について、研究成果報告書を作成いたしました。本センターの活動内容を記した年次報告書を掲載しています。

- ギャラリー

-

衝突と亀裂のシミュレーション

携帯電話の落下のシミュレーション

地震による建物崩壊のシミュレーション

フリーメッシュ法を用いた大規模メッシュ

パイプオルガンの発音メカニズムのCFD

フリーメッシュ法を用いた局所メッシュ生成

津波のシミュレーション

衝突と破壊のシミュレーション

亀裂進展のシミュレーション

欠損データの補間

ポリゴンへの電子透かし埋め込み

画像へのノイズフィルタ

頭蓋骨を透過する集束超音波

ビリヤードにおける球の回転とすべり

浮力により上昇する球の周りの流れ

サッカーボール周りの流れ解析

猪苗代湖の流れのシミュレーション

3次元亀裂進展の様子

軟式テニスボールの変形の瞬間

研究・教育活動

センター研究員らの指導のもとで、東洋大学工学部卒論学生、工学研究科大学院学生がセンターにおいて研究活動を行っています。

- 学生達の学会活動

-

当センターの学生達が、学会で発表してきた研究成果を一覧にしました。

日付 学会 研究名 名前 学年 2010/4/1 日本機械学会, 日本機械学会論文集A編, Vol.76, No.764, pp.449-457 EFMMを使用した流体-構造連成解析 長岡慎介 D3 2010/3/1 日本機械学会, 日本機械学会論文集A編, Vol.76, No.763, pp.303-310 階層型ニューラルネットワークとき裂進展解析によるクラックアレスター位置の推定 尾崎弘明 D3 2010/3/1 日本機械学会, 日本機械学会論文集C編, Vol.76, No.763, pp.469-474 EFMM離散化モデルの固有振動解析 小林陽介 D3 2010/3/1 日本機械学会, 日本機械学会論文集A編, Vol.76, No.763, pp.296-302 三次元ENRICHED FREE MESH METHODの開発とき裂解析への適用 鈴木隼人 D2 2010/3/10-11 日本機械学会, 関東支部第16期総会講演会(東京) 自由界面を含む圧縮性気液二相流の数値解析手法の開発と検証 平野和也 M2 2010/3/10-11 日本機械学会, 関東支部第16期総会講演会(東京) 大規模非構造格子データのための可視化システム 宮本勇輝 M2 2010/2/1 Theoretical and Applied Mechanics JAPAN, Vol.58, pp.3-8 Application of Crack Propagation Simulation to Crack Arrester H. OSAKI D3 2010/2/1 Theoretical and Applied Mechanics JAPAN, Vol.58, pp.301-308 Evaluation of Three-Dimensional Enriched Free Mesh Method and Its Application to a Dynamic Elastic Problem H. SUZUKI D2 2009/12/16-18 第23回数値流体力学シンポジウム(仙台) 頭蓋骨と脳の影響を考慮した集束超音波の大規模解析 上林純子 M2 2009/12/16-18 第23回数値流体力学シンポジウム (仙台) キャビテーション流れ解析のための気泡モデルの改良 鶴見伸夫 M2 2009/12/16-18 第23回数値流体力学シンポジウム (仙台) Level-Set法を用いた圧縮性気液二相流の数値解析 平野和也 M2 2009/12/16-18 第23回数値流体力学シンポジウム (仙台) 大規模流体解析結果の可視化処理の改良 藤井秀典 M2 2009年10月12日 日本機械学会, 第22回計算力学講演会 (金沢) GPUを用いた流体解析コードの高速化 落合和明 M2 2009/10/11 日本機械学会, 第22回計算力学講演会 (金沢) EFMMの連成解析における有効性の検証 長岡慎介 D3 2009/10/11 日本機械学会, 第22回計算力学講演会 (金沢) 内部き裂問題におけるニューラルネットワークを用いた円孔によるき裂進展阻止シミュレーション 尾崎弘明 D3 2009/10/11 日本機械学会, 第22回計算力学講演会 (金沢) 回転とひずみ自由度を考慮したEnriched Free Mesh Method 鈴木隼人 D2 2009/10/11 日本機械学会, 第22回計算力学講演会 (金沢) 異物検出のためのシミュレーション 古舘裕樹 M2 2009/10/10 日本機械学会, 第22回計算力学講演会 (金沢) Enriched Free Mesh Methodによる超大規模並列固有振動解析 小林陽介 D3 2009/10/10 日本機械学会, 第22回計算力学講演会 (金沢) フリーキック・サポート・システムへの自己組織化マップの適応 増田正人 D2 2009/9/26 日本機械学会, 関東支部ブロック合同講演会2009 (群馬) 回転自由度を考慮したEnriched Free Mesh Method 鈴木隼人 D2 2009/9/24 非線形解析プログラム研究会 第33回合同分科会 (東京) Enriched Free Mesh Methodについて 鈴木隼人 D2 2009/9/23-26 9th International Symposium on Therapeutic Ultrasound (ISTU 2009)(Aix en Provence, France) Large-Scale Analysis of Focused Ultrasound in Heterogeneous Media J. UEBAYASHI M2 2009/7/25 日本機械学会, M&M2009材料力学カンファレンス (札幌) Enriched Free Mesh Methodのき裂問題への適用 鈴木隼人 D2 2009/7/25 日本機械学会, M&M2009材料力学カンファレンス (札幌) 異物を含む一様断面弾性体に対する有限要素解析の効率化 古舘裕樹 M2 2009/7/24 日本機械学会, M&M2009材料力学カンファレンス (札幌) 3点曲げ試験解析におけるニューラルネットワークによるクラックアレスターの評価 尾崎弘明 D3 2009/7/21-22 可視化情報学会, 第37回可視化情報シンポジウム講演会 (東京) 大規模解析結果の可視化における処理の改良 藤井秀典 M2 2009/7/21-22 可視化情報学会, 第37回可視化情報シンポジウム講演会 (東京) 大規模計算力学解析結果可視化のためのデータ処理 藤井秀典, 宮本勇輝 M2 2009/7/21-22 可視化情報学会, 第37回可視化情報シンポジウム講演会 (東京) 大規模数値計算結果のための可視化処理 宮本勇輝 M2 2009/6/11-13 日本シミュレーション学会, 第28回日本シミュレーション学会大会 (東京) 並列Enriched Free Mesh Methodによる固有振動解析 小林陽介 D3 2009/6/9-11 日本学術会議, 第58回理論応用力学講演会 (東京) 亀裂進展シミュレーションのクラックアレスターへの応用 尾崎弘明 D3 2009/6/9-11 日本学術会議, 第58回理論応用力学講演会 (東京) EFMM離散化モデルの大規模並列固有値解析 小林陽介 D3 2009/6/9-11 日本学術会議, 第58回理論応用力学講演会 (東京) 三次元Enriched Free Mesh Method の動弾性問題への適用 鈴木隼人 D2 2009/6/9-11 日本学術会議, 第58回理論応用力学講演会 (東京) キャビテーション流れ解析のための気泡流モデル 鶴見伸夫 M2 2009/3/19-20 第14回キャビテーションに関するシンポジウム (仙台) キャビテーション流れ解析のためのモデルの提案と検証 鶴見伸夫 M2 2009/2/1 Theoretical and Applied Mechanics JAPAN, Vol.57, pp.377-383 Compatibility of Enriched Free Mesh Method and Ultra Large Scale Parallel Structural Analysis Y. KOBAYASHI D2 2009/2/1 Theoretical and Applied Mechanics JAPAN, Vol.57, pp.411-420 Fracture Analysis Using Enriched Free Mesh Method with a New Boundary Treatment S. NAGAOKA D2 2009/2/1 日本機械学会, 日本機械学会論文集A編, 75巻, 750号, pp.135-141 Enriched Free Mesh Methodにおける並列処理効率の向上手法について 小林陽介 D2 2008/6/1 Journal of International Sports Engineering Association, Vol. 10, pp. 221-228 Effects of Material Properties of Cue on Impact Behaviour in Follow and Draw Shots in Billiards S. SHIMAMURA D2 2008年12月19日 第22回数値流体力学シンポジウム (東京) 直角直交解適合格子法によるロケットノズル周りの流れ解析 佐藤允俊 M2 2008/12/1 日本機械学会, 日本機械学会論文集C編, 74巻748号 ビリヤードにおけるキューの衝突特性評価(球の軌道をカーブさせる場合) 島村真介 D2 2008/11/3 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) LESモデルによるサッカーボールの空力係数の評価 増田正人 D1 2008/11/3 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) カルマンフィルタを用いた配管内の腐食同定 古舘裕樹 M1 2008/11/3 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) 並列Enriched Free Mesh Methodによる超大規模3次元構造解析 小林陽介 D2 2008/11/2 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) CUDAを用いた行列ベクトル積の高速化手法に関する検討 落合和明 M1 2008/11/2 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) 自己組織化マップを用いたフリーキックサポートシステムの高精度化 増田正人 D1 2008/11/2 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) 自動分割に適した高精度可変節点数要素の研究 新川幸洋 M2 2008/11/2 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) 節点処理型有限要素法によるき裂解析の精度向上に関する基礎検討 鈴木隼人 D1 2008/11/2 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) 配管内の壁面近傍流れを考慮したカソード防食の最適化 安達元 M2 2008/11/2 日本機械学会, 第21回計算力学講演会 (沖縄) ニューラルネットワークを用いた円孔によるき裂進展阻止シミュレーション 尾崎弘明 D2 2008/10/1 材料, Vol.57, No.10, pp.1043-1048 ビリヤードにおけるキューの衝突特性評価 (球にスピンを与える場合) 島村真介 D2 2008/9/19 日本機械学会, 関東支部ブロック合同講演会, 2008おやま(栃木) ビリヤードにおけるキューと球の衝突特性評価 -球にスピンを与える場合- 島村真介 D2 2008/9/19 日本機械学会, 関東支部ブロック合同講演会, 2008おやま(栃木) 並列Enriched Free Mesh Methodによる3次元構造解析 小林陽介 D2 2008/9/18 日本機械学会, M&M2008材料力学カンファレンス (滋賀) 円孔付き2次元問題におけるき裂進展のニューラルネットワークによる評価 尾崎弘明 D2 2008/9/9 第3回計算科学フロンティアフォーラム (東京) ビリヤードにおけるキューの衝突特性評価と最適化設計 島村真介 D2 2008/9/1 日本機械学会, M&M2008材料力学カンファレンス(材料力学部門企画)(滋賀) 弾性波による配管内の腐食同定逆解析 古舘裕樹 M1 2008/6/19 日本シミュレーション学会, 第27回日本シミュレーション学会大会(滋賀) フリーメッシュ法を用いた熱応力場におけるき裂進展シミュレーション 鈴木 隼人 D1 2008/6/19 日本シミュレーション学会, 第27回日本シミュレーション学会大会(滋賀) 領域分割法による並列Enriched Free Mesh Method 小林陽介 D2 2008/6/11 日本学術会議, 第57回理論応用力学講演会(東京) Enriched Free Mesh Methodと超大規模並列構造解析の親和性の検証 小林陽介 D2 2008/6/11 日本学術会議, 第57回理論応用力学講演会 (東京) ニューラルネットワークを用いた3点曲げ試験解析におけるき裂進展方向の評価 尾崎弘明 D2 2008/6/11 日本学術会議, 第57回理論応用力学講演会 (東京) フリーメッシュ法による熱応力下におけるき裂解析 鈴木 隼人 D1 2008/6/11 日本学術会議, 第57回理論応用力学講演会 (東京) リメッシング機能を導入したEFMMによる破壊解析 長岡慎介 D2 2008/6/10-12 日本学術会議, 第57回理論応用力学講演会 (東京) 大規模高速な階層メッシュを用いたき裂進展解析のためのアダプティブ解析 黒川哲郎 M1 2008/6/1 WCCM8(Venice, Italy) Three-Dimensional Mesh Generation using the Crossed Circles Method H. SUZUKI D1 2008/5/24 日本材料学会, 第57期学術講演会(鹿児島) 節点処理型有限要素法の熱応力下におけるき裂問題への適用 鈴木 隼人 D1 2008/5/20 日本計算工学会, 第13回計算工学講演会(宮城) フリーメッシュ法による熱応力場における応力拡大係数解析 鈴木 隼人 D1 2008/3/15 日本機械学会, 関東支部第14期総会講演会(東京) Enriched Free Mesh Method による超大規模並列構造解析 小林陽介 D1 2008/3/15 日本機械学会, 関東支部第14期総会講演会 (東京) Level of detailを用いた亀裂進展のアダプティブ解析 黒川哲郎 B4 2008/3/15 日本機械学会, 関東支部第14期総会講演会 (東京) ニューラルネットワークによるき裂進展方向の予測 尾崎弘明 D1 2008/3/15 日本機械学会, 関東支部第14期総会講演会 (東京) 接触解析によるロータリキルンの強度検討 鈴木 隼人 M2 2008/3/14 日本機械学会, 関東支部第14期総会講演会 (東京) 高精度フリーメッシュ法の破壊力学への適用 長岡慎介 D1 2008/3/14 日本材料学会, 東海支部第2回学術講演会 (愛知) 流れ場における腐食シミュレーション 安達 元 M1 2007/12/3-6 APCOM'07-EPMESC XI(Kyoto, Japan) A New Concept of Visualization for Large-Scale Simulations H. FURUSAWA M2 2007/12/3-6 APCOM'07-EPMESC XI(Kyoto, Japan) Impact Behaviors between Cue and Ball in Billiard S. SHIMAMURA D1 2007/11/7 日本機械学会, 第20回計算力学講演会(京都) フリーメッシュ法とニューラルネットワークによるき裂進展の制御 尾崎弘明 D1 2007年11月27日 日本機械学会, 第20回計算力学講演会(京都) フリーメッシュ法によるき裂進展解析技術の検討 鈴木 隼人 M2 2007年11月27日 日本機械学会, 第20回計算力学講演会(京都) 省メモリ型直接法によるFree Mesh Method 小林陽介 D1 2007年11月26日-28 日本機械学会, 第20回計算力学講演会(京都) リメッシング機能を導入した高精度フリーメッシュ法による動的解析 長岡慎介 D1 2007年10月25日 日本機械学会, M&M2007材料力学カンファレンス(東京) ニューラルネットワークによるき裂進展の制御 尾崎弘明 D1 2007年10月25日 日本機械学会, M&M2007材料力学カンファレンス (東京) フリーメッシュ法による接触を考慮したき裂進展解析 鈴木 隼人 M2 2007年10月24日 日本機械学会, M&M2007材料力学カンファレンス (東京) Enriched Free Mesh Methodにおける並列化効率の向上 小林陽介 D1 2007年10月24日-26 日本機械学会, M&M2007材料力学カンファレンス (東京) 高精度フリーメッシュ法によるアダプティブ解析 長岡慎介 D1 2007年10月20日 日本材料学会, 関東支部学生研究交流会(東京) フリーメッシュ法を用いたき裂進展シミュレーション 鈴木 隼人 M2 2007/6/22-23 日本シミュレーション学会, 第26回日本シミュレーション学会大会(神奈川) 高精度フリーメッシュ法を用いた動解析, 長岡慎介 D1 2007/6/22 日本シミュレーション学会, 第26回日本シミュレーション学会大会(神奈川) 節点領域分割による並列EFMM解析 小林陽介 D1 2007/5/23 第12回日本計算工学講演会(東京) 摩擦を考慮した接触問題に対するフリーメッシュ法 鈴木 隼人 M2 2007/5/1 日本機械学会, 日本機械学会論文集C編, 73巻729号, pp.1480-1486 ビリヤードにおけるキューの衝突特性評価, 島村真介 D1 2007/3/16-17 日本機械学会, 関東支部講演会講演論文集, No.070-1, pp.183-184(栃木) BEMとGAを使った鉄筋腐食の非破壊検出(網目要素による効率化手法), 皆川浩一 M1 2007/3/16-17 日本機械学会, 関東支部講演会講演論文集, No.070-1, pp.57-58 栃木 ビリヤードにおけるキューの衝突特性, 島村真介 D1 2007/3/9 日本学術会議, 第56回理論応用力学講演会(東京) 応答曲面法を利用した摩擦係数同定の有効性 鈴木 隼人 M1 2007/3/7 日本学術会議, 第56回理論応用力学講演会(東京) 高精度フリーメッシュ法による3次元並列解析 小林陽介 M2 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) BEM逆解析による鉄筋コンクリートの電気伝導度およびインピーダンスの同定実験 吉田真覚 M2 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) アダプティブ解析の為の自動メッシュ生成 長岡慎介 D1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) エアーシャッターを用いた物質拡散制御システムの開発 浅見達矢 M1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) オートバイの運動と流体の連成解析 田中圭則 M1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) き裂進展のための包装法によるメッシュ生成 尾崎弘明 D1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) コンクリート構造物内鉄筋腐食の非破壊検査 皆川 浩一 M1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) ビリヤードにおけるキューの衝突特性評価 島村真介 D1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) フリーキック・サポート・システムの開発 増田正人 M1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) ロバスト性を考慮した形状最適化における設計パラメータの検討 黒川博充 B4 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) 応答曲面を用いた摩擦係数同定の研究 鈴木隼人 B4 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) 逆解析手法を用いた接触解析の高精度化 遠藤淑和 M2 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) 高精度フリーメッシュ法の消費メモリ削減 小林陽介 D1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) 次世代可視化のためのデータ処理 古澤寛行 M1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) 大規模並列計算力学システムを用いた流体-剛体連成解析 松尾吉朗 M1 2007/2/27 第2回計算科学フロンティアフォーラム (東京) 流体構造連成逆解析における解析手法の研究 吉田竜 M2 2006/10/9-21 Tokyo University of Science-Xinjiang University 2006 International University Exchange Seminar, TUS Seminar House(Noda-shi, Japan) Impact between Cue and Ball in Billiard(Effect of Tip Structure), S. SHIMAMURA M2 2006/10/9 Tokyo University of Science-Xinjiang University 2006 International University Exchange Seminar(Tokyo, Japan) Manufacturing Technology supported by Computational Science S. SHIMAMURA M2 2006/9/29 3rd Computational Mechanics Forum (CCMR)(Sydney, Australia) Numerical Simulation of Transskull Focused Ultrasound (tentative) Y. NAKAJIMA M2 2006/9/29 3rd Computational Mechanics Forum (CCMR)(Sydney, Australia) Study on high accurate contact analysis using reverse problem technique. Y. ENDO M2 2006/9/29 3rd Computational Mechanics Forum (CCMR)(Sydney, Australia) Towards the Fluid-Structure Inverse Analysis (tentative) R. YOSHIDA M2 2006/9/6 ECCOMAS CFD 2006 (European Conference on Computational Fluid Dynamics)(Egmond aan Zee, The Netherlands) Image-Based Method for the Aerodynamic Characterstics of a Motor Cycle C. ONO M2 2006/9/6 ECCOMAS CFD 2006(Egmond aan Zee, The Netherlands) Numerical Simulation of Transskull Focused Ultrasound Y. NAKAJIMA M2 2006/8/23 EPMESC X (Sanya, China) 3D Animation for Free Mesh Method S. NAGAOKA M2 2006/8/23 EPMESC X(The 10th International Conference on Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering and Science)(Sanya, China) 3D Crack Propagation Analysis Using Free Mesh Method H. OSAKI M2 2006/8/23 EPMESC X (Sanya, China) Motion analysis of the elevating ball by the effect of buoyant force Y. MATSUO M1 2006/8/23 EPMESC X (Sanya, China) Parallel Computing for Enriched Free Mesh Method(EFMM) Y. KOBAYASHI M2 2006/8/23 EPMESC X (Sanya, China) Three-dimensional mesh generation using the crossed circles method H. SUZUKI M1 2006/8/22 EPMESC X (Sanya, China) Development of the diffusion control system using air shutter T. ASAMI M1 2006/8/22 EPMESC X (Sanya, China) Identification of Electrical Conductivity and Impedance of Reinforced Concrete by Boundary Element Inverse Analysis M. YOSHIDA M2 2006/8/22 EPMESC X (Sanya, China Numerical Analysis of Impact between Cue and Ball in Billiard (Effect of Tip Structure) S. SHIMAMURA M2 2006/8/21-23 Computational Methods In Engineering And Science Epmesc X, pp.R-159/1145-1148, Tsinghua University Press & Springer-Verlag( Sanya, Hainan, China) Numerical Analysis of Impact between Cue and Ball in Billiard(Effect of Tip Structure) S. SHIMAMURA M2 2006/11/5 日本機械学会, 第19回計算力学講演会, フリーメッシュ法部門(愛知) リメッシング機能を用いた高精度フリーメッシュ法 長岡慎介 M2 2006/11/5 日本機械学会, 第19回計算力学講演会, フリーメッシュ法部門(愛知) 高精度フリーメッシュ法を用いた大規模並列解析 小林陽介 M2 2006/11/3 日本機械学会, 第19回計算力学講演会, 計算破壊力学の最新展開部門(愛知) 3次元亀裂進展シミュレーションの自動化 尾崎弘明 M2 2006/11/3-5 日本機械学会, 第19回計算力学講演会, フリーメッシュ法部門(愛知) リメッシング機能を用いた高精度フリーメッシュ法, 長岡慎介 M2 2006/11/3 第19回計算力学講演会(愛知) リメッシング機能を用いた高精度フリーメッシュ法, 小林陽介 M2 2006年10月29日 第84期日本機械学会, 流体工学部門講演会(埼玉) 頭蓋骨を透過する集束超音波の三次元解析 中島祐典 M2 2006年10月28日 第84期日本機械学会, 流体工学部門講演会(埼玉) 流体-構造連成逆解析に向けて 吉田竜 M2 2006/9/20 日本機械学会, 2006年度年次大会, 計算力学部門(熊本) フリーメッシュ法を用いた3次元任意亀裂進展解析 尾崎弘明 M2 2006/9/20 日本機械学会, 2006年度年次大会, 計算力学部門(熊本) フリーメッシュ法を用いた弾性解析の為のリアルタイム3Dアニメーション 長岡慎介 M2 2006/6/23 第25回日本シミュレーション学会大会, 有限要素法(2)部門(東京) フリーメッシュ法を用いた3次元任意形状亀裂進展解析 尾崎弘明 M2 2006/6/23 日本シミュレーション学会, 第25回日本シミュレーション学会大会発表論文集, pp.165-168, (東京) 高精度フリーメッシュ法の可視化処理 小林陽介 M2 2006/6/22 第25回日本シミュレーション学会大会, ビジュアルシミュレーション(1)(視覚・可視化)部門 (東京) フリーメッシュ法のためのリアルタイム3Dアニメーション 長岡慎介 M2 2006/6/14 第11回日本計算工学講演会(大阪) 画像をもとにした物体周りの空力特性の解析 小野ちひろ M2 2006/6/14 第11回日本計算工学講演会(大阪) 頭蓋骨を透過する集束超音波の数値解析 中島祐典 M2 2006/3/11 日本機械学会, 関東支部第12期総会講演会 (埼玉) ビリヤードにおけるキューと球の衝突解析(キュー先角部構造の影響) 島村真介 M1 2006/3/11 日本機械学会, 関東支部第12期総会講演会, 大規模数値解析部門 (埼玉) フリーメッシュ法のためのリアルタイムアニメーション 長岡慎介 M2 2006/3/11 日本機械学会, 関東支部第12期総会講演会, 大規模数値解析部門 (埼玉) フリーメッシュ法を用いた3次元亀裂進展解析 尾崎弘明 M2 2006/3/11 日本機械学会, 関東支部第12期総会講演会, 大規模数値解析部門 (埼玉) 可視化処理の並列計算 小林陽介 M2 2006/3/11 日本機械学会, 関東支部第12期総会講演会 (埼玉) 直角直交格子における物体境界と計算精度 吉田竜 M1 2006/3/11 日本機械学会, 関東支部第12期総会講演会 (埼玉) 鉄筋コンクリートの電気伝導度およびインピーダンスの同定実験 吉田真覚 M1 2006/3/10 日本機械学会, 関東支部第12期総会講演会, 関東学生会第45回学生員卒業研究発表講演会(埼玉) CCMを用いた三次元メッシュ分割技術の開発 鈴木隼人 B4 2006/3/10-11 日本機械学会, 関東支部講演会(東京) フリーメッシュ法のための3Dアニメーション, 長岡慎介 M2 2006/3/10 日本機械学会, 関東支部 第12期総会講演会講演論文集, 2006年3月, pp.183-184, (埼玉) 人を含む物体まわりの流れの数値解析, 田村善昭, 小野ちひろ, 古澤寛行, 吉田真弓 M1 2006/3/4 日本応用数理学会, 研究部会連合発表会(東京) CCMを用いた三次元メッシュ分割技術の開発 鈴木隼人 B4 2006/3/4 日本応用数理学会, 研究部会連合発表会(東京) ドローネ分割の三次元自動節点追加方法(仮題), 鈴木隼人 B4 2005年10月31日 1st International Conference on Design Engineering and Science(Vienna, Austria) A Simple Analysis Method for the Aerodynamic Characteristics of a Running Motor Cycle C. ONO M1 2005年10月29日 1st International Conference on Design Engineering and Science(Vienna, Austria) Analysis of Ultrasound Propagation for the Development of the Noninvasive Oncotherapy Device Y. NAKAJIMA M1 2005年12月15日 第19回数値流体力学シンポジウム (東京) 医療応用のための集束超音波の数値シミュレーション 中島祐典 M1 2005年12月13日 第19回数値流体力学シンポジウム (東京) 二輪車周りの流れ解析を簡単に行う手法 小野ちひろ M1 2005/9/16 第37回流体力学講演会講演集, pp.263-266 (千葉) 医療応用を考えた集束超音波の挙動に関する研究, 中島祐典, 金子幸生, 松本洋一郎 M1 2005/9/2 日本機械学会, 関東支部ブロック合同講演会 (栃木) ビリヤードにおけるキューと球の衝突解析 島村真介 M1 2005/9/2 日本機械学会, 関東支部ブロック合同講演会 (栃木) 境界要素逆解析による鉄筋コンクリートの電気伝導度およびインピーダンスの同定 吉田真覚 M1

教育活動風景

- 矢川研究室

-

矢川研究室では、博士課程の学生2 名で月に数回セミナーを開き、進捗状況を報告し、議論を行なっている。大学院生は、各自が計算力学を用いた独自のテーマを持ち、研究に取り組み、JavaやC言語で実装している。Free Mesh Method の高精度化手法であるEnriched Free MeshMethod のき裂問題に対する有効性の検討や、精度の向上、六面体要素への拡張についての研究や、粒子(節点)に回転やひずみ、曲率などの物理自由度を直接定義することができ、低自由度でありながら高精度な解が得られる"付帯条件付き多次元型移動最小自乗法"を用いた三次元弾性固体解析に関する研究が行われている。

図1.3次元き裂進展解析

図2.解析精度検証結果

- 江澤研究室

-

江澤研究室では、学部学生12名卒業研究および大学院生4名の修士研究および博士研究を行っている。学部学生は毎週1回セミナーを開き、勉強会や進捗状況報告をしてもらっている。大学院生は、月に数回各自の研究の進捗状況報告および勉強会を実施している。学部学生はまず汎用構造解析プログラムANSYSを習得してもらい、つぎに3次元CADの勉強をしてもらっている。大学院生は独自に開発したプログラム等を使って研究を行っている。図3はセミナーでの勉強会風景である。図4はANSYSを使って解析をしている様子である。

図3.セミナー風景

図4.卒業論文の研究風景

- 田村研究室

-

図5.セミナー風景

田村研究室では、学部生11名の卒業研究および大学院生1名の修士研究と1名の博士研究を行っている。

週1回のセミナーでは、大学院生1名、学部生2,3名が研究発表を行う。またそれ以外の学生は1週間の進捗を報告する。これにはオブザーバーとして仮配属されている3 年生も参加している。また、学部生は週1回の輪読で専門書を読み、大学院生は週1回の輪読で学術論文紹介を行っている。図5はセミナーの様子である。 - 塩谷研究室

-

塩谷研究室では、学部学生12名の卒業研究を行っている。毎週1回開催されるセミナーでは学生が研究進捗状況についての発表を行う。これにはオブザーバーとして仮配属されている3年生も参加している。また、週1回の輪講では専門書を読み、学術論文紹介などを行っている。図6は研究室の様子であり、図7はゼミ合宿での研究発表会の様子である。

図6.研究室の様子

図7.ゼミ合宿研究発表会景

- 中林研究室

-

中林研究室では、学部学生10名が卒業研究を行い、大学院生1名が博士論文のための研究を行っている。毎週1回開催されるセミナーでは各回とも4名が研究発表を行い研究の進捗状況の報告や内容について議論する。また、卒業論文提出締切が近くなると全員が週1回の進捗状況を行うことになっている。卒論発表会は研究内容の近い田村研究室と合同で行っている。図8は研究室の様子であり、図9は研究発表会の様子である。

図8.研究室の様子

図9.研究発表会

卒論・修論の紹介

- 矢川研究室

-

-

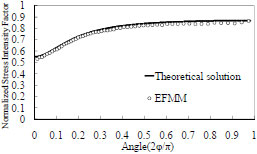

- Enriched Free Mesh Methodのき裂問題への適用

Free Mesh Method の高精度化手法であるEnriched Free Mesh Method について、3次元弾性問題における収束性の評価と、き裂解析に対する有効性についての検討を行った。数値解析の結果から、従来法と比較して、精度が大幅に向上することが確認された。 - ニューラルネットワークを用いた円孔によるき裂進展阻止シミュレーション

き裂が進展する事により起こる破壊を防止する事を目的に研究を行っている。き裂進展を阻止する方法はき裂が円孔に貫入して停止する方法とした。解析では、3点曲げ試験解析で検証し、節点処理型の有限要素法であるフリーメッシュ法を適用し、き裂進展を阻止できる最適な円孔位置の予測において、ニューラルネットワークを用いている。 - クローン的な階層メッシュを用いた大規模なアダプティブ解析

階層メッシュを構築するには、マザーメッシュを全てメモリに載せなければならない。そのため、階層メッシュの大きさには制限があった。本研究では、階層メッシュを複数個並べて繋げることで大規模なメッシュを生成できるようにした。そして、アダプティブ解析を行った。 - EFMMの導入による動的解析の高精度化

一般的に、有限要素法における解析を行う際には解析精度向上の為中間節点を有する高次要素を用いる。しかし、高次要素の使用は様々な問題点も含んでいる。 特に、動的解析の解法に陰解法を用いる際には、各ステップ毎に連立方程式を解く必要があり、マトリックスの肥大化は計算効率を大幅に低下させる。本研究成果によりEFMM を使用することで、高次要素を用いる事無く解析精度を向上させた動的解析を行うことが可能である事を示した。 - Enriched Free Mesh Method による大規模並列解析

本研究の目的は、EFMMと並列処計算の親和性の検証である。現在、並列CG法で解いた2次元静的構造問題において、FMMと同等の並列化効率を確認している。並列解析に使ったコンピュータ・ノード数は70、解析規模は1億自由度規模である。今後は、3次元問題へ実装する。 - EFMM の剛性行列を用いた大規模固有振動解析

EFMMの剛性行列はFEMと比較すると狭く、固有値分布は低周波領域に密集していることが知られている。本研究では、EFMMの剛性行列を用いた並列固有値解析を良好な並列化効率で解くこと、そしてEFMMの音響解析へ発展させることを目的としている。並列固有値解析に用いる手法はLanczos法である。 - 高精度フリーメッシュ法の応用と展開に関する研究

本研究は、大規模数値解析手法であるEnriched Free Mesh Method (EFMM)のより実用的な問題への拡張と更なる解析精度の向上を実現し、一般的な構造解析手法として展開するものである。精度を向上させるため、変位場に様々な特性を持つ基底関数を適用したEFMMを提案した。提案手法の精度は中間節点を有する二次要素に勝ることが分かった。EFMMは常に並列解析を前提としてきたが、二次要素を上回ったことにより、通常の高精度有限要素としても利用することが可能となった。さらに、変位場の基底関数は任意に選択できることが明らかになり、その範囲は四面体要素にとどまらず、六面体要素にも適用可能であることが分かった。

Free Mesh Methodの高精度化手法であるEnriched Free Mesh Methodについて、3次元弾性問題における収束性の評価と、き裂解析に対する有効性についての検討を行った。数値解析の結果から、従来法と比較して、精度が大幅に向上することが確認された。

- Enriched Free Mesh Methodのき裂問題への適用

-

- 江澤研究室

-

- 位相最適化の研究

構造の最適化手法にはいろいろあるが、そのひとつに位相最適化がある。密度法など各種の手法を用いて最適化を行っている。また、音響工学に関連したものとしてはスピーカのコーンと筐体の振動の研究も行っている。コーン形状で振動の様子が変化し、音を汚す要因を除去できる形状を探索している。 - ゲームプログラミングの研究

ゲームプログラムでは、局面の正確な評価が重要な要素となる。そこで、オセロゲームを例として、局面の評価関数がゲームの強さに与える影響を調査し、より強くするにはどうしたらよいかを研究している。また、探索のスピードを速めるにはどうしたらよいかも重要なテーマである。 - 防食の研究

金属配管の腐食では、流路の流れ速度、速度勾配、電位場等が腐食に関係してくる。そこで、それらの影響を定量的にシミュレーションし、よりよい防食をどうしたらよいかを、各種の最適化手法、逆問題手法を併用しながら研究している。 - CAE 向き有限要素の開発の研究

有限要素法では要素分割がいまだ重要なテーマになっている。ここでは従来とは逆に要素分割しやすい、高精度な要素を探ることをテーマとして研究を行っている。

- 位相最適化の研究

- 田村研究室

-

-

- 医療分野での流体解析技術の利用

コンピュータによる流体解析、いわゆるCFD(Computational Fluid Dynamics)の進歩は目覚ましいが、まだまだ実用分野は限られている。ここでは、CFDの適用範囲を広げることを目的として、特に医療分野への応用について研究を行っている。具体的には、超音波による治療、体内でのキャビテーションなどについて解析を行っている。 - キャビテーション/キャビテーション流れ解析手法の開発

キャビテーションは流体機械のみならず、化学や環境にも影響する重要な現象であるが、流体力学的には混相流であり、またキャビテーション気泡と流れのスケールに差があるため、数値的な解析が難しい問題の1つである。ここでは、1つのキャビテーション気泡の運動を詳細に解析する手法と、キャビテーション気泡をモデル化し、キャビテーション流れを効率的かつ精度よく解析する手法の開発を行っている。 - 高速度ビデオを用いた運動解析

近年、高速度ビデオの性能が向上し、また使い勝手も向上している。ここでは、各種高速運動を高速度ビデオで撮影し、画像解析を施すことで物体の運動の詳細を調べている。平成22年度は、野球のボールについて、ピッチャーの投球と、バットに当たる前後のボールの運動について研究を行った。

- 医療分野での流体解析技術の利用

-

- 塩谷研究室

-

-

-

- 三次元き裂進展解析システムのためのソフトウェアの開発

地球シミュレータなどを用いて、これまで大規模有限要素並列計算を行う汎用構造解析ソフトウェアの開発を行ってきたが、これに三次元き裂進展シミュレーション機能を追加すること目的として、新たにCADソフトウェアを導入し、モデルデータから解析システムへの入力データを作成するプログラムを作成した。大規模き裂入りモデルの作成準備として、簡易モデルの作成と応力解析を行った。 - Windows版熱伝導解析モジュール開発

計算サーバ上で実行される大規模有限要素並列計算を、簡易に実現するWindows版システムとして開発された構造解析のシステムに、熱伝導解析機能を追加することを目的として、モジュールの開発を行い、いくつかの問題に対して有効性の検討を行った。 - ネットワーク型CAEソフトウェアの開発

本研究では、遠隔地で運用される並列計算機システムを、インターネットを介して利用するネットワーク型CAEシステムについて、九州大学と共同研究を行うことにより、関東と九州間での遠隔利用実験を行った。解析結果の可視化機能の拡張を行い、可視化可能な物理量の選択肢を広げることを実現した。 - マルチメディアデバイスを用いたシミュレーション

近年普及が進んでいるスマートフォンと呼ばれるポータブルマルチメディアデバイス端末について、その直感的かつ簡易な操作性に着目し、クラウド型CAEシステムの入出力端末としての利用を目的とし、マルチメディアデバイス上での可視化システムの構築を行なった。 - マルチメディアデバイス操作時の脳波測定

CAEシステム利用時などにおける、パソコンでのマウス操作と、スマートフォンと呼ばれるポータブルマルチメディアデバイス端末での指によるタッチ操作について、ユーザに与えるストレスなどの影響を調べるために、簡易脳波測定装置を用いて、同様の操作をそれぞれの端末を用いて行った際の脳波測定を行い、より快適なシステムの構築について検討を行った。

- 三次元き裂進展解析システムのためのソフトウェアの開発

-

-

- 中林研究室

-

-

- 数値流体解析の最適化問題への応用

非圧縮性粘性流体の解析システムを用いて、各種設計問題・最適化問題に取り組んでいる。具体的には、ある制約条件の中で解析モデルを自動生成し、遺伝的アルゴリズムによる反復計算をすることにより流体力学的効果を考慮した最適化問題を解いたりする。本年度は、室内に置かれた扇風機により、体感温度が出来るだけ快適になるような最適レイアウト問題に関する研究を行っている。 - マルチエージェントシステム・人工知能に関する研究

特に、RoboCupサッカーシミュレーションリーグを題材として、マルチエージェントシステムの開発を行っている。18年度から参加してきた、サッカーシミュレーションリーグ2Dでは、今年度国内の大会(JapanOpen 2010 大阪)で5位の成績を挙げた。 また、世界大会(RoboCup 2010Singapore)の予選も突破し、世界ランキング14位の成績だった。 - ユビキタスコンピューティングに関する研究

従来のPCを中心としたコンピューティング環境だけではなく、身の回りの様々な情報機器を数値シミュレーションに応用する研究を行っている。具体的には、汎用携帯ゲーム機を用いたクラスタの構築、携帯電話を用いたクラスタの構築、デジタルカメラを用いたイメージベースCAEシステムの開発などである。本年度は、オートバイ用燃費計を用いた燃料消費量低減化を目的としたルート検索システムの構築や、加速度センサーを用いた自動車運転アドバイスシステムの構築を行った。 - 計算力学のスポーツへの応用に関する研究

スポーツの中でも特にサッカーを題材として、サッカーボール周りの流れ解析により変化球のメカニズムを解明したり、逆問題としてフリーキックをサポートするシステムの開発を行っている。

- 数値流体解析の最適化問題への応用

-

産学官連携活動

- 過去の産学官連携活動

-

(株)日立製作所機械研究所との連携

(株)日立製作所機械研究所とは、(1)メッシュ生成技術、(2)構造健全性設計技術に関して連携を行った。近年、産業界では解析主導設計による製品開発のスピードアップと設計上流段階での品質作り込みが最重要課題として進められている。そのためのCAEシステム技術の開発をこれまで行い、実用性の検証、テーマ(2)に関する、き裂進展解析を用いたCuコアはんだボールの接続信頼性評価メッシュ生成技術を中心に研究を行った。

独立行政法人 原子力安全基盤機構との連携

当センターで開発を行っているフリーメッシュ法(以下FMM)と仮想き裂閉口積分法(以下VCCM)を融合した構造健全性評価システムFMM-VCCMの信頼性の検証と実務への応用を目的として、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下JNES)への技術支援、JNES、株式会社テクノスター、プロメテック・ソフトウェア株式会社と連携し世界最先端レベルの破壊力学ソフトウェアの構築を行った。

東京理科大との連携東京理科大学ではおもに実験を、本センターではシミュレーション方法についての検討・開発を担当し、共同で配管内の腐食同定問題についての研究を行った。まず、逆問題の観測方程式のモデル化について検討することを目標とし、中性環境における金属部材の腐食は、溶存酸素によるカソード反応が支配的であるので、溶存酸素の金属部材表面への拡散速度が、カソード反応の律速反応になっていると考え、金属部材近傍の流体の速度勾配および溶存酸素の濃度分布に着目して、流れのある配管内の腐食を精度良くシミュレーションできるか考察を行った。また、これらの解析をアダプティブに行うために、階層メッシュを用いた手法の開発も実施した。

本田技術研究所との連携本田技術研究所から、「ヘッドライト損傷解析手法の確立」と「永久変形量予測技術の開発」を依頼され、解析手法の調査・開発を実施した。従来は、衝突解析ソルバーRADIOSSを用いることによって、これらの解析していた。しかし、より詳細で正確な解析を求めたいという要望からRADIOSSにプリポスト処理を加えることによって、これらの問題を解決することを行った。「ヘッドライト損傷解析手法の確立」に対しては、アダプティブな亀裂進展解析の機能を、「永久変形量予測技術の開発」に対しては、アダプティブな永久解析の機能を加えることとし、これらの機能を加えることによって、超大型の並列計算機や専用のソルバーで長時間かかった解析を、これまでと同じ計算機環境で一晩あれば実現できるようになるなど、新たな解析手法を開発した。

インテグラル・テクノロジー株式会社との連携本連携は、「オーサリング機能をもつCAEソフトウェアの販売・カスタマイズ事業」という題目で、経済産業省近畿経済産業局の新連携支援事業の審査を受け通過した事業である。インテグラル・テクノロジー株式会社をコア企業、エンジニアス・ジャパン株式会社を連携企業、東洋大学計算力学センターとアルテアエンジニアリング株式会社を外部支援団体として相互に連携し、当センターは、有限要素法の計算精度を保持したままメッシュの数を減らす技術の開発・提供を実施した。

国際活動

- イギリス/カーディフ(2016年)

-

イギリス/カーディフ(2016年)

Cardiff University-Toyo University Joint Student Workshopを開催しました。

場所:Cardiff Universit, Wales, UK

日時:2016年2月22-23日 - 日本/白山(2011年)

-

日本/白山(2011年)

第3回東洋大学-成均館大学スチューデントワークショップ(The 3rd TU-SKKU Joint Students’ Workshop)を開催しました。

場所:東洋大学計算力学研究センター(白山第2キャンパスD棟1F会議室)

日時:2011年1月21日 - 韓国/水原(2010年)

-

韓国/水原(2010年)

第2回東洋大学-成均館大学スチューデントワークショップ (The 2nd SKKU-TU Joint Students Workshop)を開催しました。

場所:Sungkyunkwan Univ., Natural Science Campus, Suwon, Korea

日時:2010年8月11日 - マレーシア/クアラルンプール(2010年)

-

マレーシア/クアラルンプール(2010年)

第11回計算力学フォーラム(国際会議Far East and Oceanic Fracture Society 2010 (FEOFS 2010) と共催)を開催しました。

場所:Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia

日時:2010年6月8日

テーマ: Computational methods in engineering and science - インドネシア/パダン(2007年)

-

インドネシア/パダン(2007年)

第5回計算力学フォーラム (国際会議The 5th International Conference on Numerical Analysis in Engineering 2007(NAE2007) と共催)を開催する。

場所:Pangerang Beach Hotel, Padang, Indonesia

日時:2007年5月18日~19日 - オーストラリア/シドニー(2006年)

-

オーストラリア/シドニー(2006年)

第3回国際計算力学フォーラムを開催する。

場所:The University of New South Wales, Sydney, Australia

日時:2006年9月28日~29日

テーマ:計算力学、最適化を中心としたテーマ - 中国/海南島(2006年)

-

中国/海南島(2006年)

EPMESC X (国際会議The 10th International Conference on Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering and Science)に参加。

場所:Sanya, Hainan, China

日時:2006年8月21日~23日

テーマ: Computational methods in engineering and science - インドネシア/バンダ・アチェ(2006年)

-

インドネシア/バンダ・アチェ(2006年)

第2回計算力学フォーラム (国際会議Computational Mechanics & Numerical Analysis 2006 (MNA2006) と共催)を開催する。

場所:Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia

日時:2006年5月12日~14日

テーマ: Building the Strong Research Networking in Asian Region