Q. 進学を決意したきっかけは?

A. 大学院に進学した理由は、より専門的な知識を深めたいという強い意欲と、国際的な舞台で自分の研究を発表し、挑戦したいという願望があったからです。学部時代に学んだ基礎知識を土台に、特定の分野における高度な理論や技術を習得することで、自身の専門性を高めたいと考えました。また、研究室の先輩たちが国際学会で自分の研究成果を発表し、世界中の研究者と交流している姿を見て、大いに刺激を受けました。私も同じように、自分の研究を国際的な舞台で発表し、世界の第一線で活躍する研究者たちと意見交換をし、視野を広げたいと強く思いました。このような経験を通じて、専門分野での深い知識を得るだけでなく、グローバルな視点を持つ研究者として成長することを目指し、大学院に進学することを決意しました。

Q. 機能システム専攻はどのような分野ですか?

A. 機能システム専攻は、機械、電気電子、情報工学などの幅広い分野を統合した分野です。この専攻では、機能材料やデバイスの設計・開発、システム制御、ロボティクスなど、現代社会の多様なニーズに応える技術を学びます。特に、機械システムの効率化や高度化、電気電子システムの革新、情報処理技術の進展を目指した研究が行われています。基礎から応用までの知識を習得し、実験やプロジェクトを通じて実践的なスキルを磨くことができます。これにより、産業界や研究機関で活躍できる専門家としての能力を培い、社会に貢献することを目指しています。

Q. 現在の研究テーマを教えてください。

A. 私の研究テーマは、「音響情報から利用者の感情を推定し適切な顔文字を自動入力するシステムの開発」です。 感情を伝えるのに便利な顔文字を、利用者の声から感情を推定し自動で入力することによって、LINEなどのテキストベースのSNS上における誤解トラブルの発生を防ぐことを目的としています。このシステムの核は感情推定です。感情推定では、プログラミング言語であるPythonを用いて、あらかじめ感情ラベルが付与されている音声から多数の音響情報を抽出し、それらの統計的な数値を機械学習させることで感情を推定するモデルを作成します。その後、推定結果から適切な顔文字を自動入力します。

Q. 研究の面白みはどのようなことですか?

A. 研究の面白みは、一つの目的に向かって多角的な視点からアプローチし、試行錯誤を重ねる過程にあります。ある課題に対して様々な仮説を立て、それを実験や解析を通じて検証するプロセスは非常に刺激的です。時には予期せぬ結果が出ることもあり、その都度新たな視点で問題を再考する必要があります。こうした過程を経て、ついに目的に到達した瞬間の達成感は格別です。このような経験が、研究活動を続けるモチベーションとなり、新たな課題に挑戦する意欲を駆り立てます。研究は時に困難で忍耐が必要ですが、その分得られる喜びと達成感は計り知れません。

Q. 研究での苦労はありますか?

A. 研究で苦労したことは、感情推定モデルの構築です。使用する感情音声データの収集や、データの前処理、特徴抽出などのモデル構築の準備は、全てが初めての経験だったので膨大な時間と労力を要しました。モデルのトレーニングでは、適切なアルゴリズムの選定やハイパーパラメータの調整に苦戦し、多数の試行錯誤を繰り返しました。また、過学習などの問題に対処しながら、モデルの精度を向上させるために様々なテクニックを駆使し、モデルを構築することができました。この過程で得た知識と経験は、今後の研究や実践に大いに役立つと感じています。

国際学会での発表について:

・15th International Conference on Neural Computation Theory and Applications (NCTA2023)

・The 25th IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT2024)

Q. 学会発表に向けた取組み(準備・活動)を教えてください。

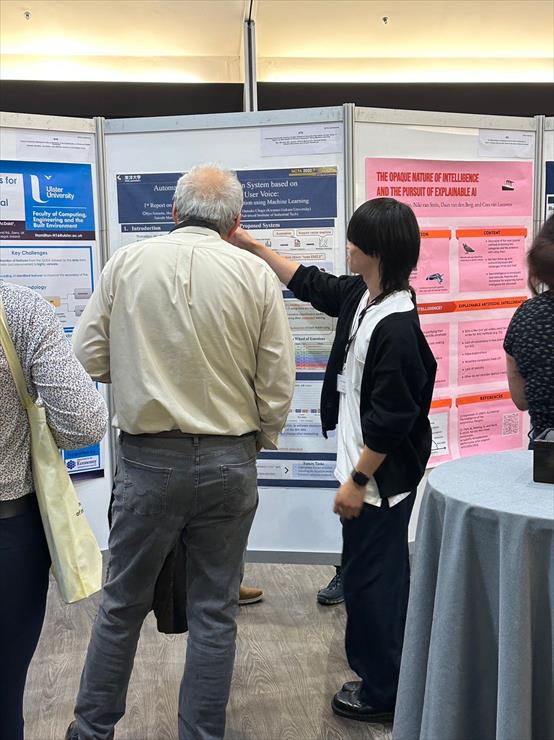

A. 国際学会の参加に向けて、英語論文の執筆が必要でした。英語論文の執筆は初めての経験だったため、まず日本語で論文を作成し、その後英語に翻訳して準備しました。文法や専門用語、日本独特の表現をネイティブにも伝わるように翻訳することは非常に難しかったです。また、英語論文を基にポスターやスライドなどの発表資料も作成しなければなりません。発表資料では、視覚的に伝わりやすくするため、文章ばかりにならないよう工夫しました。私の研究は機械を実際に作るものではないため、モデル構築や実験過程をイラストや図でデザインするのに苦労しました。

Q. 学会での発表はいかがでしたか。

A. イタリアのローマで開催されたNCTA2023では、ポスター形式で発表しました。研究内容をまとめたポスターを自分のブースに掲示し、見に来てくれた参加者に研究を紹介しました。多くの参加者から多面的な視点で質問を受けることで、自分の研究についてより深く理解することができました。イギリスのブリストルで開催されたICIT2024では、スライドを用いて聴衆の前で発表しました。ポスター形式とは異なり、複数人の前で発表するため非常に緊張しましたが、その経験を通じてプレゼンテーション能力が向上し、英語力も確実に身につけることができたと感じています。

Q. 今後の目標をお聞かせください。

A. 現在行っている研究を通じて、より高みを目指し、さらに専門的な知識や技術を習得したいと考えています。そのためには、継続的に研究に取り組み、成果を上げることが不可欠です。また、国際学会に積極的に参加することも非常に重要だと考えています。国際学会では、最新の研究動向を学び、世界中の研究者と意見交換を行うことで、自身の研究をさらに深めることができます。このような機会を活用して、知識を広げ、技術を磨くことで、より優れた研究成果を生み出し、学術的な貢献をしていきたいと考えています。

Q. 大学院進学を検討している人にアドバイスをお願いします。

A. 大学院に進学すれば、学部時代に学んだ基礎知識を軸に、自分のペースで研究に没頭することができます。また、研究室の仲間や先生とより深く関わることができるので、コミュニケーション能力も自然と向上します。実際、私の所属している研究室では、研究だけでなく、BBQや流しそうめん大会、クリスマスパーティーなど、様々な行事を通じて幅広く交流する機会がありました。さらに、国際学会への参加や企業との合同研究といった貴重な経験ができる環境は、大学院に進学しなければなかなか得られないものです。私は大学院に進学して一度も後悔したことはありません。どのような理由でも、大学院進学に興味がある方は、ぜひチャレンジしてみることをお勧めします。

MORE INFO. 関連情報