Q.進学を決意したきっかけは?

私が大学院進学を決意したきっかけは、研究活動を通じてものづくりに関する高度な専門知識とスキルを身につけたいと考えたからです。学部卒の場合、学んできた知識を軸に取り組む活動は1年間の卒業研究のみで、1年間という限られた時間では、実践的な知識とスキルとして身につけるのには不十分だと感じました。一方、大学院に進学すると3年間じっくり研究活動に打ち込むことができるようになります。また、大学院に進学することで、国際学会や企業との共同研究に参加する機会を得ることができます。このような環境で研究活動に臨むことで、ものづくりに関する専門性をより高め、グローバルで活躍する能力を身につけることができると確信し、大学院進学を決意しました。

Q.機能システム専攻はどのような分野ですか?

機能システム専攻は、機械工学をベースに電気工学と情報工学を包括した分野です。ものづくりにおいて、機械システムと電気工学及び情報工学は密接に繋がっています。例えば、移動ロボットにおいて、モータの制御やセンサで周辺環境の認識を実現する場合には、電気工学の知識が用いられます。また、システムの最適な制御や自動化を実現するためには、情報工学の知識であるプログラミングやアルゴリズムを活用します。本専攻では、これらの知識と技術を包括して学ぶことで、システムのハードウェアとソフトウェアの両面に精通した専門性を育むことができます。

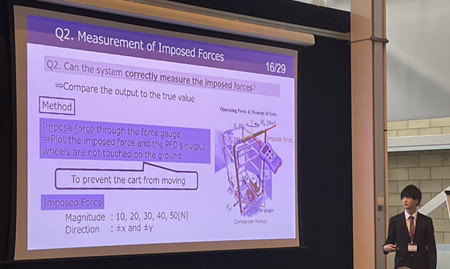

Q. 現在の研究テーマを教えてください。

私の研究テーマは「積載物の重量・搭載位置によらず一定の操舵性を提供する台車の開発」です。本研究の目的は、台車の車輪であるキャスタの操舵をアシストすることで常に一定の操舵性を実現し、ユーザが感じる快適性と走行時の安全性を向上することです。この台車の主要な構成機器は2つあります。1つ目は、入力機器に該当する“操作インタフェース“です。操作インタフェースは、ユーザの操作力によってハンドルポストに発生したひずみをひずみゲージにより計測し、ユーザの操作意図(進みたい方向と旋回方向)を推定します。2つ目は、出力機器に該当する”能動操舵キャスタ“です。能動操舵キャスタは、車輪の方向が操作意図と一致するようにモータを駆動することで、ユーザが台車の走行に要する操作力を軽減します。

Q.研究の面白みはどのようなことですか?

研究の面白みは、頭の中の構想が実際にものとして形になることです。本研究では、要件定義から設計・製作及び性能評価まで、ものづくりの全工程を自分の力で取り組みます。要件定義では、実際に発生している問題を特定し、解決策や具体的なシステムの概要を検討し考案します。設計では、シミュレーションや実験によりモータなどの機械要素に要求される性能を決定し、機構を構成する様々な部品を選定し、3DCADソフトを用いて設計と応力解析を行いました。また、設計した図面に基づき、部品の機械加工を行い組み立てることで製作を行いました。機構だけでなく、電子回路やシステムに関しても同様に設計・製作を行いました。性能評価では、製作したシステムが要件通りに動作しているか、使用者の官能的な評価はどの程度かを評価しました。これらのプロセスを通じ、ものづくりを実践し、実際に製作したものが構想通りに動いた時の感動は忘れられません。この感動が研究の魅力だと思います。

Q.その研究に興味を持ったきっかけは?

私がこの研究テーマに興味を持ったきっかけは、身近に潜む些細な問題を解消し、より快適で安全な社会を実現したいという想いがあるからです。スーパーマーケットで買い物をしていた時、ショッピングカートに物を積載していくと、次第に操作性が低下することに気が付きました。この問題は、学んできた機械工学の知識と電気工学及び情報工学の知識を活用することで解決できると考えました。そこで、私はショッピングカートの操作性改善を基に、着眼点を広げ台車の操作アシストを研究テーマにしました。

国際学会での発表について

- IECON 2022 The 48th Annual Conference of the IEEE industrial Electronics Society

- IEEE International Conference on Mechatronics 2023

Q.学会発表に向けた取組み(準備・活動)を教えてください。

学会発表に向け、英語での原稿執筆及び発表資料の作成に取り組みました。これらの活動は指導教員と相談をしながら行いました。国際学会には様々な国の研究者が参加するため、学会発表の資料は簡潔な英文で構成しました。また、誰でも視覚的に理解できるように、動画や画像を多く活用し構成しました。発表練習は、研究室の仲間に協力してもらい評価とフィードバックをもらうことで、発表内容の明瞭さを向上することに努めました。感染症の影響も小さくなり、現地で発表することができたため、開催国までの交通手段及び滞在施設の確保なども行いました。

Q.学会での発表はいかがでしたか。

私は国際学会での発表を通じて、技術力と語学力を向上することができたと感じています。国際学会で様々な国の研究者に自分の研究を発表し、技術的なフィードバックをもらうことで、研究の新たな糸口を見つけることができ、モチベーションの向上につなげることができました。また、英語でプレゼンテーションや質疑応答を行うことで、確かな語学力を身につけることができました。

Q.今後の目標をお聞かせください。

私の今後の目標は、継続的に研究に取り組み、新たな研究成果を国際学会で発表することです。また、研究室の仲間と取り組んでいる自律移動ロボットの開発プロジェクト(つくばチャレンジ)にも全力で取り組み、チームの目標を達成したいと考えています。様々なことに挑戦させてもらえるこの環境を無駄にせず、様々なことにチャレンジし、様々な知識とスキルを体得し、高度な専門性を有したエンジニアになりたいです。

Q.大学院進学を検討している人にアドバイスをお願いします。

大学院では研究活動を中心に能動的に学ぶ機会が多くなります。そのため、学部生で学ぶ知識と比較し、より高度な知識とスキルを身につけることができます。また、外部との共同研究や学会発表を通じて身につけたコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力は、修了後も必ず大きな力を発揮してくれると感じています。進学に対して不安を抱いている人も少なくないと思います。私は研究室の先生や先輩方と相談することで不安を払拭し、進学を決断することができました。現在は、大学院に進学して本当に良かったと心の底から思っています。研究では思い通りに結果が出ず苦労することもあるかと思いますが、向学心と好奇心を持って進学すれば、必ず有意義な時間を過ごすことができると思います。

内容は取材時(2023年時点)のものです。

MORE INFO. 関連情報