- アルムナイHOME

- 震災から10年。それぞれの決意とこれから。

写真・文 小林キユウ

東日本大震災から今春で10年。「東北のそれぞれの場で頑張っている卒業生を訪ねてみませんか」と大学から声をかけていただき、僕は5月中旬、カメラとペンを持って宮城県在住の二人を訪ねることになった。一人は僕よりも6歳上の先輩、もう一人は25歳下の後輩。世代も違う二人だったが、かつてあの白山キャンパスに通っていたかと思うと、それだけで何か通じるものがある気がした。

ただ、正直に言えば若干の不安もあった。

個人的なことで恐縮だが、「震災から10年」をテーマにした取材は実は2度目だった。長野県で生まれ育った僕は高校生の時、長野県西部地震(1984年)の大きな揺れを経験していた。その10年後、最も被害の大きかった同県木曽地方で新聞記者をしていた。連載の記事執筆のため遺族や被災者を訪ね歩き、「10年とはどんな時間でしたか?」と聞いていた。その時に痛感したのは、10年だからと言って、取材者が突然やってきて、当事者から数時間だけ話を聞いて何が分かるのだろうか、という自分自身への反省と葛藤だった。

メディアは5年、10年と区切りたがるが、当事者はそう思って日常を生きているわけではなかった。

ただ取材しなければ世に伝わらない言葉は確かにあった。今回もあの時と同じような思いを抱きつつ、東北へ向かった。

千年に一度の災害は、

千年に一度の

学びの場だったと思う。

マイクを持って立った初老の男性が自身の地震体験を淡々と語り始める。

バスの車窓から小学校の校舎が見えた。すぐ近くには海。この周辺は津波に襲われて大きな被害にあった場所という。そしてバスが次に向かったのは近くの高台。もう海は見えず、中学校校舎があり、わきには広い校庭が見える。ここではみんなが助かった話が聞けるのだと思うと、少し気持ちが軽くなる気がした。しかし、男性の説明は違った。津波は目の前の校庭はもちろん、校舎の2階近くまで押し寄せ、命が失われていた。「こんな場所まで津波が…」。絶句するしかなかった。震災から10年、今まで震災のニュースにテレビや新聞などメディアを通して何度も接してきたが、直接体験者から話を聞くことは初めてだった。震災の怖さは「くちづたえ」によって初めて伝わるものが確かにあるのだと思わずにはいられなかった。

語り部バスを降り、阿部さんから震災当時の話を聞いたのは同ホテルの5階ロビーだった。大きなガラス窓の向こうには南三陸の大展望があった。穏やかな海を見ていると、本当にここを大津波が襲ったとはにわかには信じられなかったが、ここは多くの被災者が詰めかけた場所に違いなかった。

地震発生時、この5階のロビーで打ち合わせをしていた彼女。バリバリと今まで聞いたこともない音が階下から響いたという。そして津波はホテル2階まで押し寄せたが、上階は被害をまぬがれた。「岩盤が硬くて揺れによる大きな被害はなかったんです。売店の商品一つ落ちませんでした」と話す。ただライフラインは寸断された。宿泊客への対応、スタッフへの指示など即断即決の対応が彼女に突きつけられたという。「もうすべてが『待ったなし』の状況でした」。最もつらかったのは断水が4カ月も続いたことだった。「あそこに行けば避難できる」という情報は地域に伝わり、同ホテルには最大で600人が避難。宿泊客の避難訓練は定期的にしていたが、新たに被災者を受け入れることはまったくの想定外。「もう自然の成り行きでした。人としてできることをやっただけです」と振り返った。

話を聞きながら、そんな思いが現在の「語り部バス」につながっているのだと感じた。実は津波で命を落としたのは海辺よりも海から離れた地区の方が多かったという。「海辺の人はチリ地震の津波の経験があったんです。恐ろしさは親から子へと伝わっていました」。結果として高台への迅速な避難につながった。語り部バスを今も続けている理由の一つは、体験者による「くちづたえ」が時に人の命を救うことさえあるからだった。

震災から10年となった大きな節目の2021年は、コロナ禍という新たな局面にもさらされている。観光業である同ホテルも例外ではない。昨年、予約キャンセルの電話が続いた時期があった。しかし、ある日を境に電話がピタリと鳴らなくなったという。「キャンセルする予約さえなくなりました」。しかし、震災の体験で得たことの一つに「諦めない。知恵を出す」があるという。それはコロナ禍でも生きている。「歩みを止めるつもりはないんです」と話す。みやぎおかみ会の会長として同業者と連携しながら宿泊券の前売りを積極的に進め、大きな成果を上げている。

「千年に一度の災害は、千年に一度の学びの場だったと思う」と話す彼女。その思いはこのコロナ禍にも生きている。

※同ホテルが行っている「震災を風化させないための語り部バス」。震災体験の伝承を目的に震災直後から毎日行っている。これまでに宿泊客ら延べ41万人が参加。防災への取り組みが評価されて第3回ジャパン・ツーリズム・アワード大賞受賞。

- 阿部 憲子さん NORIKO ABE

-

- 南三陸ホテル観洋 女将

- 短期大学ホテル観光学科 1983年卒業

造船という仕事を通して、

気仙沼の力に

少しでもなれたらいいな

と思っています。

大きな揺れに襲われた時、彼は宮城県・気仙沼の実家にいた。引っ越し用の段ボール箱に東京で使う身の回りの物を詰めている最中だった。4月になれば憧れの東京で大学生活が始まるはずだった。しかし現実は違った。

入学式が行われた日本武道館にも、新学期の始まった白山キャンパスにも彼の姿はなかった。その時は岩手県の親戚の家に身を寄せていた。気仙沼の実家は津波で流されていた。引っ越しの段ボール箱はもうどこにもなかった。祖父母と一緒に高台に逃げて一命はとりとめたものの、目の前の現実を受け入れることで精一杯だったと振り返る。

「自分の家が流されていくのをずっと見ていました。18歳の僕にとってそれは衝撃でした」

幸いにも家族は皆無事だったが、失ったものはあまりに大きかった。「もう大学進学はないなって思っていました。それよりも次の食事、明日のこと、友達は生きてるかな、とかそんなことばかり考えていました」

大学教務課から電話が来たのはそんな時だった。当時の職員はこう振り返る。

「私たちが応援するから大学を諦めないでほしい。来られるようなった時で大丈夫だからと彼に伝え続けました」。しかし当初、彼は迷うだけだったという。目の前の状況と自分の将来の狭間で彼の不安はどんどん大きくなっていた。職員との電話の最中に泣き出してしまうこともあった。彼が白山キャンパスに現れたのは、新入生のサークル勧誘も終わり、キャンパスが本来の静けさを取り戻した5月中旬。荷物は手に持ったカバン一つだけだったが、彼は都会の大海原にようやく一人漕ぎ出すことを決めた。生活費は自分で稼がなければならなかった。大学の紹介もあり、学内生協でのアルバイトをすぐに決めた。ワンルームのアパートには布団もなく数日はジャンパーをかぶって寝たという。そんな状況を見かねた職員の間では自分の家に泊まらせようかと心配する者も出たほどだった。だが彼は「避難所のことを思えば一人の空間が持てるだけでも幸せなことだと思った」と振り返った

あれからちょうど10年がたった2021年の5月中旬、僕は彼の案内で気仙沼の海を一緒に見ていた。穏やかな海だった。上京当時の話を聞いていると、当時の彼の姿がまるで波間に心細く揺れ動く小舟に思えて仕方がなかった。

「海を嫌いになったことはないんです。海を見ていると今もなぜか落ち着きます」

彼は現在、気仙沼の造船所で働いている。地元での就職を決めたのは自分も復興の力になりたいという思いが大きかったからという。巨大な船が並ぶ造船所の敷地を一緒に歩きながら、彼は自分が関わった船についていろいろ教えてくれた。誇らしい表情が印象的だった。

「今は造船という仕事を通して、気仙沼の力に少しでもなれたらいいなと思っています」

言葉には自分の人生をしっかり歩んでいる者の力強さがあった。もう彼は少なくとも波間に揺れ動く小舟ではなかった。

- 小松 鐘太さん SHOTA KOMATSU

-

- (株)みらい造船勤務

- 法学部企業法学科 2015年卒業

- 小林 キユウさん KIYU KOBAYASHI

-

- 写真家

- 経済学部経済学科

1990年卒業

1968年長野県茅野市生まれ。90年に東洋大学経済学部卒業、地元新聞社に就職。新聞記者を経て98年より写真家として活動を始める。「トーキョー・オムニバス」など著書多数。ここ15年ほどは料理写真を中心に活動し、下町グルメから三ツ星レストランまで1万数千皿を撮影。またフライパン料理家としての顔も持ち、今春には自身で調理・撮影・文章を手がけたレシピ本「焚き火とフライパン」(山と溪谷社)、「フライパンひとつで作る!」(ナツメ社)を出版した。

インスタグラム @frypan_sara

ホームページ

https://yatsugatake-weekender.localinfo.jp/

学生時代は山岳サークル所属の著者がキャンプのために作ったフライパン料理の本。

本格的なステーキからラーメン、スイーツまで80点を掲載。焚き火を愛してやまないキャンパーに贈る一冊。

2021年6月5日刊行

地域が変わり続ける

力を持つこと。

石巻地域の今を

明日につなげる

仕組みをつくる。

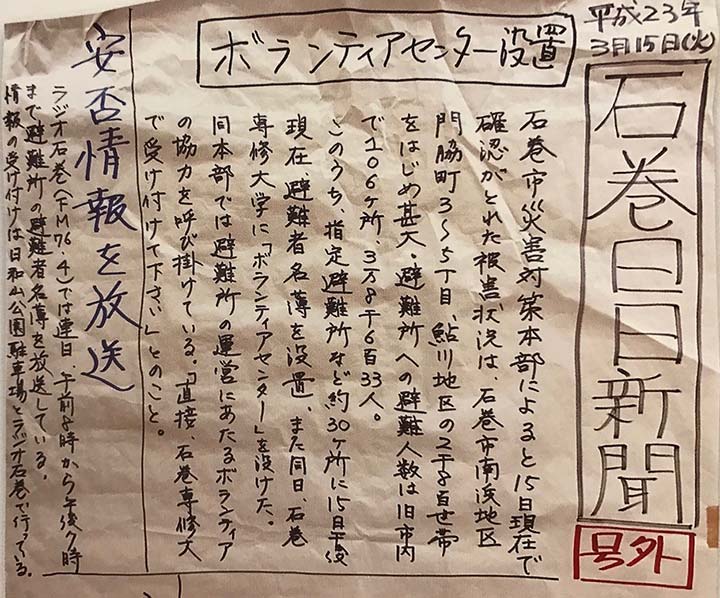

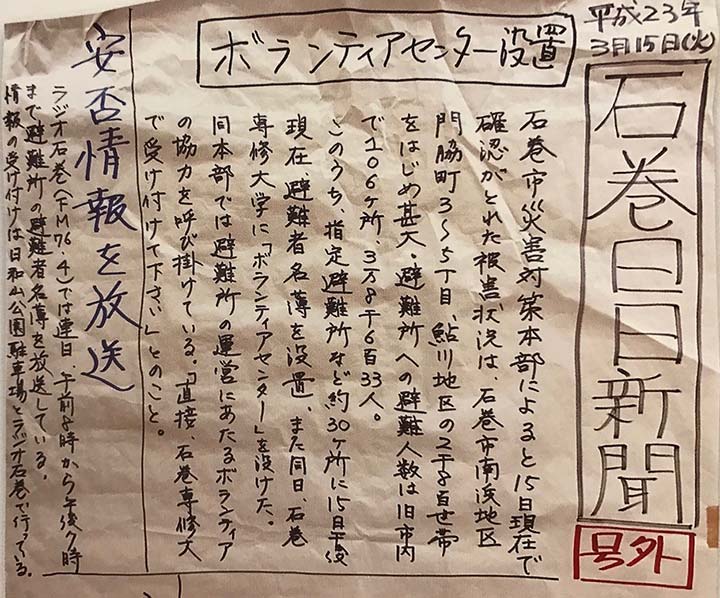

東洋大学卒業後、自動車会社に入社。初年度で優秀営業賞を受賞し、わずか1年で起業しました。全国展開後は、海外にも拠点を置いていましたが、ニューヨークで同時多発テロに遭遇。撤退を余儀なくされたと同時に、人生の目標をグローバルからローカルへ、利益追求の世界から、地域活性という未来に貢献する仕事へと転換しました。48歳の時です。宮城県女川町で、サッカークラブのコバルトーレ女川を立ち上げたのち、石巻市にある石巻日日新聞の誘いを受け、財務担当役員として就任。再建して社長に就任し「さぁこれから」という矢先に東日本大震災が起こりました。町が津波で流され、混乱を極める中、通信社の役割は情報発信であるという原点に立ち返り手書きの壁新聞をつくり、避難所に掲出。客観的な事実や救助隊情報などの希望の出る内容を、お年寄でも読めるよう大きな文字で書きました。大きな感謝をいただき、図らずも“地域の情報をつなぐ”という新聞社の存在価値を再確認した出来事でした。私の考える地域活性とは、地域をつなぐ方法を考え、それを継続できる仕組みにすること。コバルトーレ女川の運営も、シーパルピア女川を中心とした女川駅周辺の再建も、すべてはその一環。故郷に自ら積極的に関わり、活気と愛着を持ち続けられるような状態こそが最終目標です。そのためには現状に満足せず、インパクトを発信し続ける必要があります。震災から10年が経ち、少しずつ「日常」が戻ってきています。決して悪いことではないのですが、せっかく起こったムーブメントが停滞し、かつての発信力のない町に戻る可能性も否定できません。企業の栄枯盛衰を感じてきた身としては、変わらない日常は衰退の入り口。私がいなくても地域の人々が現状に満足せず、石巻地域が活発に自走し続ける仕組みをつくることが今の課題です。

-

近江 弘一さん

KOICHI OHMI

-

株式会社石巻日日新聞社 代表取締役社長

株式会社コバルトーレ 代表取締役社長

社会学部社会学科 1981年卒業

力を持つこと。

石巻地域の今を

明日につなげる

仕組みをつくる。

東洋大学卒業後、自動車会社に入社。初年度で優秀営業賞を受賞し、わずか1年で起業しました。全国展開後は、海外にも拠点を置いていましたが、ニューヨークで同時多発テロに遭遇。撤退を余儀なくされたと同時に、人生の目標をグローバルからローカルへ、利益追求の世界から、地域活性という未来に貢献する仕事へと転換しました。48歳の時です。宮城県女川町で、サッカークラブのコバルトーレ女川を立ち上げたのち、石巻市にある石巻日日新聞の誘いを受け、財務担当役員として就任。再建して社長に就任し「さぁこれから」という矢先に東日本大震災が起こりました。町が津波で流され、混乱を極める中、通信社の役割は情報発信であるという原点に立ち返り手書きの壁新聞をつくり、避難所に掲出。客観的な事実や救助隊情報などの希望の出る内容を、お年寄でも読めるよう大きな文字で書きました。大きな感謝をいただき、図らずも“地域の情報をつなぐ”という新聞社の存在価値を再確認した出来事でした。私の考える地域活性とは、地域をつなぐ方法を考え、それを継続できる仕組みにすること。コバルトーレ女川の運営も、シーパルピア女川を中心とした女川駅周辺の再建も、すべてはその一環。故郷に自ら積極的に関わり、活気と愛着を持ち続けられるような状態こそが最終目標です。そのためには現状に満足せず、インパクトを発信し続ける必要があります。震災から10年が経ち、少しずつ「日常」が戻ってきています。決して悪いことではないのですが、せっかく起こったムーブメントが停滞し、かつての発信力のない町に戻る可能性も否定できません。企業の栄枯盛衰を感じてきた身としては、変わらない日常は衰退の入り口。私がいなくても地域の人々が現状に満足せず、石巻地域が活発に自走し続ける仕組みをつくることが今の課題です。

- 近江 弘一さん KOICHI OHMI

-

株式会社石巻日日新聞社 代表取締役社長

株式会社コバルトーレ 代表取締役社長

社会学部社会学科 1981年卒業

東日本大震災と東洋大学。

これまでと、これからと。

発生から10年。東洋大学では経済的な支援や、大学の「知」をいかした対策チームを発足し、専門性に基づく支援活動を行ってきました。また多くの学生やゼミ、学生団体が清掃活動などのボランティア活動をしてくれました。私自身は児童福祉を専門にしており、被災した子ども支援に取り組むNPO・NGOをまとめる「東日本大震災子ども支援ネットワーク」を立ち上げるなど様々な活動を続けています。岩手県では中高生のための自習室「山田町ゾンタハウス」の設立・運営、福島県ではひとり親家庭の子どもたちを本学のセミナーハウスに招く「サマーレスパイトデイズ」を実施。子どもたちが本学の学生と触れ合い、心を開いてくれる様子は印象深いものでした。

あの日、東北で被災した学生や子どもたちは、いま全国各地で新たな暮らしを歩み始めています。あなたの身近な人たちにもいるかもしれないし、まだ苦しみを抱えているかもしれない。もし、そうした人に会った時は「つらい記憶だから触れないでおこう」と思わず、そっと寄り添ってあげてほしいと願います。日本は自然災害の多い国。自分自身が被災する可能性もあります。そうした時、誰かに寄り添った経験は、自分自身を強く保つことにも活かされるでしょう。

- 森田 明美 AKEMI MORITAE

-

- 社会学部 社会福祉学科 教授

- 社会貢献センター長

- 東洋大学大学院 社会学研究科 1978年修了