For Alumni 鼎談 東洋大学のリカレント教育 東洋大学 学長 矢口 悦子×神奈川県三浦市理事兼市長室長 徳江 卓×りんかく株式会社代表取締役 唐松 奈津子

鼎談 東洋大学のリカレント教育

歴史ある本学のリカレント教育。

豊富な社会人経験がありながら公民連携(PPP)を学び広く活躍する二人の修了生と矢口悦子学長の鼎談が実現しました。

PPPの定義(東洋大学)

公共サービスの提供や地域経済の再生など何らかの政策目的を持つ事業が実施されるにあたって、官(地方自治体、国、公的機関等)と民(民間企業、NPO、市民等)が目的決定、施設建設・所有、事業運営、資金調達など何らかの役割を分担して行うこと。その際、(1)リスクとリターンの設計、(2)契約によるガバナンスの2つの原則が用いられていること。

修了生 唐松 奈津子

株式会社リクルートを経て2008年に起業。りんかく株式会社代表取締役。2020年3月、東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻修士課程修了。修了後は自治体の有識者委員を歴任、数々のPPPメディアで執筆するなど幅広く活動している。

修了生 徳江 卓

神奈川県三浦市理事兼市長室長。2015年3月、東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻修士課程修了。三浦市発祥の「海業」を振興するプロジェクトをはじめ、廃校後の中学校活用プロジェクトなど、修了後に数々のプロジェクトを手掛ける。

東洋大学 学長 矢口 悦子

文学部教授。博士(人文科学)。1986年3月、お茶の水女子大学大学院人間文化研究科(博士課程)単位取得満期退学。2003年4月、東洋大学文学部教授として着任。2020年4月より学長に就任。社会教育学・生涯学習論を専門分野とする。

仕事に大いに活かされる修士論文の執筆

矢口 お二人が本学大学院の公民連携専攻で学ぶことになった経緯を教えてください。

唐松 2008年に起業してから社会課題の解決につながる、特に地元である佐賀県に貢献できる事業を検討していました。会社員時代の上司が九州在住ということもあり相談したところ、偶然にもご本人が東洋大学の公民連携専攻修了生だったこともあり、入学を薦められたことがきっかけです。他大学との比較も行いましたが、実践的なプログラムやプロジェクト事例が多かったこと、そして修了後も研究活動に携わることができるリサーチパートナー制度に魅力を感じて入学を決めました。

徳江 私は実務的な話になりますが、三浦市の広大な埋め立て地を有効活用すべく、東洋大学に事業化可能調査を依頼したことに始まります。そこでご提案いただいたのが、米国のサンディ・スプリングス市を例とした包括民間委託の手法です。当時、行政改革担当であった私は、解決手段として十分な可能性を感じ、東洋大学でPPPを学ぶことを決意しました。当初は一個人として入学するつもりでしたが、市長から業務の一環として送り出された形になります。

矢口 学ぶということは個人のためだけではなく、自治体にとっても意味があるという判断ですね。ご自身のやる気にもつながりますし、学ぶチャンスをつかめる時代になったことは、とても喜ばしい限りです。2年間の学びはお仕事にどのような影響を与えましたか。

徳江 学びの中で感じたのは行政改革の限界です。業務委託することで経費削減しても、それをうまく活かしきれていない。市の将来を見据えて、もっと民間のアイデアや財力を活用すべきだと考えるようになりました。市長にも新たな組織づくりを提言し、2年後には民間事業者募集ができるまでになりました。その後、三浦市は国内初となるフルコンセッションの下水道事業を実現しましたが、現在も複数のプロジェクトが動いています。その礎となったのが、東洋大学での学びだと思っています。

唐松 私は入学前、地元の空き家を有効活用する事業を検討していましたが、学びを通して収益化の難しさを知りました。そこで編集やデザインといった前職の主業などを活かし何か別の形で地元に貢献できないかと考えたときに、院生として修士論文を執筆するのであれば、まずは書く力を身につけようと思ったのです。おかげさまで公民連携関連の仕事でメディアに執筆できるようになり、佐賀県の記事も発信できるようになりました。仕事の幅が広がりましたね。

矢口 世の中に発信する記事や報告書など、さまざまな執筆に携わられた上で、修士論文を執筆された経験はいかがでしたか。

唐松 仮説を立ててエビデンスを収集し、検証していく。そのプロセス自体が、それ以前に経験していたものとは大きく異なっていました。修士論文を執筆してからは、一つひとつの記事をロジカルに組み立てられていると思います。

徳江 私の場合は、業務を実装する過程で修士論文の執筆を進めました。最終的には事業者が集まらず頓挫しましたが、修士論文を執筆する際に用いる仮説を立てて検証していく論理的思考の手法は、プロジェクトを組み立てる上で大いに役立っています。

PPPの手法を用いて地域や社会の課題解決へ

矢口 現在の取り組み、今後の展望について教えてください。

唐松 リサーチパートナーという肩書きを頂いたことで取引先からの信頼度が高まり、プロジェクトを主導する専門家としての仕事が増えました。中でも、修士論文のテーマであった「母子シェアハウス」の問題は、もはや私のライフワークとなっています。現在、「NPO 法人全国ひとり親居住支援機構」の相談役を務めていますが、事業者や国、自治体に提言を行っている段階です。まだ解決には程遠いのが実情ですが、東洋大学で学んだPPPの手法を用いて、今後もこの社会課題に向き合っていきます。

徳江 私が主に取り組んでいるのは「海業プロジェクト」です。「海業」とは40年前に当時の市長が作った造語ですが、2016年に用地利活用プロジェクトで事業者募集を行う際、プロジェクトの目的として「海業振興を目指す」という言葉を加えました。以降、「海業プロジェクト」は各所から注目を集めるようになり、三浦市と似た状況の自治体から相談を受けるケースも増えています。現在も海業振興を目指し、さまざまな施策を行っていますが、企業誘致する上で大切にしているのは、ここで起業したいと思っていただくこと。最初から制限を設けることなく、民間の自由な発想を大切にして事業化を支援しています。もちろん、誘致して終わりではなく事業拡大につながるサポートも必要です。こうした企業側の目線に立った考え方は東洋大学での学びが活かされていますね。

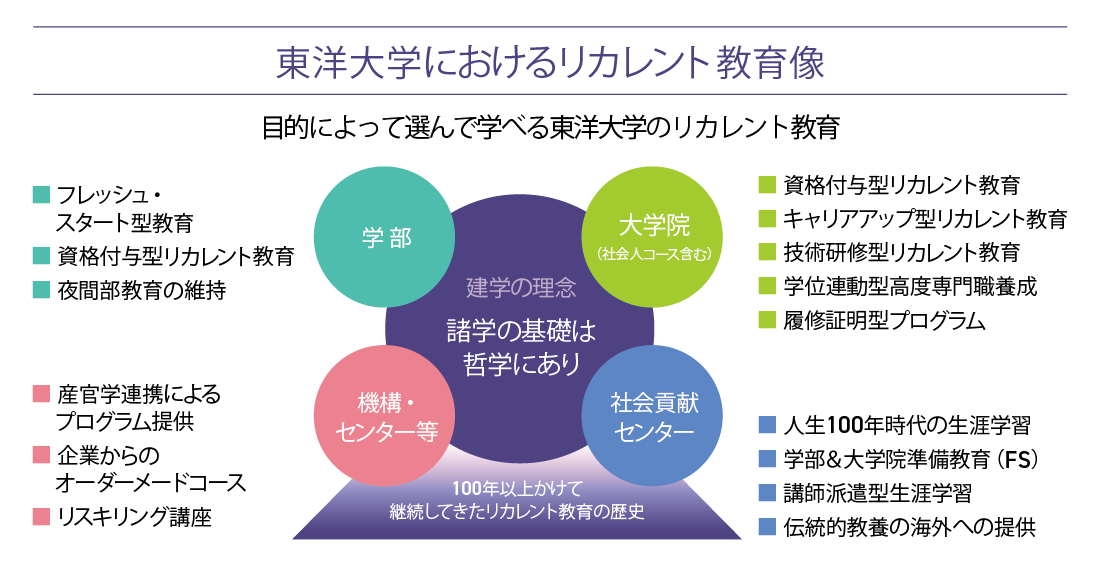

矢口 本学のリカレント教育は、単なる学び直しや再訓練といった意味合いにとどまらず、大学院でのアカデミックな学びを通じて、より一層ありたい姿に近づいていただくことを目指しています。また、日々取り組んでおられることがより豊かになるような学びの場をお届けできればと考えています。お二人が本学のリカレント教育のあり方を体現してくださっていることを、非常にうれしく思います。

徳江 有難うございます。履修前は自治体の枠組みの中で物事を考えていましたが、学びを通して俯瞰的に物事を捉えられるようになったと実感しています。学びを活かして実践することはもちろん、これからもリサーチパートナーとして研究を続けていきたいですね。

唐松 リカレント教育は、特に30?40代の方にとってその後の大きな力になると思います。子育て中の方であっても、必要なときに学べる環境や制度がさらに充実するといいですね。

矢口 子育てや介護など、個々にさまざまな事情があると思いますので、誰もが学び続けられる制度設計には、これからも積極的に取り組みたいと思います。卒業生の皆さんにおいては、「学ぶこと」が必要なときは、ぜひ本学に戻ってきていただきたいですね。