About Toyo University 創立者・井上円了について

創立者・井上円了が目指したもの

―世界の中の日本と日本人を見つめて―

東洋大学の創立者・井上円了は、1858(安政5)年に新潟県長岡市浦の慈光寺に生れました。10歳の時に明治維新(1868年)を体験して、その年から漢学を学び、つぎに旧長岡洋学校(現在の新潟県立長岡高等学校)で洋学などを学びました。その後、京都の東本願寺(真宗大谷派)で給費生に選ばれて、創立間もない東京大学に入学しました。 ここで、ギリシャを発祥の地とする「哲学」と出会い、「真理は哲学にある」ことを確信しました。

幕末から明治にかけて、日本が「世界」と出会い、急速な欧化主義に流されていく中で、井上円了は、日本人のよりどころを取り戻すには「哲学」による「ものの見方・考え方」を、人々の中に育てていくことが不可欠であると考え、29歳の若さで東洋大学の前身となる「哲学館」を創立します。

その創立趣意書には「余資なく、優暇なき者に教育を開放する」とあり、哲学館に通えない遠隔地の人々のために「館外員制度」を設けて今日の通信教育の形で全国にその門戸を広げ、さらに現在の公開講座にあたる「日曜講義」も実施しています。

さらに多くの人々への教育の場を求めて、地方のすみずみにまで自ら出向いて講義をする「全国巡講」の旅に出ます。仏教思想の中に数千年の歴史をもつ「東洋の哲学」があることを発見した井上円了は、それを体系化し、すべての日本人に伝えることに情熱を注ぎ続けた生涯を送ります。

Youtubeを見る

Web Bookを見る

32ページ/2020年3月発行

哲学への目覚め

井上円了は現在の新潟県長岡市で真宗大谷派慈光寺の長男として生まれました。10歳で漢学を学び、13歳で得度、16歳から洋学を学び、英語の原書でパーレーの万国史、ミッチェルの大地理書、クワケンスの米国史、マルカムの英国史などを学んでいます。

19歳で、全国から選抜された英学科生として京都東本願寺の教師教校に入学。翌年、東本願寺の留学生として東京大学予備門に入学。3年間の在籍の後、23歳で東京大学文学部哲学科にただ一人の1期生として入学しました。

東京大学では、幼少の頃から身近にあった「仏教」を西洋哲学の目で見直し、そこに「東洋の哲学」が脈々と流れていることを発見しました。東大在学中から独自の宗教論、哲学論を隔日刊の『明教新誌』に2年間連載。これを『真理金針』3分冊、『仏教活論序論』として刊行。いずれも当時のベストセラーとなり、仏教界、思想界、キリスト教界などで一躍その名を知られるようになりました。

また東大卒業の前年に自ら「哲学会」を組織し、『哲学会雑誌』を創刊。その中で「哲学は思想の法則・事物の原理を究明する学である。そのため、思想の及ぶところ、事物の存するところ、一つとして哲学に関係しないものはない」「諸学の基礎は哲学にあり」とし、「哲学の研究・普及が国家・社会の文明を発展させるために不可欠」であること、さらに「西洋哲学の研究に加えて、東洋哲学の研究が必要」であることを主張しています。

東大卒業後は、かねてより考えていた理想の学校を開設することを公言し、一方、著作活動にも入り哲学・仏教の理論追究を続けます。

東京大学にて(後列左から2番目が円了)

東京大学にて(後列左から2番目が円了)

(画像拡大)

哲学館の創立 ―哲学館大学から私立東洋大学へ―

公言していた学校開設を東大卒業後わずか2年で実現します。私立「哲学館」は現在の文京区湯島にある麟祥院の施設を借りて創立されました。16歳以上の男子を対象に普通科1年、高等科2年、定員50名、授業料月額1円で哲学、心理学、社会学など西洋の諸学の科目を開講しています。

創立半年後に『哲学館講義録』を出版。これをテキストとして自宅で学習できる「館外員制度」に着手。館外員は全国各地から応募があり、翌年には1831名にのぼりました。現在の通信教育は、この制度を継承しています。

井上円了は生涯で3度の長期海外視察に出ています。その第1回目が「哲学館」創立の翌、1888(明治21)年欧米諸国の視察に出発します。1年を超える海外視察の中で、日本人、日本国としての独自の位置を探り、帰国後「哲学館を大学に発展させる」計画を表明しています。

この計画を知った勝海舟は、36歳差の若き教育者を77歳で亡くなるまで支援し続けました。

そして「哲学館」創立から2年後、建設中の新校舎が暴風雨で倒壊、さらに後年、類焼により校舎全焼と、度重なる災難を越えて、現在の東洋大学白山キャンパスの地に校舎を再建し移転しました。1904(明治37)年、専門学校令による「私立哲学館大学」として再出発。2年後の1906(明治39)年に「私立東洋大学」と名称変更します。この名称には「東洋」に独自の哲学の大学を作ろうとした井上円了の強い意志が表れています。

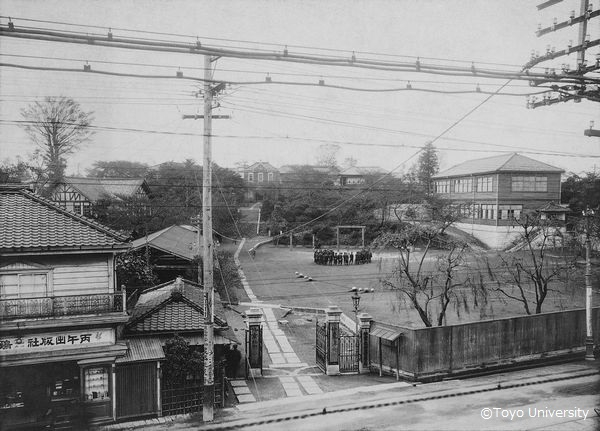

東洋大学・京北中学全景(大正中期)

東洋大学・京北中学全景(大正中期)

(画像拡大)

社会教育への挑戦 ―「全国巡講」の旅へ―

「私立東洋大学」に名称変更した1906(明治39)年、井上円了が設立した学校は、大学・中学・幼稚園と発展していましたが、突然すべての学校から一切身を引いてしまいます。そして3度目の全国巡回講演の旅に出ます。「哲学館」創立から19年、井上円了48歳の時でした。

この「全国巡講」は、2回目の海外視察で訪れたイギリス各地の大学教育、社会教育に触発され、「言論の自由」「人格の尊重」「社会道徳」を軸に組み立てられたもので、社会教育や生涯学習の広範な普及を目指したものでした。

この巡講では、午前中に移動、午後に講演、そして夜は揮毫と過酷な毎日で、講演会は仏教関係者や行政・教育関係者が主催し、寺院や小学校で行われました。

明治の官尊民卑の時代に、日本人の精神の向上を目指し、無位無官で人々に哲学を説く学問のあり方を、井上円了は自ら「田学」と称しています。生活の中での学問「田学」があらゆる人々が好む「田楽」に通じることを一般民衆に説くこの旅は、大連(旧満州)で客死するまで続きます。

演題は40題におよび、勅語、修身、哲学、宗教、教育、実業、迷信、妖怪、西洋の実情、海外移民の近況など多岐にわたり、全国5291回の講演で130万人以上の人々が井上円了の哲学を基礎に置いた「ものの見方・考え方」に触れています。

山口県豊田前村 長福寺庭園にて(大正5年10月)

山口県豊田前村 長福寺庭園にて(大正5年10月)

(画像拡大)

市井の哲人 井上円了の「田学」

井上円了は1890(明治23)年、「哲学」による日本人の「ものの見方・考え方」を全国各地で講演する「全国巡講」を始めました。そして1906(明治39)年、自ら創立したすべての学校から身を引いて、また「全国巡講」の旅に身を投じます。その旅は大連(旧満州)で講演中に倒れ、61歳で永眠するまで、国内だけで全国60市2198町村2831か所5291回にのぼっています。この写真は、井上円了が逝去するまで巡講をともにした愛用の鞄です。この中に記録用の冊子、筆と硯、水筒など身のまわりの最小限の品々を入れて全国をまわった、井上円了の熱い思いを今に伝えています。井上円了の訃報は米国のAP通信によって世界に配信され、ニューヨークタイムズは井上円了の逝去を悼む記事を掲載しています。そこには「井上円了博士 著名な日本の心理学者 満州(大連)に死す」とあり、「仏教哲学者である円了は、東京の哲学館の創立者」として紹介されています。この記事は井上円了が生涯をかけて訴えたものに世界も注目していたことを教えてくれています。

井上円了 略年譜(新暦)

| 年 | 月 | 出来事 | 年齢 | 社会情勢 |

|---|---|---|---|---|

| 1858(安政5) | 3月 | 越後国(新潟県)、真宗大谷派慈光寺の長男として誕生 | 0歳 | 6月、日米修好通商条約調印 9月、安政の大獄が始まる |

| 1868(慶応4) | 3月 | 石黒忠悳の漢学塾に学ぶ | 10歳 | 1月、戊辰戦争 9月、明治改元 |

| 1871(明治4) | 4月 | 東本願寺にて得度 | 13歳 | 4月、郵便制度開始 7月、廃藩置県 |

| 1874(明治7) | 5月 | 新潟学校第一分校(旧長岡洋学校)に入学 | 16歳 | |

| 1877(明治10) | 9月 | 京都・東本願寺の教師教校英学科に入学 | 19歳 | 2月~10月、西南戦争 |

| 1878(明治11) |

4月 | 東本願寺留学生として上京 | 20歳 |

|

| 9月 | 東大予備門入学 | |||

| 1881(明治14) | 9月 | 東京大学文学部哲学科に入学 | 23歳 | |

| 1884(明治17) | 1月 | 哲学会を創立 | 25歳 | |

| 1885(明治18) | 7月 | 東京大学文学部哲学科を卒業 | 27歳 | 12月、内閣制度発足 |

| 10月 | 哲学祭(現在の哲学堂祭)を開催 | |||

| 1887(明治20) | 1月 | 「哲学書院」を設立 | 28歳 | |

| 2月 | 『哲学会雑誌』を創刊 | |||

| 9月 | 哲学館(東洋大学の前身)を創立(麟祥院境内の建物一棟を借りて開校) | 29歳 | ||

| 1888(明治21) | 1月 | 「哲学館講義録」創刊、通信教育開始 | ||

| 6月 | 第1回海外視察に出発(1889年6月帰国) | 30歳 | 4月、市制・町村制公布 | |

| 1889(明治22) | 9月 | 台風により新築中の哲学館校舎倒壊 | 31歳 | 1月、徴兵令大改正(免役条項の大幅撤廃) |

| 11月 | 哲学館を本郷区駒込蓬莱町(現在の文京区向丘)に移転 | |||

| 1890(明治23) | 11月 | 哲学館専門科設立の基金募集のため第1回全国巡回講演を開始(1893年2月まで継続) | 32歳 |

7月、第1回衆議院議員総選挙 |

| 1893(明治26) | 11月 | 「妖怪研究会」を創立 | 35歳 | |

| 1894(明治27) | 8月 | 36歳 | 日清戦争勃発(~1895年) | |

| 1896(明治29) |

3月 | 第2回全国巡回講演を開始(1902年9月まで継続) | 38歳 | 4月、第1回近代オリンピック競技開催 |

| 6月 | 「仏教哲学系統論」より文学博士の学位を受ける | |||

| 1896(明治29) | 12月 | 哲学館校舎全焼 | ||

| 1897(明治30) | 7月 | 哲学館を原町(現在の白山キャンパス)に移転 | 39歳 | |

| 1899(明治32) |

2月 | 京北中学校を創立、開校式を挙行 | 40歳 | |

| 7月 | 教員免許無試験検定の認可を受ける | 41歳 | ||

| 1900(明治33) | 4月 | 文部省から修身教科書調査委員を委嘱される | 42歳 | |

| 1901(明治34) | 10月 | 内閣から高等教育会議議員を委嘱される | 43歳 | |

| 1902(明治35) | 11月 | 第2回海外視察に出発(1903年7月帰国) | 44歳 | 1月、日英同盟協約調印 |

| 12月 | 哲学館事件発生(文部省から中等教員無試験検定の特典を剥奪される) | |||

| 1903(明治36) | 10月 | 私立哲学館大学に改称 | 45歳 | 3月、専門学校令を公布 |

| 1904(明治37) | 1月 | 第3回全国巡回講演を開始(1905年9月まで継続) | 2月、日露戦争勃発(~1905年9月) | |

| 4月 | 「専門学校令」による哲学館大学の学長に就任 | 46歳 | ||

| 哲学堂(現在の東京都中野区哲学堂公園)開堂式を挙行 | ||||

| 1905(明治38) | 5月 | 京北幼稚園の開園式を挙行 | 47歳 | |

| 1906(明治39) |

1月 | 哲学館大学学長・京北中学校校長を辞任 | ||

| 4月 | 修身教会運動のため全国巡回講演を開始(1919年6月まで継続) |

|

||

| 6月 | 私立東洋大学に改称 | |||

| 7月 | 財団法人私立東洋大学の設立が認可 | |||

| 1907(明治40) | 5月 | 中等教員無試験検定の取扱が再認可 | 49歳 | |

| 1911(明治44) | 4月 | 第3回海外視察に出発(1912年1月帰国) | 53歳 | 10月、辛亥革命 |

| 1912(大正元) | 8月 | 修身教会を国民道徳普及会に改称 | 54歳 | |

| 1914(大正3) | 4月 | 56歳 | 第1次世界大戦勃発(~1918年) | |

| 1916(大正5) | 4月 | 男子の専門学校として初の女子の入学を許可 | 58歳 | |

| 1919(大正8) | 6月 | 中国大連で講演中に倒れ逝去(訃報はAP通信で配信され、7月18日付のニューヨークタイムズ紙に掲載) | 61歳 | 5月、五四運動 |