【SDGs NewsLetter】食品ロス問題の本質とは? 食料経済学から考える解決への道筋

SDGs NewsLetter

SDGs

NewsLetter

vol.15

東洋大学は“知の拠点”として

地球社会の未来へ貢献します

2022.12.23発行

食品ロス問題の本質とは?

食料経済学から考える解決への道筋

世界的に食料不足や飢餓が深刻化し、日本でも子どもの貧困や栄養不足が問題視される中、食品ロス削減に向けた動きが活発化しています。そこで表層的なアプローチにとどまらず、社会全体の抜本的な方向転換を実現するにはどうすればいいのでしょうか。「食料経済学」を専門とする食環境科学部食環境科学科の児玉剛史准教授がその現状や解決に向けた道筋について解説します。

summary

- 消費者は日々の買い物を通して、自覚なく大量生産・大量廃棄のサイクルに加担している

- 食品ロスの大幅な削減には、消費者が正しい情報に基づいて選択・行動し、企業を動かすことが重要

- 環境負荷の少ない消費のために、食品の生産過程で生じる温室効果ガスにも目を向けるべき

消費者が気付きにくい「食品ロス」のサイクル

食料不足や日本における食品ロスの現状について教えてください。

世界の飢餓人口は8億人超に及びますが、実は食べ物の総量自体は不足していません。穀物だけを見ても、世界中の人々が十分に食べていける量が生産されています。しかし、「分配」がうまく機能していないため、国や個人によって必要な食料が手に入らない状況が生じているのです。なかには自分で作っているのに食べることができない人もいて、単純に解決できない問題です。こうした食の不均衡の是正を目指す上で、食品ロスの削減は重要です。

そもそも食品ロスとは、全ての食品廃棄物のうち「食べられるにもかかわらず廃棄されたもの」を指し、農林水産省によると 2020 年度の国内の推計値は約 522 万トン。世界の国々と比較しても、日本は多い方だと言われています。

日本で相当量の食品ロスが発生している原因はどこにあるのでしょうか。

大手スーパーやチェーン店のなかには、安く提供するために大量に仕入れ、その結果大量に売れ残りを廃棄してしまうこともあります。しかし、消費者がこの事実を認識せずに買い物を続けることがさらなる店舗数や規模拡大を促すことになり、結果として廃棄の増加につながってしまうのです。急速な経済発展の裏でこのサイクルが加速したことが、日本における食品ロスの要因の一つだと考えています。消費者からすると、自分の目の前で食品が廃棄されているわけではありません。だからこそ、気付きにくい形で進行し、大量生産・大量廃棄を前提とした社会が構築されてしまったのです。

食品ロス対策の一環として、廃棄する食品を肥料や飼料にリサイクルする活動も広がっています。しかし、国際連合食糧農業機関(FAO)が定める食品ロスの定義には「食用目的でつくられた食料を食用以外に利用する」ことも含まれ、肥料化・飼料化も有効利用ではありますが、食品ロスだと見なされます。厳しい基準ですが、あくまで食べられる食品を食べられない人に届けることが目的ですし、そもそも食品の製造過程、リサイクルする過程でもエネルギーを使っているため、食品のリサイクルを過度に推進してしまうと、「廃棄を減らす」という本来の目的から外れるのも事実です。

環境にやさしい消費を促す「情報発信」を

構造的な問題が大きい中で、食品ロス削減を実現するのは容易ではないように思えます。

それは、やはり社会が経済の論理で動いているからです。目指すべき食品ロスのない「正しい世界」とは別に、現実には「経済の世界」があります。「経済の世界」では経済合理性が最優先なので、利益を最大化するには食品ロスが一定量出ても仕方がないと判断されます。企業が「利益が出れば正義」という方針を貫く限り、「正しい世界」に近付くのは難しいでしょう。この状況を打開するには、消費者自身が正確な情報に基づいて選択・行動し、「経済の世界」の物差しで動く企業を変えていく必要があります。例えば、消費者が各スーパーの食品廃棄量を知った上で店舗を選ぶようになれば、企業も廃棄減に取り組まざるをえなくなります。一人ひとりがエビデンスに基づく意思決定を行い、行動で示すことで、抜本的・構造的な改革につなげていくのです。もちろん、そのためには企業側が積極的に情報を開示し、我々専門家が納得性のある情報を正しく発信しなければなりません。

専門家として消費者に正しい情報を発信するために、どのような研究に取り組んでおられますか。

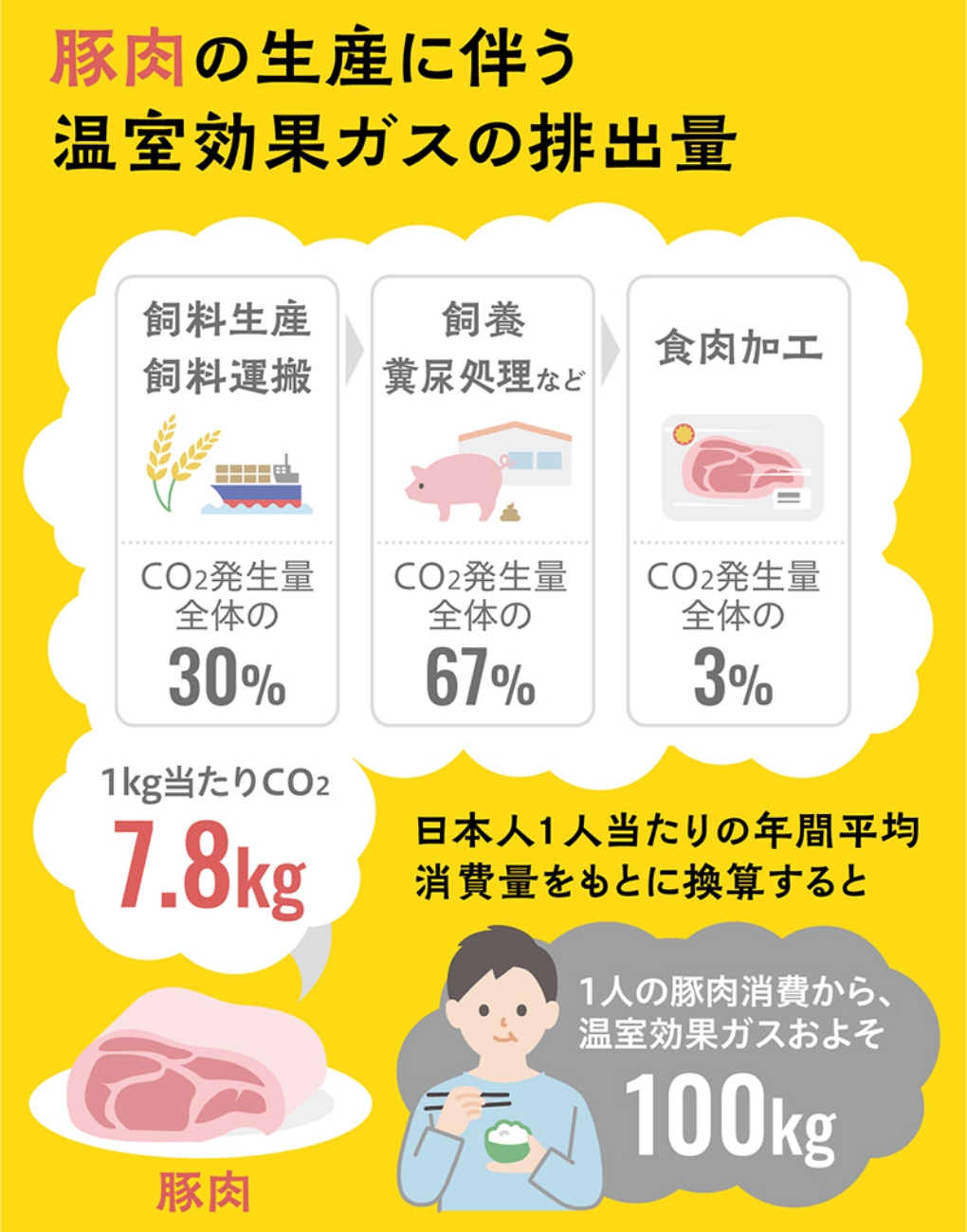

現在進めているのは、「肉の生産に伴う温室効果ガスの排出量」の周知による消費行動の変化に関する研究です。見過ごされがちですが、食品の生産や加工、流通過程では多くの化石燃料が使われ、温室効果ガスが大量に排出されています。例えば、豚肉1kgあたり7.8kgのCO2が発生し、個人の年間消費量で換算すると、一人につき約100kgのCO2を排出している計算になります。「豚肉を食べる」だけでこれだけ環境に負荷を与え、かつ食べずに廃棄すると、その分資源やエネルギーが無駄になってしまうのです。その一方でイノシシ肉などの天然のジビエ、天然の海産物の場合は、餌の運搬や管理に燃料は不要で、生産におけるCO2の発生量は限りなくゼロに近付きます。こうした情報をうまく提示すれば、「たまには豚肉を控えて、ジビエを選ぼう」という人も増えるかもしれません。今後、消費者を対象にアンケート調査を行い、「肉の種類ごとの温室効果ガス排出量を知ることで選ぶ食材が変わる」という回答結果が多数得られれば、研究成果として社会に発信したいと考えています。

消費者としては、このように食材の生産・加工・流通時点でどれほどCO2が排出されているかを理解することで、特定の食材をたまには控える、環境に配慮した食品を選んで購入するなど、消費行動の選択肢を増やすことができ、地球にやさしい消費を促進できるのではないかと考えています。企業は「情報開示」を、専門家は「情報発信」を。そして、個々の消費者が社会をつくる消費者としての意識で、少しの我慢と「適切な選択」をすることで、食品ロスのない「正しい世界」への道は開けると思います。

児玉 剛史(こだま よしふみ)

東洋大学 食環境科学部食環境科学科 准教授/博士(農学)

専門分野:食料経済学

研究キーワード:食料、栄養、経済学

著書・論文等:栄養素から見た野菜の生産性の季節変動[農業経営研究]、日本型食生活の形成と定着に関する共和分分析[農業経済研究]