Research アジア文化研究所

About

中国・韓国・東南アジア・中東の文化の諸相を

各分野の専門家が学際的に研究しています。

研究所概要

- 目的

-

アジア及び隣接する地域の文化に関する基礎的かつ総合的な研究及び調査を通じて、アジア地域の文化構造の学術的解明に貢献する。

- 理念

-

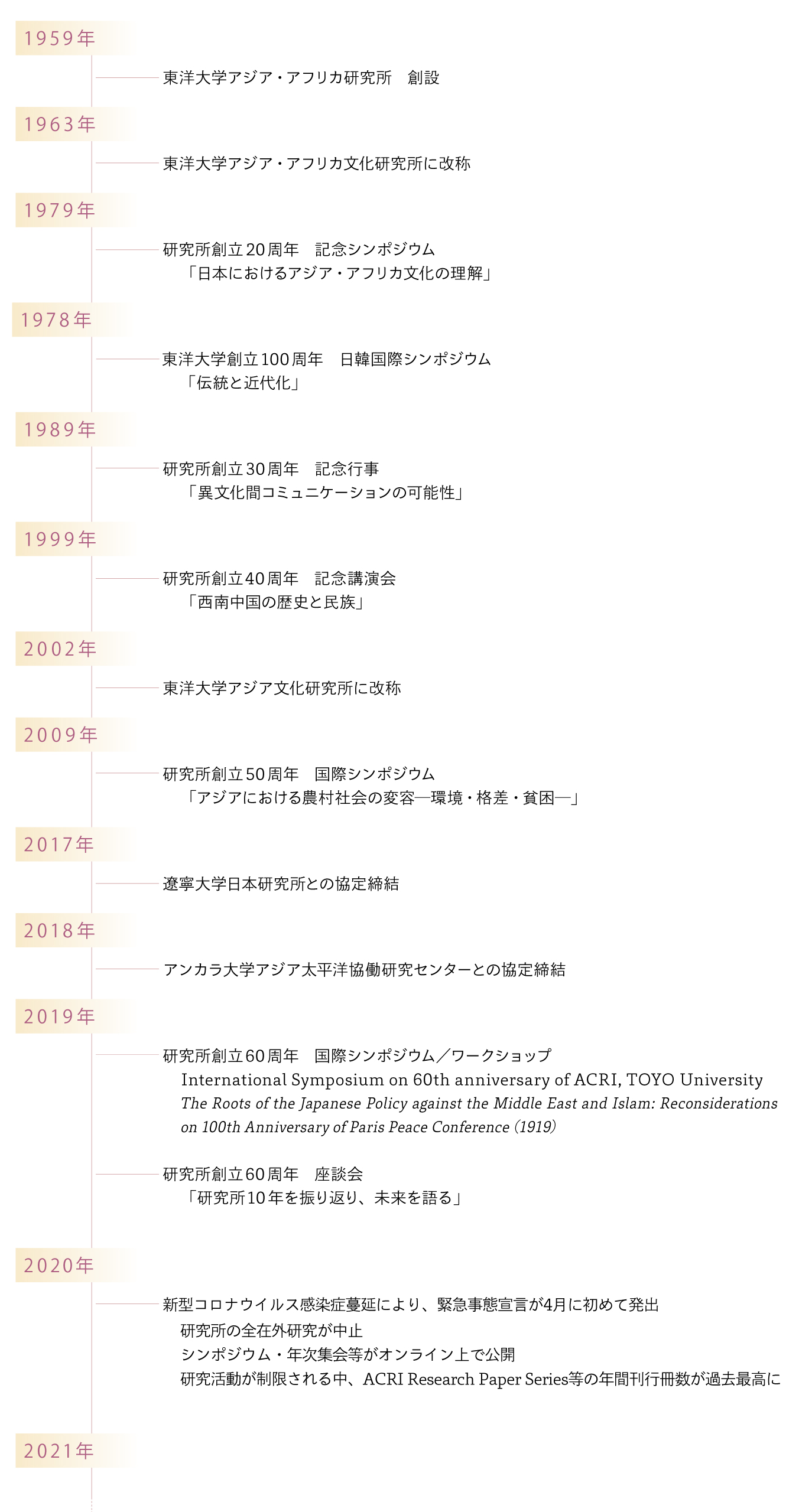

東洋大学アジア文化研究所は、1959(昭和34)年に、創設されたアジア・アフリカ研究所から始まる。その後、1962(昭和37)年に「アジア・アフリカ地域の文化の諸相について、基礎的かつ総合的な研究調査を行い、その成果を発表し、これらの地域との友好、親善をはかり、相互の繁栄に寄与することを目的」とした。

1963(昭和38)年には、東洋大学アジア・アフリカ文化研究所と改称し、研究所の礎となる体制を築き、1999(平成11)年には創立40周年を迎えた。2002(平成14)年には、本学の研究所改革に伴い、東洋大学アジア文化研究所と改めたが、当初の理念を引き継ぎアジア・アフリカ地域相互間の文化交流をはかり、今日では研究員50余名・客員研究員80名を擁するに至っている。

当研究所は、東アジアとりわけ中国・韓国をはじめ、東南アジアおよび西アジア各国を研究対象とし、本学におけるアジア研究の中核的な役割を担ってきた。この間、当研究所の研究成果の一端は、毎年発行する『研究年報』をはじめ、『研究叢刊』などとして公表している。

アジア文化研究所入口横 掲示スペース風景

アジア文化研究所入口横 掲示スペース風景

(研究所プロジェクト研究報告ポスター掲示) - 沿革

-

60周年記念座談会の様子(2020年1月25日撮影)

60周年記念座談会の様子(2020年1月25日撮影) 第14回年次集会の様子(2020年1月25日撮影)

第14回年次集会の様子(2020年1月25日撮影) - 所長挨拶

-

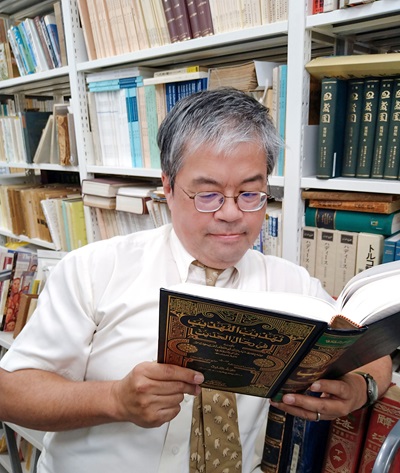

2022年度から研究所の所長に就任しました、社会学部国際社会学科の三沢です。コロナ禍の沈静化の見通しが立たない中、研究所をめぐる状況も難しく、力不足の身ですが、皆様の御協力を賜りまして、研究所の活動を進めていきたく存じます。

気付けば東洋大学勤続20年を超え、定年退職が目前に迫ってきました。前身のアジア・アフリカ文化研究所には着任の翌年から所属しておりますので、研究所においても古株の一人になっておりました。

イスラーム世界を専門領域とする者が所長になるのは初めての事例ですが、それは本研究所が広域アジア、ときにアジアを越えてヨーロッパやアフリカを専門とする方々が参集してくださって、精力的に活動をされてきていることの証かと存じます。当方も研究所に参画して、学術フロンティアに加えていただいたおかげで、自分一人では行くことはなかった台湾・香港・韓国・タイ・マレーシアなどに調査出張して、モスクをはじめとするイスラームの状況をつぶさに学べたことは大きな収穫でした。狭い専門領域に閉じこもることなく、研究員同僚諸氏から様々な刺激を得られることは本研究所の面目躍如たるところでしょう。

前任の野間所長を中心とした専任/客員研究員・院生研究員・事務方諸氏の御尽力により、世界的なコロナ禍にあって、海外調査出張や協定校をはじめ海外研究協力者の招聘こそ叶いませんでしたが、研究所の活動は停滞することなく、オンラインによる国際・国内シンポジウムやワークショップの開催、オンデマンド方式による成果動画の配信、井上円了記念博物館・白山図書館との協働による展示の実施、研究所の研究叢書たるACRI Research Paper の刊行など精力的な活動を展開することができました。そのおかげをもって、学内・学外の研究助成金の取得、2022年度からは人間文化研究機構の地域研究プロジェクトの拠点に選出されるなどの評価を得てきております。

まだまだコロナ禍をめぐる厳しい状況は続きそうでありますが、こうした精力的な研究所の活動を停滞させることなく、前進していく所存です。当方としてもそのために微力ながら運営を取り纏めていく所存ですので、今後とも皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※野間信幸先生任期満了に伴い、2022年4月1日から三沢伸生先生が所長に就任いたしました。

組織・研究員一覧

- 組織構成員

-

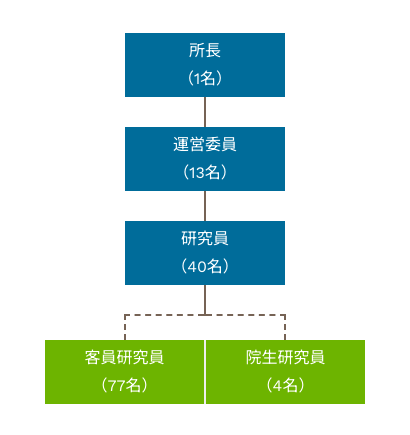

- 所長(1名)

- 運営委員(13名)

- 研究員(40名)

- 客員研究員(77名)

- 院生研究員(4名)

研究活動・研究成果

年報・刊行物

- 年報・刊行物

-

アジア文化研究所 研究年報

『アジア文化研究所 研究年報』は、毎年1回、主にアジア諸地域に関する論文等を掲載している紀要です。1965年から発行されており、現在55号まで継続的に発行しております。

ACRI Research Paper Series

『ACRI Research Paper Series』は主に研究所プロジェクトの研究成果発信ツールとして、2012年から年数冊程度継続的に発行され、現在までに23タイトルが発行されております。このSeriesは国内外の研究者、研究機関、図書館からの問い合わせも多いため、研究所のホームページへの掲載も順次行っております。

各種単行本

過去に「ACRI Research Paper Series」「アジア地域研究センター(学術フロンティア)」以外で研究所から発行された資料集等となります。

学術フロンティア出版物(2004~2009年度)

「アジア地域研究センター(学術フロンティア)」は、2002年度~2009年度まで採択された外部資金「戦略的研究基盤形成支援事業プロジェクト」に関連した研究成果の周知のため発行したものとなります。

お問い合わせ先

- ご連絡先

-

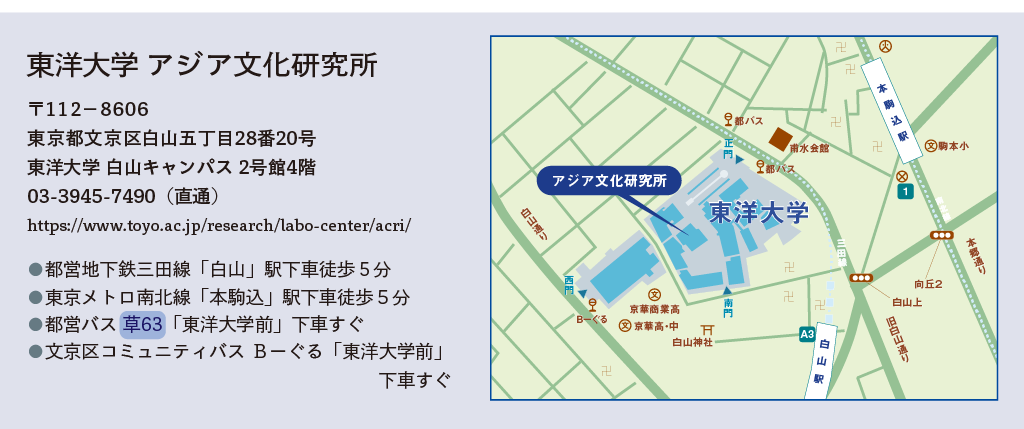

〒112-8606

東京都文京区白山5-28-20

白山キャンパス2号館4階- TEL03-3945-7490

- FAX03-3945-7513

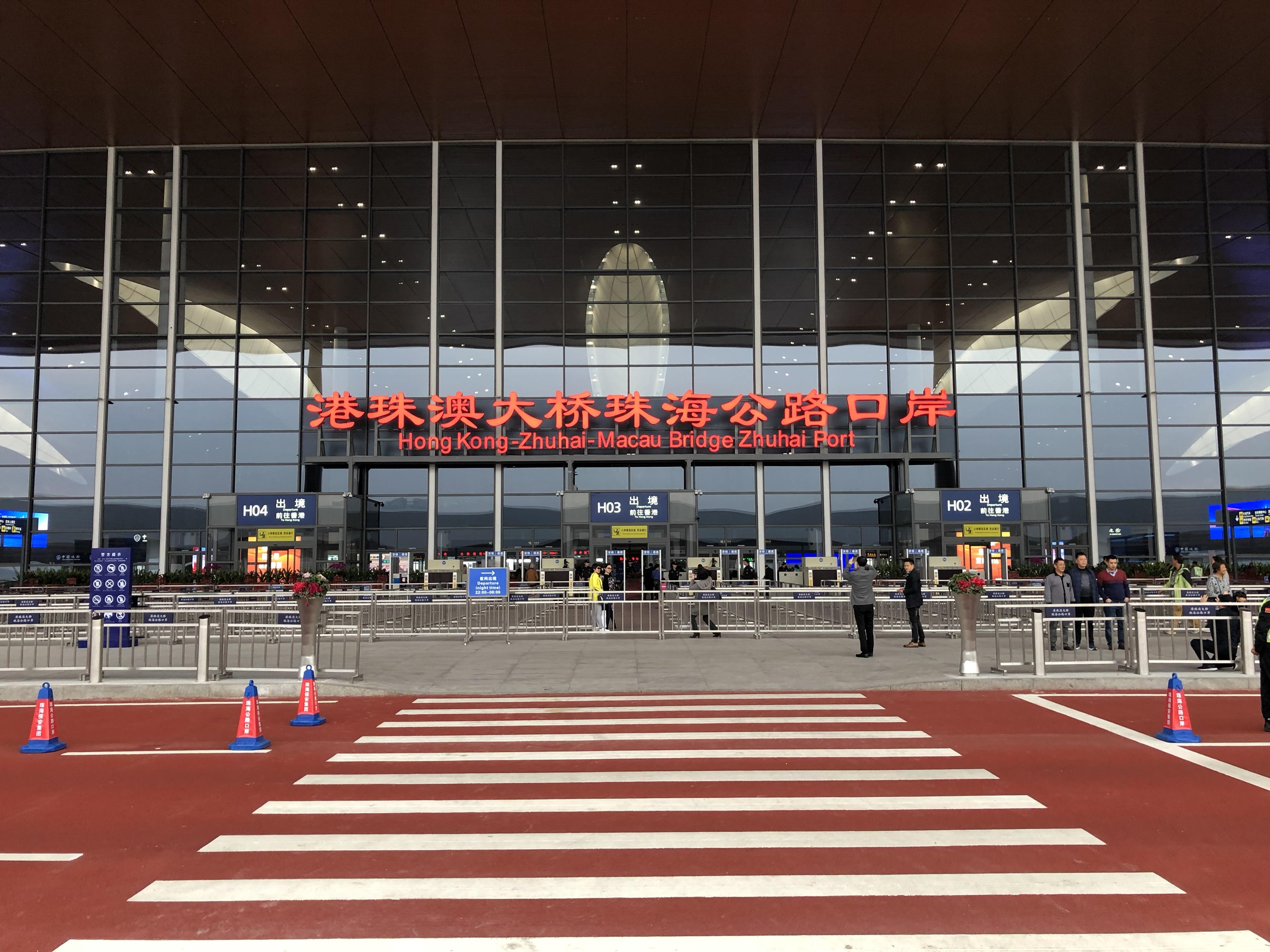

港珠澳大橋

(2019年12月18日/梁 凌詩 Nancy撮影) - アクセス

-

- 都営地下鉄三田線「白山」駅より徒歩5分

- 都営地下鉄三田線「千石」駅より徒歩8分

- 東京メトロ南北線「本駒込」駅より徒歩6分

- JR山手線「巣鴨」駅南口より徒歩20分

※「巣鴨駅」から都営バス10分

(「浅草雷門」行き「東洋大学前」下車)