日本では、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症患者となり、その数は700万人を突破すると言われている。高齢化が急速に進んでいることを受け、2016年に「成年後見制度利用促進法」が施行された。認知症や障害により日常生活に支障がある高齢者を支えるために制定された成年後見制度は、「誰も取り残さない」インクルーシブな社会の実現のためには重要であるにも関わらず、十分に利用されていないという課題に直面しているのだ。 法学部の根岸謙専任講師は、成年後見制度の中でも、認知症が発症する「前」にあらかじめ財産管理者との契約を行う「任意後見契約」に注目し研究を行っている。任意後見契約の利用が広がることで、社会はどのように変化するのか。また、待ち受ける超高齢社会に対してこの制度がもたらす価値とは何か。根岸講師にお話を伺った。

超高齢化社会を迎える日本で鍵となる「任意後見制度」

根岸講師が主な研究対象としている「任意後見契約」とは、将来認知症等で自分の判断能力が低下した場合に、任意後見人との間で財産管理や必要な契約締結を行うことを委任する契約を指す。判断能力が低下した後に家庭裁判所が成年後見人を選ぶ「成年後見制度」に対し、任意後見制度は判断能力が衰える「前」に、本人が任意後見人を決定できるのが特徴だ。

「任意後見契約は、自分が認知症等により判断能力が減退することに備えて締結するものになります。現代の日本において多いのは、高齢者施設での介護や高齢者住宅への住み替えが必要になったときのケースです。自宅を売却したお金を元手に、施設等に入所する高齢者の方は多いのですが、施設等に入所する段階ですでに認知症になってしまっていたりすることがあります。そこで、元気なうちに『私の判断能力が減退したら、任意後見人として自宅を売って高齢者施設や高齢者住宅に入所・入居できるようにしてください』という任意後見契約を締結します」

任意後見契約を行う上でポイントとなるのが、契約を締結するタイミングだ。認知症になる前に本人と任意後見受任者が契約を締結するが、実際にその効力が生じるのは認知症等により判断能力が減退し、家庭裁判所の審判がなされてから。ここに、現代の一つの課題が浮かび上がってくると根岸講師は語る。

「契約締結から効力発生までの間で、本人は判断能力があるうちに準備することができるというメリットがある一方、任意後見受任者とその周囲でトラブルが起こっている実例も少なくありません。家庭内で高齢の親と一人の子が任意後見契約を締結した場合に、契約を締結していない子たちや親族が『任意後見契約を締結して、自分だけ財産を多くもらおうとしているのではないか』と疑い、裁判に発展してしまうケースが現れてきています。契約を締結した時点と、契約の効力が発生する時点でズレがあるために、契約締結時点ですでに本人の判断能力が無かったのではないかという主張が可能になります。そして、この任意後見契約が有効なのか、判断能力がない状態で締結された無効なものなのかということを争う裁判に発展してしまうのです。ここで重要なのは、契約締結者と周囲の人々の争いによって、任意後見人を決めた本人の意思決定がないがしろにされてしまっているということです。私たちはこの状況をよく『相続争いの前哨戦』と表現するのですが、任意後見契約が相続争いに利用されてしまっているという実態があります」

そうした「高齢者本人の意思」が置き去りになってしまっている実態を改善すべく、根岸講師は2019年度から「任意後見契約に内在する契約関係者の利害意識についての分析」というテーマのもと、裁判例の調査などを行っている。

「認知症になる以前から任意後見人を『自分で』決められる任意後見制度は、高齢者の意思決定を支援する重要な制度だと感じています。しかし、先に述べた裁判例のように、家族間のトラブルに利用されてしまいやすいというのは、法学を研究する者として非常に歯痒くもあるのです。裁判例調査では、任意後見契約を締結した一方当事者がどのような意図で契約を締結したのか?ということと、周囲の人々、つまり相手方当事者はなぜ契約の効力を否定しているのか?ということに重点を置いて研究をしています。これは無理な話かもしれませんが、法にあてはまるかどうかだけでなく、当人の気持ちの部分まで深く掘り下げて研究をすれば、この制度の改善点が浮き彫りになるのではないかとも思っています」

情報通信学の研究を活用した「任意後見契約システム」の運用を目指して

任意後見契約は、法律的業務への従事経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならない。公証人が契約締結の判断を行うため、本人の判断能力の確認も公証人が行うことができれば、契約締結の時期を巡った裁判は起きないのではないか。研究を進める中で、根岸講師はそう考えたという。

「契約をする段階で、公証人が本人の判断能力を確かめることができれば、契約が有効か無効かを争うまでには発展しないと考えたのです。しかし、裁判例調査や文献調査を通し、公証人は公正証書作成にあたっての判断能力の確認を各自のやり方で行っていることが分かってきました。ある一つの診断ツールを使って細かく本人の意思能力を調べる公証人もいれば、面談のみで進める公証人もいる。自分で判断基準を独自に作成している人もいたりと、公証人が意思能力を確認することを制度や運用として統一するのは難しいと感じました」

そこで注目したのが、海外の任意後見契約に関する事例だ。シンガポールではiFAMSという統合家庭裁判申立運用システムを用いて、日本でいうところの任意後見契約のバックアップを行っている。

「シンガポールでは、国民一人ひとりにIDナンバーが付与されており、そのIDを使って自分の意思能力をWeb上に反映させることが可能になっています。家庭裁判所のデータベースであるiFAMSには、裁判に関する情報だけでなく自分の意思能力テストの結果や保有口座、病院の受診履歴も登録されています。『もし認知症になった場合は、任意後見契約を希望します』ということも登録可能です。医師や金融機関、裁判所のスタッフなどが閲覧できるため、iFAMSのシステム一つで任意後見契約を進めるかどうかの判断が瞬時に行えたり、認知症が進んでから口座のお金を悪用されないように金融機関が口座凍結の手配を進めたりと、任意後見に関する総合的な支援ができるようになっているのです。また、イングランドでも同様のデータベースを運用していたりと、海外には情報通信学を活用した任意後見契約システムが存在していることに驚きました」

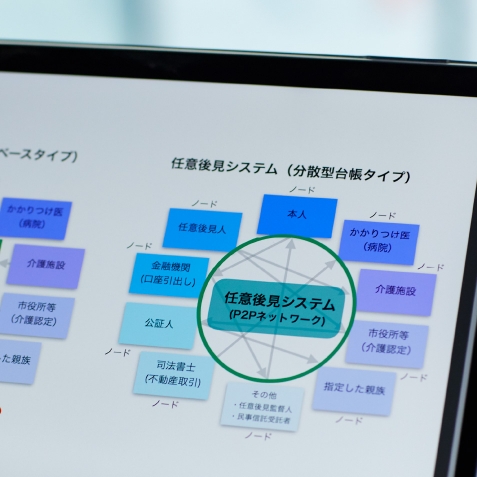

海外の事例を踏まえて、2021年度から根岸講師が取り組んでいるのが、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳タイプの任意後見契約システムの構築だ。契約を締結する本人や任意後見人、公証人やかかりつけ医、金融機関、市役所など、任意後見契約に関わるさまざまな立場の人々が利用できるシステムを想定している。

「元々は、シンガポールのようなWeb上のデータベースを考えていましたが、外部からの攻撃やアクセス環境の制限など、データベース型には課題も多く存在します。そこで、今回は分散型台帳の形式でシステム構築を研究することに決めました。この形式では、ノードと呼ばれるシステム関係者に小さな端末を付与します。その端末からしかシステムにはアクセスできず、また、ノード間での情報の真実性チェックが行われるため、情報が漏洩するリスクを最小限に抑えることができるのです」

この研究を社会実装にまで発展させることができれば、任意後見人の契約段階だけではなく、その手前の契約を検討する段階にも良い影響をもたらすことができるという。

「令和2年の日本での任意後見開始(任意後見監督人選任)の申立件数は、年間700件程度です。成年後見開始の申立件数が年間26,000件程度であることと比較すると、任意後見制度の利用人数は著しく少ないことがわかります。シンガポールと同様に、こうした任意後見契約のデータベース型システムを導入しているイングランドとウェールズでは、任意後見契約(永続的代理権授与契約)の利用者は累計314万人にも上ります。日本に比べて人口も少ないにも関わらず、その認知率と普及率は非常に高いことが伺えます。こうしたシステムを日本でも普及させることで、任意後見制度の利用者数の増加にも働きかけることができるのではないでしょうか」

弱者を救う法学と、異分野の融合によって導き出されるものとは

任意後見契約についての研究と並行して、ライフワークとして大学院生時代から債権関係概念についての研究に取り組んでいるという根岸講師。

「博士課程からずっと、権利を中心に構成されている民法を、当事者同士の関係性にフォーカスをあて、債権関係という概念からこれを見直してみようという研究を行っています。様々な民法の規定や権利・義務を、このような当事者の関係という観点から捉え直すことによって、民法の中の、弱者を救済するという機能を高めることができるのではないかと考えて取り組んでいます。その周辺領域の一つとして、任意後見契約に出会いました。任意後見契約に関する裁判例の数は多く、今後さらに増えていくだろうと予想し、ライフワークとしての債権関係概念の研究と並行して、この研究を進めています。両者の分野・研究領域はやや異なりますが、しかし、どの研究者も『弱者を救済する』という思いからこれらの研究に取り組まれていることは間違いないと思います。私もその一端を担えるよう、今後も頑張っていきたいと思っています」

そして、現在根岸講師が期待を寄せているのが、法学と異分野の研究の連携だ。

「現在取り組んでいる研究は、情報通信学との連携研究になります。IoTが発達し、新たな技術が次々と生まれる現代において、法学を実社会に有用に還元していくためには、IT分野との連携が欠かせないと考えています。また、任意後見契約には、認知症等の精神障害の問題も複雑に絡んできます。脳の機能を研究する神経生理学や、社会福祉学とも密接に関わっているため、これらの異分野の研究と法学を掛け合わせたときに、どんな“化学反応”が起こるのか。一人の法学研究者として、とても楽しみです」

取材日(2021年5月)

取材日(2021年5月)

所属・身分等は取材時点の情報です。

MORE INFO. 関連情報