皆さん、無人島に行ったことはありますか?いくつかの某テレビ番組でも無人島での生活が取り上げられ、興味がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?日本は四方を海に囲まれた島国です。その中には無数の無人島が存在しており、その数は全国で6千島を超えます。

そんな無人島は、自然の宝庫。人間の影響を逃れた無数の生物たちの楽園が広がります。私たちは、文化庁や環境省、都道府県の許可を得たうえで、こうした島々に赴き、海鳥の調査を長年行ってきました。特に力を入れて研究しているのは、潜水性のウトウと、カモメの仲間であるウミネコという海鳥です。ウトウは、北海道、青森県の島々を、ウミネコは、岩手県と青森県の島々を中心に調査を進めています。

(写真1 北海道の津軽海峡に浮かぶ松前小島)

(写真2 ウトウ 雛に与えるホッケの稚魚をくわえている)

(写真3 ウミネコ サケの稚魚をくわえている)

(写真4 無人島でよくみられるゼニガタアザラシ)

無人島では、多くがテント生活。生活と調査に必要な最小限の荷物を持ち込み、自活しながら調査を勧めます。時には、釣りをして食料を調達することも。学生とともに崖を上ったり、泥にまみれたりしながらハードながらとても楽しい野外活動を行っています。

(写真5 テントの設営)

(写真6 雛探し)

海鳥は、海洋における最上位捕食者であり、海洋環境変動や海洋汚染が生態系に与える影響を調べるうえで非常に優秀なインジケーターの役割を果たしてくれます。そのため、海の総合的な「健康診断」を行う上でうってつけの存在です。私たちは、島ごとの海鳥の繁殖数、彼らが食べている餌や、雛の成長速度、親鳥の採餌場所、体内における重金属や有機汚染物質、プラスチックの挙動などを様々な手法を用いて調べています。

(写真7 GPSロガーを装着したウミネコ)

(写真8 ウトウから血液を採取)

近年の調査で、昼間に沿岸で表層に生息する餌のみを食べていると考えられていたウミネコが、夜間に繁殖地から遠く離れた外洋域に出かけ、水深2000mほどに生息しているハダカイワシ類などの深海魚を食べていることを発見しました。どうやって、カモメが深海魚を餌として利用することが出来たのか?深海魚を食べると雛の成長はよくなるのか?海洋環境変動との関連はあるのか?興味は尽きません。

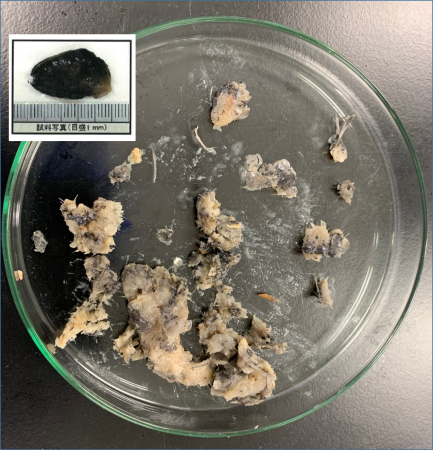

(写真9 ウミネコの胃内容物から出現したハダカイワシ)

これはごく一例ですが、こうした小さな発見を繰り返しながら、データを毎年毎年取り続け、様々な地域のデータと比較していくことで、地球規模の海洋環境変動と海鳥をはじめとした海洋生物たちとの関係を詳しく知ることができるとともに、将来的に、海洋生態系がどのような変遷をたどるのかを予測したり、これを適切に管理・保全したりすることにもつながると考えています。

みなさんと一緒に、全国に無数に散らばる島々でサバイバル生活を楽しみながら、海洋生物の不思議に迫り、様々な発見をしていければと考えています。

(2021.8. フィールド動物科学研究室 准教授 伊藤 元裕)