児童福祉論の授業では、西東京市の子ども子育て審議会の委員を務める小野道子准教授が、同市の子どもの権利侵害についての相談窓口である「子ども相談室ほっとルーム」が市内の子ども向けに配布する「ほっとルーム通信特集号」の制作に2022年度から協力しています(参照:外部リンク①)。

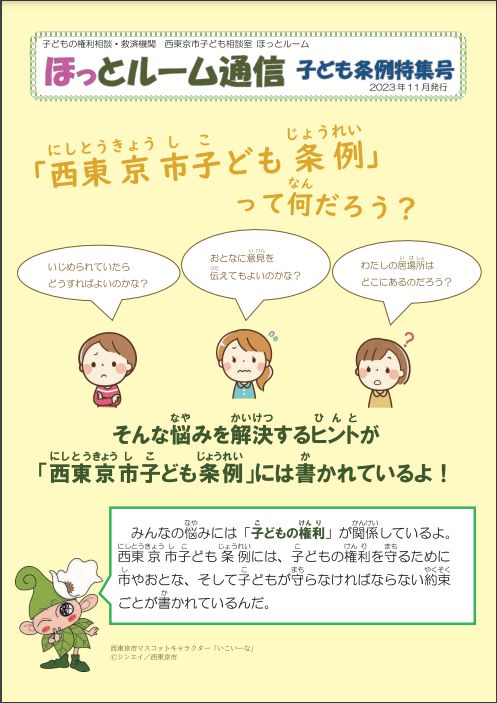

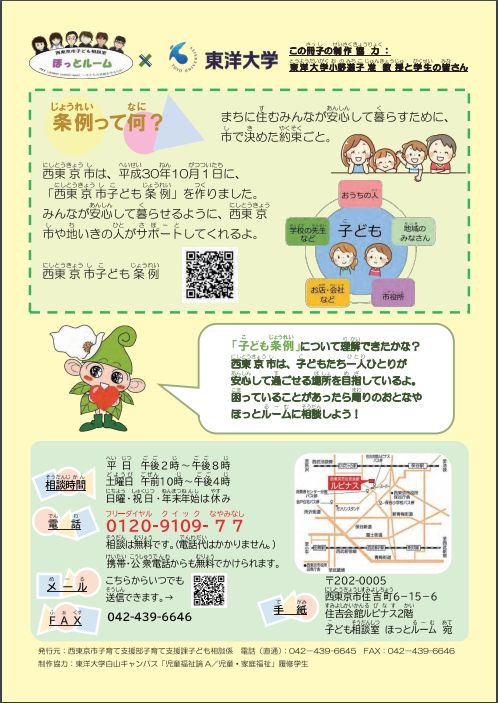

今年度は「西東京市子ども条例」をテーマに「ほっとルーム通信特集号」の制作に加えて、中学・高校生年代向けの啓発教材「西東京市子ども条例」パンフレットの制作を行いました。履修学生80名が同市子ども条例の意義や内容について市内の子どもたちに知ってもらうことを目的に、各グループに分かれて取り組み、7月に行われた学生たちによる制作内容発表の授業では、同市の子育て支援課職員や子どもの権利擁護委員からも講評をいただきました。「ほっとルーム通信 特集号 」 は 、 学生投票で上位に選ばれたグループの制作案をもとに、同市に色やレイアウト違いのパターンを編集していただき、9月に市内の小学生たちにアンケートを実施。その結果を受けて最終的なデザイン確定をし、11月に市内の子どもたちに配布しました(参照:外部リンク②)。

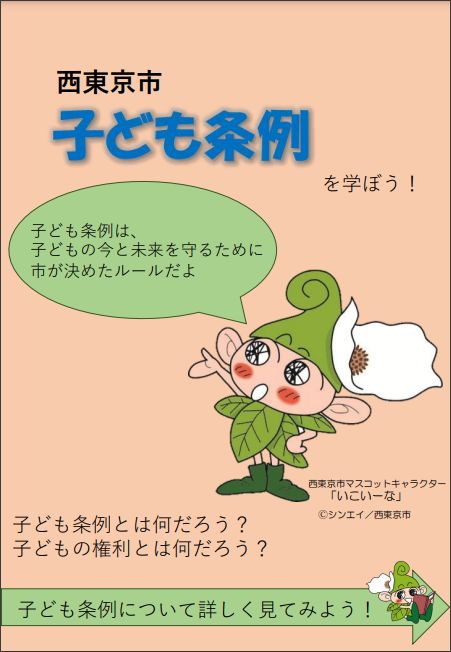

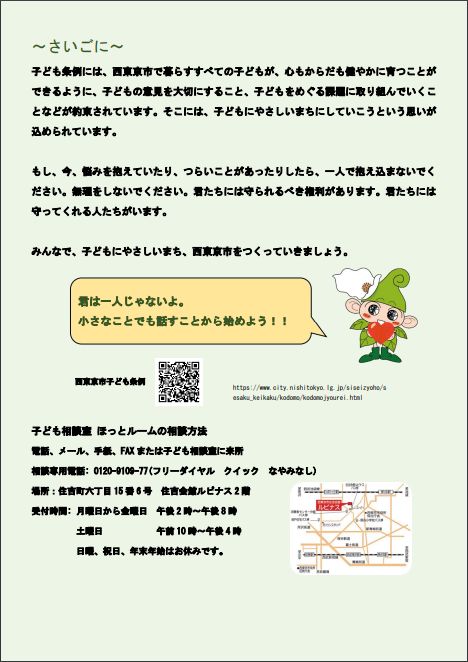

また、中学・高校生年代向けの啓発教材「西東京市子ども条例」パンフレットの制作では、各グループ制作案から選出された3点を11月に開催された「西東京市まつり」の子育て支援課出展ブースにて展示。同市Webサイトでも12月末まで市民向けのアンケートでどのパンフレットが良いか意見聴取し、その結果が2024年2月に同市のWebサイトで公開されました(参照:外部リンク③)。

加えて、子どもからおとなまで幅広い年代の方に子ども条例について知っていただくため、高校生からおとな向けのパンフレットも、併せて同市のWebサイトで紹介されています(参照:外部リンク④)

【学生たちが工夫したこと】

・子どもが読みやすいフォントやレイアウトを心がけ、小学生用には漢字に振り仮名をつけること。

・子どもが共感しやすい具体例を使って説明し、子どもたちが自分の思いや意見を記入する欄を設けることで客観的に考える機会をつくること。

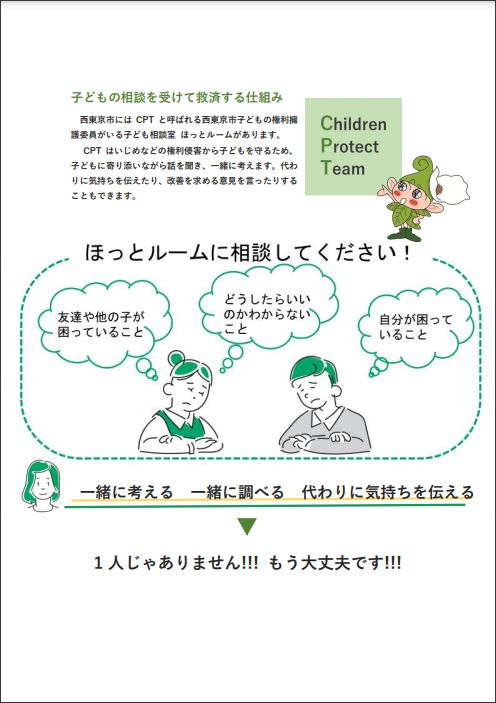

・家や学校だけが居場所じゃないと知ってもらえるように西東京市内の子ども相談室ほっとルームや児童館、子ども食堂などの子どもの居場所を紹介すること。

・まずは「話してくれてありがとう」、「相談に来てくれてありがとう」という言葉を伝えるようにしたこと。

【学生からの制作にあたっての感想 】

・今まではパンフレットを見る側だったが、実際に考案するのは難しいとわかった。

・子どもが好きだから助けになれたら嬉しい。

・全15回の講義で子どもの権利について学び、実践の機会もあったことがよかった。

・中高の教員を目指しているので、子どもの権利に配慮した取り組みが勉強になった。

【担当教員(小野道子准教授からのコメント)】

大人から見て良いものが必ずしも子どもにとってもわかりやすく、ひきつけられるとは限りません。子どもたちに近い年齢の大学生だからこそ、子どもたちの気持ちに寄り添える内容を考えることができます。悩みを持つ子どもが相談できる場「ほっとルーム」につながるにはどのような内容にしたら良いのかをよく考えて工夫していました。

【西東京市担当者からの講評 】

どうしても固いイメージの「子どもの権利条例」を子どもに分かりやすい表現でやわらかく伝え、紙面に子どもたちが書き込める欄やクイズなどを入れて身近に感じてもらえるように工夫があったのがよかったです。子どもたちに嫌なことを嫌だと言ってもよい、気持ちや意見を言うことはわがままではないということが伝わるものを作っていただきました。子どもたちに寄り添ったものを作ろうという工夫や学生の皆さんの力は素晴らしいと思いました。

外部リンク:西東京市 Web サイト

①子どもの意見表明をテーマに制作 された 「 ほっとルーム通信 特集号 2023 年 2 月発行 )」

②子どもの権利条例をテーマに制作 された 「 ほっとルーム通信 特集号 2023 年 11 月発行 )」

③中学 ・ 高校生年代の方向け 「 西東京市子ども条例 」 パンフレットのアンケートを実施しました

④高校生からおとなの方向け西東京市子ども条例パンフレット