Q.大学院に進学しようと思った動機や経緯についてご記入ください。

A.私が修士課程に進学した理由は、学部時代の卒業研究にあまり時間がかけられず、より研究がしたいという探究心からです。また修士課程では、研究成果を様々な形で発信する楽しさを知り、より多く方々に研究の成果を発信したいと思い、博士課程への進学を決めました。現在、植物の機能性成分を明らかにすることで、高機能性食品の開発を目標に研究を行っています。食に応用するためには、機能性のみならず安全性も考慮する必要があります。今後は、動物実験も視野に入れて、高機能性かつ安全な食品を目指します。大学院では、幅広い視野で物事を捉え、誰にも負けない研究領域を見つける旅と考え、さらなる進学を決めました。

Q.入学してから感じた本大学院の魅力や研究室の仲間とのエピソードなどをご記入ください。

A.食環境科学研究科は、研究の幅が多岐にわたっており、指導教員から直接指導を受けることができるため、様々な分野の教員とコミュニケーションが取れるところに魅力を感じます。食環境に関する研究の幅に関しては、他の研究室と共同研究を行うことができ、幅広い知識を得ることができます。また、中間発表などの報告会では、多くの教員からアドバイスを受けることができ、研究に活かすことができるなどといった魅力があります。研修制度も充実しており、他の研究室の学生と関わることで、多方面の考え方に触れることのできる環境があることも魅力の一つとして挙げられます。研究科自体が、非常にアットホームな感じを受けております。

Q.研究の大変さなどについてご記入ください。

A.大学院生活の中で辛かったことは、博士前期課程1年生の時に、研究が思うように進まない時期が長く、結果を中々得ることができなかったことです。中間発表会で、他研究室の同学年の実験を初めて知り、自分と比較して落ち込んでいました。しかし、中間発表で進捗状況を知ることで、他の人に負けていられないとやる気が芽生えた瞬間でもありました。

Q.研究が煮詰まったときは気分転換にどんなことをしていますか。

A.研究が煮詰まったときには、研究室内で意見を交換したり、一旦全く異なる研究を進めたりしています。

Q.学位論文の内容や受講している授業についてご記入ください。

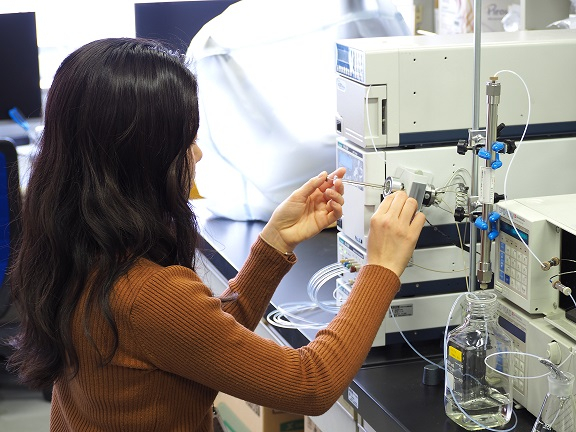

A.私は、埼玉県産モリンガの機能性成分に関する研究を行っています。これまでの研究では、日本で栽培されている中でも珍しい埼玉県産モリンガの有用性を見出すために、各部位の機能性成分の探索や食への応用としてモリンガ含有食パンについての研究を行いました。まず、埼玉県産モリンガの各部位(葉、茎、種、さや、花)について、抗酸化、抗肥満、チロシナーゼ阻害活性評価を行いました。抗酸化活性はどの部位にも活性を示し、特に葉と茎において高い活性が見られ、抗肥満活性は、種で活性を示しました。これらの結果を基に、モリンガの食への応用を検討するため、主食となる食パンを例にモリンガの葉パウダー含有の食パンを焼成しましたが、膨化しませんでした。この膨化を阻害する成分を探索するため、酵母活性評価系を構築し、モリンガの葉に多く含まれるケルセチン配糖体が膨化に影響を及ぼしている可能性があることが分かりました。今後の展望として、モリンガの植物全体の有用性を示すため、各部位の機能性評価で活性が見られた部位において、機能性成分の単離、構造決定を行うこと、また、本来ならば廃棄される部位で、特に幹や根に関しても機能性を明らかにし、モリンガ全体を余すところなく活用できるようにしたいと思います。また、モリンガ含有食パンについては、モリンガの葉の先行研究から流産への影響が報告されていることから、動物実験におけるモリンガの安全性を評価していきたいと思います。こうした研究を遂行することで、科学的立証に基づいた安全で安心、また高い機能性を有するモリンガ含有食品の開発に繋げていきたいと思います。

Q.大学院での学びを通して今後目指したい姿や将来進みたい道などがありましたらご記入ください。

A.大学院では研究試料を栽培している地域と連携し、機能性を見出し、その地域の特産品となるように研究を行っています。そのため、将来は、地域に密着した職に就きたいと思っており、埼玉県庁や埼玉県農業技術研究センターにて、管理栄養士という立場を存分に活かして、埼玉県の健康を食から支えていきたいと考えています。今後、埼玉県産新規農産物の機能性と安全性を評価する基礎研究を行い、機能性と安全性の科学的根拠の重要性を認識した上で、埼玉県の健康事業に参画できればと思っています。

Q.研究活動をしている日の1日のスケジュールの例をお教えください。

A.

6時 起床

9時 大学の研究室で研究

12時 院生室で昼食

13時 大学の研究室で研究

18時 帰宅

Q.大学院生としての1週間のスケジュールの例をお教えください。

A.

月曜日 TAのアルバイト

火曜日 研究、情報収集

水曜日 研究、情報収集

木曜日 研究、情報収集

金曜日 ゼミで研究の進捗状況を報告し、今後の計画を立てる

Q.こだわりポイントなどがありましたらお教えください。

A.普段研究をしている机について

研究試料、よく使うペーパー類を取りやすい位置に置いています。なるべく無駄な時間を省きたいため、使用するものを机の上に準備してから、研究を始めるようにしています。

Q.大学院進学を検討するにあたり、どのような不安や懸念点がありましたか。

学部時代は、管理栄養士国家試験の勉強に多くの時間を割いていたため、思うように研究を進めることができませんでした。そのため、進学してから研究をきちんと進めていくことができるのか不安でした。また、私は、他学科の学生に比べて、学部時代に研究に割いてきた時間が少なかったため、最初は焦りがありましたが、自分自身の研究に集中し、効率よく実験を行う方法を見つけることができました。こうしてコツコツと結果を積み重ねていった結果、論文や学会発表、イベントにて研究成果を発表することができ、研究がより楽しいと感じるようになりました。

Q.東洋大学大学院を目指している受験生へメッセージをお願いします。

A.研究が好きで、大学院を少しでも悩んでいたら、まずは進学することをお勧めします。大学院進学は、お金もかかり不安もありますが、奨学金制度も充実しております。私も、大学院での研究や生活に対して、多くの不安を感じていましたが、進学してみると、私自身の知識や考えの幅が広がったり、大変な研究でも楽しんでいる知らない自分に驚いたりという発見もありました。大学院に進学したことで、とても成長できたと感じております。食の重要性や必要性など、食環境の未来について語り合う仲間が増えることを期待しています。自身の成長、食環境の明るい未来を支える一員として、この大学院進学のチャンスをぜひ活かしてください。

掲載されている内容は取材時のものです。

MORE INFO. 関連情報