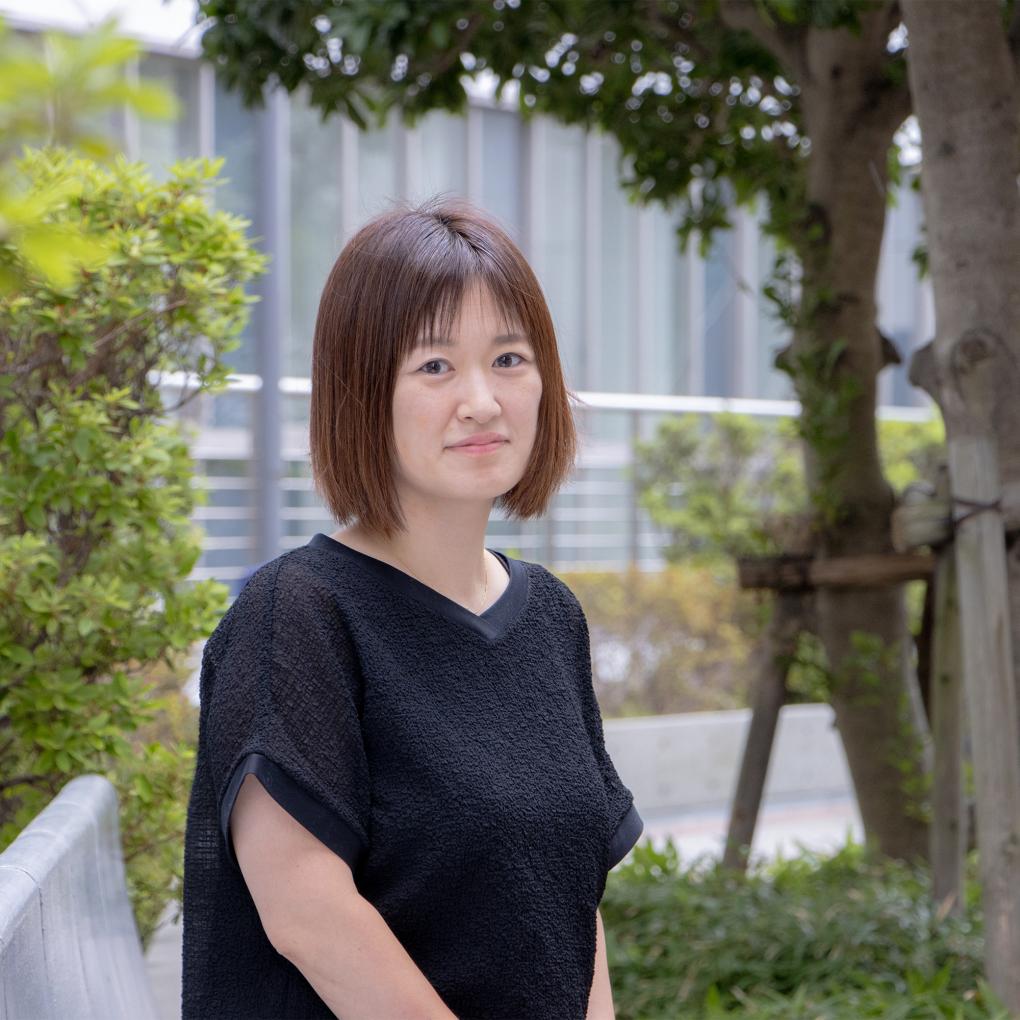

Q.大学院に進学しようと思ったきっかけは?

A.旅行会社で法人営業の仕事をしています。経営層のお客様に提案する機会が多く、自分の提案により説得力を持たせるため、経営全般の知識を体系的に学び直したいと考え、2021年に東洋大学大学院 経営学研究科 中小企業診断士コースに入学し、中小企業診断士の資格とMBAを取得しました。在学中に他専攻科の授業が履修できる制度を利用し、国際観光学研究科の授業にも参加しました。観光学の理論を学ぶことで、これまで仕事の中で直感的に感じていたことが、論理的に整理されてより深く理解できるようになりました。観光産業に携わる者として、中小企業診断士の資格を活かし、観光産業に貢献したいという新たな目標を胸に、さらに深く観光学を学ぶために博士後期課程に進学しました。

Q.大学院進学について誰かに相談しましたか。また、周囲の反応はどのようでしたか。

A.最初に、家族と相談をしました。小さな子どもが2人いるため、ゼミへの参加や勉強時間の確保には家族の協力が欠かせません。幸いなことに、夫も母も、私の大学院進学に理解を示してくれ、積極的に支援してくれています。子どもたちと過ごす時間に影響が出ないように、論文を書く時間は主に早朝と夜に充てています。

Q.東洋大学を選んだ理由や選ぶにあたって重視した点があれば教えてください。

A.私の場合は、研究科は異なりますが、前期課程の2年間を東洋大学で過ごしたので、図書館を中心としたキャンパスの使い勝手や自宅からの交通の利便性、大学の雰囲気について、東洋大学に絶対的な安心感がありました。また、国際観光学研究科の授業に参加した経験から、そこで得られる学びを具体的に想像できたことも、東洋大学を選んだ理由の一つです。

Q.入学してから感じた本学大学院の魅力や研究室の仲間とのエピソードなどがあれば教えてください。

A.大学院の魅力の一つは、さまざまな年代やバックグラウンドを持つ学生たちから学べることです。経営学研究科では、私はちょうど中間くらいの年齢で、専門分野が異なる社会経験豊富な仲間たちと切磋琢磨しました。現在在籍している国際観光学研究科のゼミでは、私は最年長です。本来は刺激を与える立場であるべきですが、実際には若い仲間から執筆で必要な技術的なことなどを教わることが多いです。私が所属するゼミでは、院生と学部の4年生が合同でゼミを行っているのですが、今の大学生のレベルの高さにいつも刺激を受けています。

Q.大学院生活の中で辛かったことや研究する中で大変だったことはありますか?

A.時間をいかに確保するか、その時間でどれだけ集中して論文に取り組むかについて、日々自分と戦っています。論文執筆中は一人で閉じこもりがちになることもありますが、研究発表会などで新しい視点の意見を得たりすることで、多くの刺激を受けています。

Q.執筆している論文の内容や受けている授業について教えてください。

A.地域の人手不足解消に貢献する関係人口について研究をしています。

Q.指導教員とのエピソードなどがあれば教えてください。

A.大学院での勉強に加え、仕事と育児もあるため、指導教員の先生にも理解を得る必要がありました。事前面談で、希望する研究内容と共に自分のバックグラウンドについてもお話ししたところ、それも含めて応援してくださると、ありがたいお言葉をおっしゃっていただきました。先生にも我が家の子どもたちと同じくらいの年齢のお子様がいらっしゃり、時には同じ親目線で状況を理解してくださるので、大変ありがたいです。

Q.大学院での学びを通して今後目指したい姿や将来進みたい道などがあれば教えてください。

A.観光産業に携わる者として、中小企業診断士の資格を活かし、地域や観光業界の生産性向上に貢献し、働く人々が幸福になれるように地域や企業を支援したいと考えています。また、とりわけ地方における観光産業の人手不足は深刻な問題です。将来的には、観光産業の成長と発展を牽引する人材を育成することで、観光産業に貢献したいと考えています。

Q.普段研究をしている机について、こだわりポイントなどはありますか?

A.自宅リビングのテーブルが勉強場所です。テーブルが資料の山にならないように、毎日本棚に片付けるよう心がけています。先行研究は紙でプリントしてファイリングをし、読み直したいときにすぐに取り出せるように工夫しています。

Q.本学大学院を目指している受験生へメッセージをお願いします。

A.学部生の頃は、まさか自分が大学院で研究をすることになるとは思ってもいませんでした。社会人として働く中で、その時々のなりたい姿と現状とのギャップを解消するために、試行錯誤しながら動いてみた結果、様々なご縁に恵まれ、現在大学院で研究をしています。私は、大学院生活で一番重要なのは、心技体の心、熱意だと思います。つまり、学びたいと心が動いた時がそのタイミングだと思います。興味を持ったら、一歩踏み出してみることをお勧めします。

掲載されている内容は2024年6月現在のものです。

MORE INFO. 関連情報