Q.大学院に進学しようと思ったきっかけは?

A. 複合的ではありますが、最も大きな動機は、現在の日本における人文科学研究者の少なさです。

日本では毎年14000人前後の研究者に対して博士の学位が授与されているようで、この数に対する人文科学博士の割合は10%前後です。これを社会科学や哲学などに細分化していくと、個々の領域に属する人材はさらに少なくなります。人文科学は社会の健全な発展に不可欠な知識と方法を備えています。こうした人文科学研究者の少なさの改善に、少しでも寄与できればという想いがありました。さらに言えば、現在の新卒就職において、修士の2年間は大きなデメリットになりません。むしろ、分析力や調査能力の向上、給与の上昇などがメリットになる場合もあります。

以上のような状況を総合的に勘案し、進学を決意いたしました。

Q.大学院進学について誰かに相談しましたか。また、周囲の反応はどのようでしたか。

A. 主指導教授はもちろんのこと、家族や友人等、親しい間柄の方々に相談いたしました。反対されたことはございません。とはいえ、私は修士課程に進学しましたが、修士課程に進学する場合と博士課程に進学する場合とで様相がかなり異なります。修士課程への進学は博士課程への進学と比べて比較的容易ですが、博士課程への進学は、その後のキャリアに大きくかかわるため、必然的にハードルが高くなります。そのほか、修士課程で研究を終え、一般企業に就職する場合には、入学後まもなく就職活動を始めなくてはなりません。

いずれにしても、大学院への進学では、先々の自分の展望を熟慮した上で行動していくことが、身の回りの人への説得という観点においても重要になると思います。

Q.東洋大学を選んだ理由や選ぶにあたって重視した点があれば教えてください。

A. 東洋大学の哲学専攻では、哲学の専門研究と、現代の問題を扱う応用研究の両方を追求することができます。

例えば、私の専門はフランス現代哲学ですが、他方で、人間の絶滅というテーマのゼミにも参加しており、専門領域の知識と方法を身に着けながら、その延長にある現在の人間の課題と可能性を検討しています。このような専門と応用の往来に、様々なバックボーンと専門を持つ学生や教員の方々が日々取り組んでいるのです。東洋大学のこのような環境は、他の環境と比較した際のユニークネスであると感じますし、人文科学の知識と方法を現代社会に活用するという観点においても、極めて重要な社会的意義を持っていると考えています。

Q.入学してから感じた本学大学院の魅力や研究室の仲間とのエピソードなどがあれば教えてください。

A. 学生や教員の方々の学問的関心が極めて多様であることが、魅力の一つです。

東洋大学大学院の哲学専攻には、哲学の専門的な関心のみでなく、ジェンダー論や人工知能、武術など、多様な方向性を持つ人々が一同に会しています。さらには、学生や教員の方々が、これらのような多様な領域を、各ゼミでの発表を通して相互に理解し合う文化が定着していることも特筆すべき点です。大学院入学前と入学後とで私の世界は大きく広がりましたが、それは以上のような環境が寄与しているのだと感じます。

Q.大学院生活の中で辛かったことや研究する中で大変だったことはありますか?

A. 語学に苦労しました。

哲学専攻のゼミは、基本的に哲学の原著の講読が主な課題になります。その予習のために、毎日遅くまで英語、ドイツ語、フランス語と格闘しながら過ごした日々を覚えています。毎週のゼミについていくために、複数の言語での原著読解を同時進行させることにかなり骨を折りましたが、その作業を通して身についた、高文脈文化を伴う文章の読解能力や、精神的な持久力などを振り返ると、やりがいのある訓練でした。哲学専攻への進学を希望される学部生の方々は、学部生のうちに語学力を高めておくことを強く推奨します。

Q.研究が煮詰まったときは気分転換にどんなことをしていますか?

A. 研究仲間と会話することを大切にしています。

テクストや学術論文と一人で向き合うことの多い哲学研究に従事していると、どうしても自分の中に閉じこもりがちになってしまいます。近くの研究仲間に自分の研究の現状や問題設定などを共有すると、外からの印象や思いがけないアイデアが得られることが大いにありますし、自分以外の専門について知る機会にもなります。そのような語らいの積み重ねは、仲間との思い出にもなっていますね。

Q.執筆している論文の内容や受けている授業について教えてください。

A. ミシェル・フーコーの初期哲学を研究しています。

フーコーは1966年の『言葉と物』において、近代的人間の成立過程を、知識の秩序体系の歴史的諸断絶を明らかにすることで描写しました。フーコーによれば、一見絶え間ない連続的な進歩によって成立しているように見える現在の我々は、およそ200年前に成立したものに過ぎません。この人間の変容過程と同じ変容のリズムを共有していたものとして、フーコーは言語に言及しています。人間の成立過程と、言語の存在様態の変容過程が同期していたとフーコーは考えていたようなのです。この問題を探求することは、フーコーの初期哲学の受容に寄与するのみでなく、現在の人間が知識のネットワークの中でどのような様態にあるのかを、現在の言語の存在様態を描き出すことを通して追求することを可能にします。人工知能技術の目覚ましい発展とともにある我々は、既に別の存在様態を獲得していても不思議ではなく、新たな可能性を提示することが期待できます。

以上のような問題設定が、私の修士論文のテーマになっています。

Q.指導教員とのエピソードなどがあれば教えてください。

A. 現在の私の指導教員である先生とは、学部一年生の頃より親交を持たせていただいています。今当時を振り返ると、私も私のレポートも大変未熟でしたが、先生は根気強くコメントをつけてくださいました。時折お褒めいただいた時の喜びを今でも覚えています。私が四年生になった年、先生はサヴァティカル期間に入り、学部業務をお休みされていたのですが、その際にも今後のことをお気遣いくださる旨のメールをくださいました。大変心強かったです。大学院に進学した現在も、研究の方向性や道しるべを先生に示していただいています。研究者の方をご紹介いただいたり、今後の進路の相談に乗っていただいたりなど、指導教員と学生の関係性という面において、私は大変恵まれていると随所で実感します。

Q.大学院での学びを通して今後目指したい姿や将来進みたい道などがあれば教えてください。

A. 「思考する」人間であり続けたいと常に思っています。

私たちが生きている社会、とりわけビジネスなどの場面では、しばしば「行動がすべて」と言われます。頭の中でばかり考えていては、現実は変わらないので、とにかく実際の行動が大切なのだ、というわけです。

ですがこうした潮流は、「思考する」ことの大切さを見えづらくしているように私には見えます。「思考する」ことは、未来をデザインすることだと私は考えています。考える対象が過去であるにせよ現在であるにせよ、それらは常に、私たちを取り巻く物事の未来における様々な可能性を提示してくれます。よりよい未来の姿を描き、人々の道しるべを示すことは(実際にはそれを示すための「行動」が必要なのですが)、「思考する」ことの最大の強みなのです。

以上のような考えに基づいて、常に広い視座と教養のもとで「思考する」人間であり続けたいと私は思っています。

Q.研究活動をしている日の1日のスケジュールは?

A.

7時 起床

10時 TAとして勤務

13時 ゼミへの出席

15時 文献調査及び論文執筆

18時 帰宅

20時 趣味でリフレッシュ

24時 就寝

Q.大学院生としての1週間のスケジュールは?

A.

月曜日 TAとして勤務、ゼミへの出席

火曜日 ゼミへの出席、研究作業

水曜日 TAとして勤務、研究作業

木曜日 TAとして勤務、研究作業

金曜日 研究作業

土曜日 研究作業

日曜日 研究作業

Q.普段研究をしている机について、こだわりポイントなどはありますか?

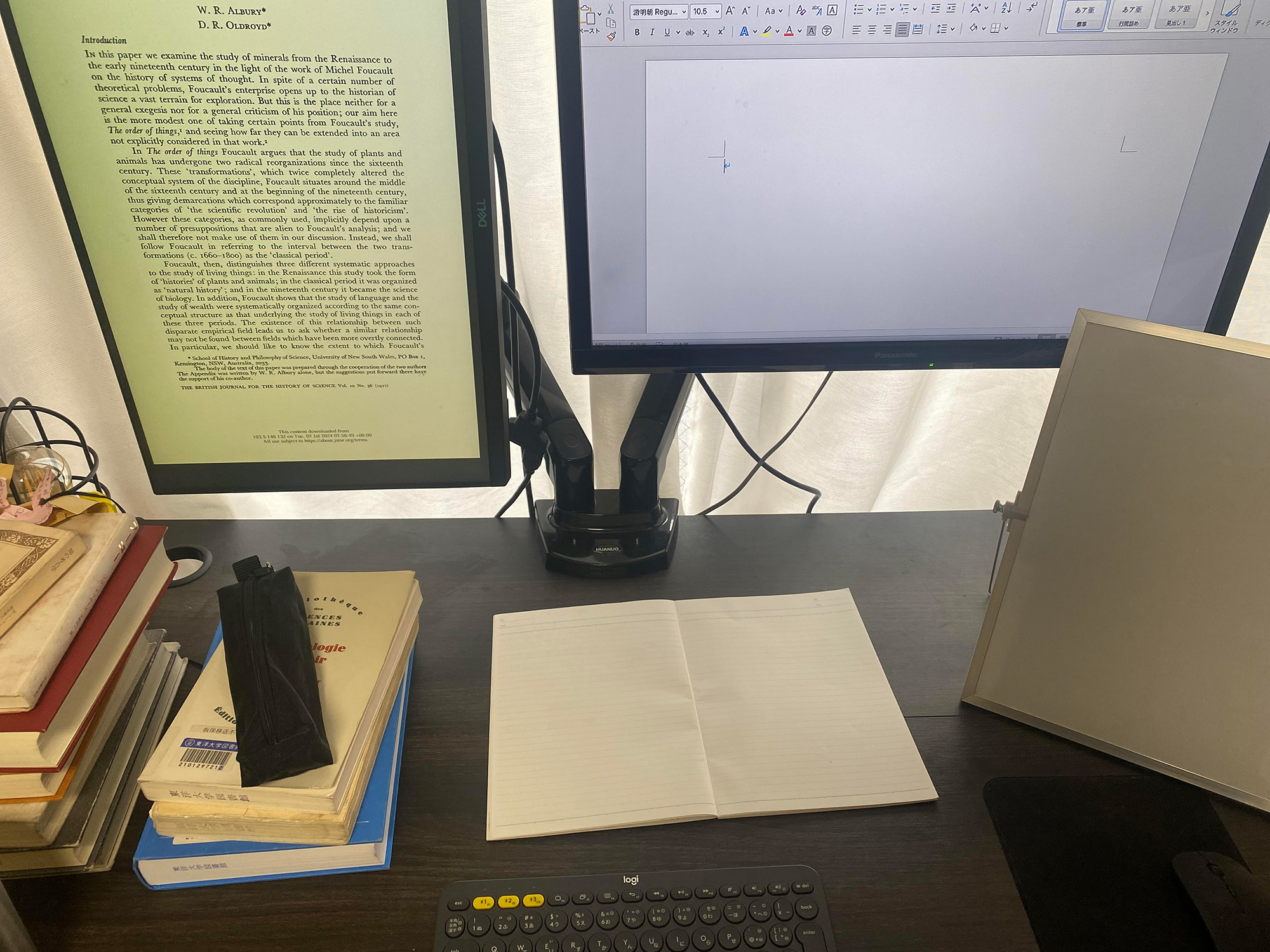

A. 自宅で研究を進める場合には、こちらの机を使用します。比較的大きな机で、多くの本を積んでも十分なスペースが余ります。また、この机は電動昇降式の机になっていて、立って作業をすることもできます。研究をしているとどうしても長時間座っている状態が続き、腰を痛めてしまうので、電動昇降式を選んだことには多かれ少なかれこだわりがあります。

Q.普段の研究の様子について教えてください。

A. モニターを二つ用意していて、片側には参照論文を、もう片側にはワードを展開しています。研究作業中は参照論文とワードの行き交いが多いので、ここにもこだわっています。

また、卓上については、参照文献とノートという基本のセットのほかに、ホワイトボードを置いています。というのも、アイデアを整理する際に、大雑把に書いたり消したりすることが必要になるのですが、それにはホワイトボードが最適なのです。ここにもこだわっています。

Q.大学に来る日のカバンの中身について、こだわりポイントや学部生時代との違いがあれば教えてください。

A. まず学部生時代との比較なのですが、USBが欠かせなくなりました。大学院生になると、管理が必要な文献の量がかなり増えるため、電子化して管理するケースが一般的になります。この電子ファイルを保存するためのUSBが不可欠になります。これを自宅に忘れたりすると、基本的に何もできません。

また、個人的なこだわりとして、スマホスタンドが欠かせません。TA連絡や細かい調べものなどを行うときには、やはりスマホが便利です。常に視認でき、素早く手元に取るためにスマホスタンドを導入してから、随分色々なことが捗るようになりました。

Q.大学院進学を検討するにあたり、どのような不安や懸念点がありましたか。

A. 進学への不安としては、まず間違いなくキャリア面のことが挙げられます。

修士課程を終えたのち、一般企業に就職するのか、博士課程に進学するのかで、その後のキャリアが大きく変わります。前者では給与が上がるなどのメリットこそあれど、少なくとも自身の関心に基づいた研究からは離れなくてはなりません。他方、後者では自身の関心に基づいた研究を心置きなく進めることができますが、一方で研究職や大学教員職はかなりシビアな門になります。私は修士課程に進学しましたが、修士取得後の選択における不安は確かにありました。

Q.学費の工面はどのようにしましたか。

A. 現在は国の奨学金(第一種無利子)を学費ぴったり分ほど借り、そこから支出しています。大学院の学費は学部の学費と比べて半額ほどに収まるので、学費の工面はそこまで苦労しませんでした。

Q.本学大学院を目指している受験生へメッセージをお願いします。

A. 私は文学研究科に所属しているため、そういった視点からにはなるのですが、とにかく語学を頑張っていただきたいと思っています。

大学院に入学すると、学部生の頃と比肩できないほどの文献の量と難易度をこなさなくてはなりません。そしてそれらは大抵の場合日本語ではありません。大学院入学後は腰を据えて文法や単語の暗記に励むことができる時間がそう多くないため、学部生時代の蓄積がものを言います。

語学以外では、とにかく多くの本を読んでください。自分の興味関心のものは勿論、幅広く読むことが大切です。

皆様のご健闘をお祈り申し上げます。

掲載されている内容は2024年6月現在のものです。

MORE INFO. 関連情報