Q. 進学を決意したきっかけは?

A. 進学を決意したきっかけは,指導教員である高岩先生の分野の垣根を超えた研究や物事に取り組む姿勢を見て,自分もそのようになりたいと思ったことです.高岩先生は建築分野だけではなく, 他分野でもご活躍されているため,幅広い知識や多角的な視点で物事を考えており,私には思いもよらない考えに触れることができました.工学としての共通する知識や技術があり,それらを身に付けることで他分野についても理解することができると教えていただき,自分も広い視野で物事を見たり,考えられるようになりたいと思い,進学を決意しました.

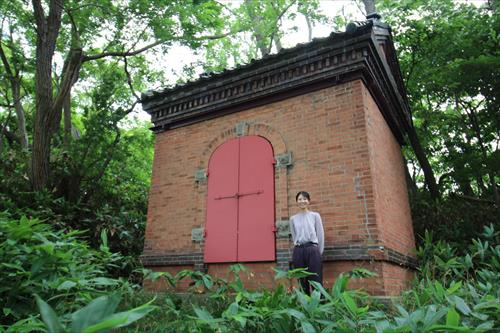

Q. 現在の研究テーマを教えてください。

A. 現在の研究テーマは,「煉瓦造建築物の構造性能評価に関する研究」です.日本における煉瓦造建築物は,明治から大正期にかけて限られた時代にのみ建設され,構造性能があきらかになっていません.そこで,煉瓦造建築物の構造性能に影響を与えうる要因に着目して,煉瓦造建築物の構造性能への影響を評価します. 煉瓦は世界中で長い間用いられてきた建築材料であり,それには理由があると考えられます.それらを現在の技術で解明し,今後の煉瓦造建築物を建設するうえでの留意点や工夫だけでなく建築以外の分野に寄与できるように研究を進めていきたいです.

Q. 研究の面白みはどのようなことですか?

A. 研究の面白さは,導き出せる答えが多様であることです.高岩先生には,一つの実験から得ることができる知見や結論は多数存在する,ということを教えていただきました.これまで,正解は一つであると思っていた私にとって,ある現象に対して自分なりの解釈をし,それを論理的に説明することで独自の研究につながる, ということに気づいたことはとても衝撃的なことでした.自分で考えることができれば様々な発見ができるようになることに着目するきっかけとなりました.

Q. 研究での苦労はありますか?

A. 研究だけではないのですが,私自身の課題の一つとして “自分で考える” ということがあります.研究活動を行う中で,考えることの難しさを知りました.これまで考えていたと思っていたことは実はそうではなく,事例に習って判断していたり,過去の経験に頼っていました.研究を進めるためには様々な判断をしていきますが,新しいことをするため前例がないものばかりです.その際にどう判断するか,どのように説明するかを本当の意味で考える必要があることを研究活動を通して学びました.

Q. 学会発表に向けた取組み(準備・活動)を教えてください。

A. 学会発表に向けての準備するなかで心掛けたことは,発表資料の作り方および発表の仕方です.国内の学会と異なり,様々な国の方々に向けて発表を行うため,文化や歴史,常識が異なります.そのため,自分が普通だと思っていることであっても説明をしないと伝わらないことがあります.そこで,海外の方に馴染みのある表現や事例を加えたり,伝わるためのプレゼンテーションを心掛けました.

Q. 学会での発表はいかがでしたか。

A. 実際に海外で発表をしてみて,伝えることの難しさを感じました.言語の壁だけでなく,文化の違いや考え方の違いによって捉え方が異なることがあるのだと気づきました.伝わる発表を心掛けていましたが,発表時に聞いている方々の反応を確認すると,伝わっている方もいればそうでない方もいるように感じました.私の研究対象物が煉瓦造建築物であり,海外に多く建設されている建築物であることから,国内だけでなく海外の建築物にも活用していきたいと考えています.そのためには,聞く人はどのような情報が欲しいのかを考える必要があることを学びました.

Q. 今後の目標をお聞かせください。

A. 自身の研究テーマである「煉瓦造建築物の構造性能」について明らかにすることです.煉瓦製造工場の社長の方からは,文献を読むなどに加え,製造に適した粘土を工夫していることをお聞きしました.粘土の状態は採取できる地層や気候によって左右されるため毎年同じ条件のものが手に入るわけではありません.そのような自然材料のポテンシャルを最大限に活かすために,状況に応じて粘土に混ぜる砂の量を調整したり,乾燥させるために焼成煉瓦を混ぜて吸水させる工夫がされていました.煉瓦製造だけではないですが,職人さんたちは熱意や誇りをもって自身が生み出すものを作っていると感じました.それらを残して受け継いでいくために,周りの人がわくわくして面白いと思ってもらえるようなビジョンを考えながら研究活動をおこないたいです.

Q. 大学院進学を検討している人にアドバイスをお願いします。

A.大学院生の期間は学部生のときと比べて時間の流れが早いと私は感じました.学部生のときには初めての研究活動でわからないことが多く精一杯だったのに対して,大学院生になると研究活動に慣れて,研究の楽しさや点と点が繋がる感覚が増え,より日々が充実しているように思います.大学院では,学部の時より様々な経験ができると同時に,研究に取り組む時間が多くなり,一つのことにじっくりと向き合うことができる期間だと思います.

MORE INFO. 関連情報