Q.大学院に進学しようと思ったきっかけは?

A.私の大学院の修士論文は、「予防接種ワクチンによる副反応の日中被害救済の比較と研究」を題目として、資料を調べた時、初めて疫学的因果関係という学説を見つけました。元々の自分のテーマは、被害救済制度を中心とするので、疫学的因果関係をもっと詳しく研究したい気持ちはありましたが、やめました。しかし、心の中で「薬害訴訟を中心とする疫学的因果関係」という課題を進めたいという気持ちがありました。また、研究者になるには自分に知識や能力が不足していることを実感し、疫学的因果関係をもっと知りたいと思うようになりました。そのため、博士後期課程で学ぶことが必要と考えるようになりました。

Q.大学院進学について誰かに相談しましたか。また、周囲の反応はどのようでしたか。

A.両親は、私が博士後期に進学したいことを知ると、私の決断を心から応援してくれました。そして私は博士前期の指導教授の大坂先生、太矢先生と相談して、博士後期課程に入学できれば、疫学的因果関係について十分に学習や研究ができ、そして日中法学に関する実践的な知識や幅広い能力を身につけられると理解しました。そこで私は、東洋大学大学院法学研究科博士後期課程に入学したいと決めました。

Q.東洋大学を選んだ理由や選ぶにあたって重視した点があれば教えてください。

A.私は、引き続き東洋大学の博士後期課程に進学することを決意しました。その理由は主に以下の3つです。

1. 温かく熱心な指導者

博士前期課程から現在まで、私は数多くの先生方から指導を受け、学習と生活面において大きなサポートを受けました。先生方は、常に学生のことを第一に考え、親切で熱心な指導をしてくださいます。研究室のゼミや課外活動などを通して、先生方と親しく交流することもでき、充実した大学院生活を送ることができています。

2. 充実した留学生支援体制

東洋大学は、留学生が安心して日本での生活を送れるよう、充実した留学生支援体制を整備しています。日本語学習支援、就職支援、留学生会の文化体験イベントなど、様々なプログラムが用意されており、日本の文化や社会について学び、日本語能力を向上させるのに役立っています。

3. アクセスの良さ

東洋大学の白山キャンパスは東京の都心に位置しており、交通の便が非常に良いです。

Q.入学してから感じた本学大学院の魅力や研究室の仲間とのエピソードなどがあれば教えてください。

A.東洋大学法学研究科は、魅力満載の大学院です。私は博士前期課程から現在まで、この研究科で多くのことを学び、成長することができています。

まずは、法学研究科の教員グループは、専門分野や研究手法、指導スタイルなど、非常に個性豊かです。多様な視点から学ぶことができるため、自分の視野を広げ、新たな発見を得ることができます。先生方は、常に学生のことを第一に考え、親切で熱心な指導をしてくださいます。また、研究室では、毎日授業が終わった後、活発な議論が繰り広げられています。自分の研究テーマだけでなく、他の学生のテーマを聴いたり、質疑応答したりすることで、互いに学び合うことができます。また、他大学で開催される学会や研究会などの情報についても積極的に交換する等、交流を通じて研究を進めることができます。そして、学校の図書館や情報検索システムなども充実しており、情報収集にも便利です。最後に、研究室の仲間とのエピソードとして、私は、研究室の仲間と初めて会った時、とても緊張していました。しかし、仲間たちは温かく迎え入れてくれ、すぐに打ち解けることができました。私は、この研究科で多くのことを学び、成長することができています。

Q.大学院生活の中で辛かったことや研究する中で大変だったことはありますか?

A.私は、来日前は主に文献の読み込みと試験対策に重点を置いており、口語力が不足していたため、日常生活中で、聞き取れない、言い間違える、適切な表現がわからないなど、ストレスを感じることが多くありました。さらに、大学院に入学した後、高度な内容の授業を受け、日本語で書かれた専門書を読むのは大変でした。また、研究活動においても、論文執筆は時間と労力のかかる作業です。期限内に成果を上げなければならないというプレッシャーを感じ、特に文献が大量に集まったにもかかわらず論文執筆が進まない時は、焦りと不安を感じることが多くなります。そして論文を執筆する時は、適切な表現や論理的な構成を考え、論文の体裁を整えることも重要ですが、母国語が日本語ではない留学生にとって、これは特に困難な作業となります。

Q.研究が煮詰まったときは気分転換にどんなことをしていますか?

A.研究科の仲間と食事をしたり、話をしたりすることで、孤独感やストレスを解消することができます。仲間の経験談を聞いたり、アドバイスをもらったりすることで、新たな視点を得ることができることもあります。

Q.執筆している論文の内容や受けている授業について教えてください。

A.私の研究は、「非特異性疾患における事実的因果関係の立証緩和に関する研究――疫学的因果関係理論を中心に」というテーマです。具体的には、非特異性疾患における事実的因果関係の疫学的証明の先行研究の内容を取り上げ、薬害、環境公害、食品公害、労働災害に関わる裁判例を中心として紹介したいと考えています。そして今年の計画は、まずはノーモア・ミナマタ第 2 次近畿訴訟の後続裁判の判決文を分析し、疫学的因果関係論に関する議論を整理・検討していきます。

Q.指導教員とのエピソードなどがあれば教えてください。

A.博士後期課程在籍中に、大坂恵里先生と太矢一彦先生のご指導をいただくことになりました。

主指導教授は民法不法行為法、環境法を専攻されている大坂恵里先生です。大坂先生は学界で活躍する研究者でありながら、とても丁寧に的確な指導をしてくださいました。大坂先生の授業では、私の研究テーマに重点を置いた指導を受け、多くの研究のヒントをいただきました。毎回、多彩な内容の講義を伺い、大変充実した時間を過ごしました。

太矢一彦先生は副指導教授として民法を教えてくださいました。先生の授業では、約3週間に1回のペースで学生が判例評釈を発表する形式を採用しており、私にとって非常に効果的な学習方法でした。この授業を通して、判例収集の能力や法学的な知識の幅を大きく広げることができました。

また、相川修先生は私の指導教員ではありませんでしたが、先生の講義を受講しました。先生の講義内容は専門知識だけでなく、法律ニュースなども取り扱っており、常に最新の情報に触れる習慣を身につけることができました。

先生たちの講義はどれも楽しく興味深く、学ぶ意欲を高めてくれました。

Q.大学院での学びを通して今後目指したい姿や将来進みたい道などがあれば教えてください。

A.私の夢は、大学教員として研究と教育に携わり、日中法学交流の促進に貢献することです。

Q.研究活動をしている日の1日のスケジュールは?

A.

7時半~8時 起床

9時~11時 国立国会図書館で資料を調べ・論文執筆

12時 学食で昼食

13時~16時 大学の共同研究室で研究・講義を受講・TAとして勤務

17時~休憩

20時~22時 論文執筆

Q.大学院生としての1週間のスケジュールは?

A.

月曜日 大学の共同研究室で研究、講義の受講

火曜日 国立国会図書館で資料を調べ・論文執筆

水曜日 講義の受講、TAのアルバイト

木曜日 大学の共同研究室で研究、講義の受講

金曜日 国立国会図書館で資料を調べ・大学の共同研究室で研究、論文執筆

土曜日 国立国会図書館で資料を調べ、論文執筆・休日

日曜日 休日

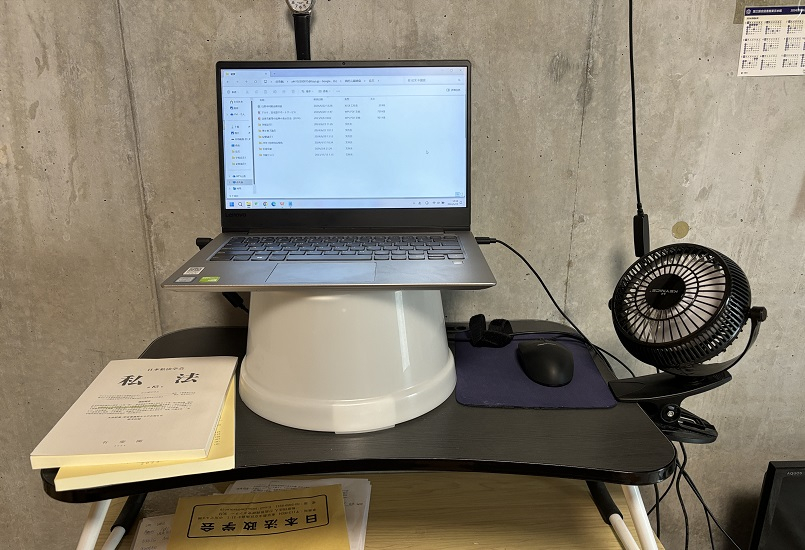

Q.普段研究をしている机について、こだわりポイントなどはありますか?

A.自宅の「机」です。

博士後期課程の最後の頃は腰痛がひどくなり、ヘルニアと診断されました。それ以来、自宅で椅子を使わず立ち作業で勉強しています。ノートパソコン上部に時計を設置し、壁の右側には国立国会図書館のカレンダーを貼っています。専門書、資料、文献は隣の本棚に収納しています。

Q.普段の研究の様子について教えてください。

A.私の研究生活=資料収集→読む→まとめる→先生と相談・授業で発表→論文執筆

Q.大学に来る日のカバンの中身について、こだわりポイントや学部生時代との違いがあれば教えてください。

A.今使っている専門書と授業用クリアファイル、論文用クリアファイルをそれぞれ1冊ずつ持ち歩いています。学部生時代と比べてデータ資料の量が格段に増えました。

Q.大学院進学を検討するにあたり、どのような不安や懸念点がありましたか。

A.研究生活は、成果が出るとやる気が出るけど、出ないとすぐに焦ってしまうことを学びました。両親のサポートは重要ですが、共通の目標に向かって一緒に頑張れる仲間がいることも重要です。しかし、孤独な時間を多く過ごしていることを実感しました。

Q.学費の工面はどのようにしましたか。

A.私は今年、東洋大学の私費留学生対象の塩川正十郎奨学金に採用いただき、大変助かりました。

Q.本学大学院を目指している受験生へメッセージをお願いします。

A.天は自ら助くる者を助く

掲載されている内容は2024年6月現在のものです。

MORE INFO. 関連情報