現代の日本において、メンタルヘルス課題は地域を超えた社会課題として認識されている。日本では、およそ30人に1人の割合である約420万人が心の病が原因で通院・入院をしていると言われており、その要因も社会不安や雇用不安、家庭環境、自然災害など多岐にわたる。(平成29年、厚生労働省「患者調査」より) ライフデザイン学部の吉田光爾教授は、メンタルヘルスの問題で困窮している人たちに対して多角的な研究を続けている。吉田教授が現在進めている研究と、その成果が社会にもたらすものについて伺った。

アウトリーチ支援の実態を数値化したデータから探る

「日本は世界の中で最も人口当たりの精神科病院のベッド数が多く、およそ30万人が精神科病院に入院しているという統計が公表されています。つまり、それだけ多くの精神科の病床を保有しているということです。戦後から続く医療政策の充実や、社会・経済の動きがその背景にあります。対して、欧米をはじめとする諸外国は、近年精神科病院とその病床数を減らす動きを強めています。海外では、かつては当事者を病院やケア施設の中に留める形を取って治療を提供していました。しかし、それでは当事者が本来持っていた回復力や、社会と共生する能力を奪ってしまうことになる。そこで、地域社会の中でその人の暮らしを守りながら支援をしていくという発想が広がり、病院の数を減らす方向に舵を切っているのです」

こう話す吉田教授が注目しているのは、日本で広がりを見せている、精神障害の当事者に合った支援を届ける「アウトリーチ支援」だ。アウトリーチとは、英語で手を伸ばすことを示し、福祉分野では「訪問支援」として用いられることも多い。しかし、吉田教授は「訪問するだけがアウトリーチ支援ではない」と語る。

「『訪問』というと、地域の中で困っている人の元を訪ねて『この治療を受けましょう』と提案することをイメージするかもしれません。しかし、アウトリーチ支援の対象になる方の中には、医療や福祉サービス、対人関係の中で傷ついた経験を持つ方も少なくありません。そこへ押し掛けて一方的にアプローチをしても、当事者の方が受け入れてくださる支援にはなりません。困っている当事者の人に寄り添い、話に耳を傾け、その人の人生がより良いものになるよう応援することこそが、アウトリーチ支援の本質だと考えています」

こうした考えに基づき、吉田教授が行うのが包括型地域生活支援(ACT:Assertive Community Treatment)の活動評価に関する研究だ。医師・ソーシャルワーカー・作業療法士などの多職種がチームを組み、アウトリーチ支援を中心に行うACTにおいて、当事者に対する支援の内容や訪問チームの構成、支援活動の効果を検証し、数値評価を行う。現場で行われる支援をデータとして可視化させるのだ。

「ACTの活動は全国の約20カ所で展開されていますが、チームごとに対象者を訪問するため、別のチームの活動内容は分からず、ブラックボックスになってしまっているという側面もありました。こういったブラックボックス化は、アウトリーチ支援の質を低下させ、利用者の方を傷つけるおそれもあります。相手の方の家にお邪魔するサービスが、その人たちを傷つけたり、搾取してはならないですよね。サービスを適切な形で本当に困窮している人に届けるためには、支援を“見える化”し、相互に評価(フィデリティ評価)する必要があるのです」

また吉田教授は現在、国立精神・神経医療研究センターや聖学院大学の研究者らと共同で、アウトリーチ支援を含む障害支援サービスを受けた当事者が実際に利用した支援やその効果を調査する研究を進めている。

「2019年から始めたこの共同研究も、3年目に入りました。現場で実践されている支援の実態や支援制度の改善点が見えてきた一方で、まだ光が当たっていない部分もたくさんあると考えています。そこを少しでも明らかにするというのが、今後の目標ですね」

地域の精神障害ケアを映し出すWebデータベースシステムを構築

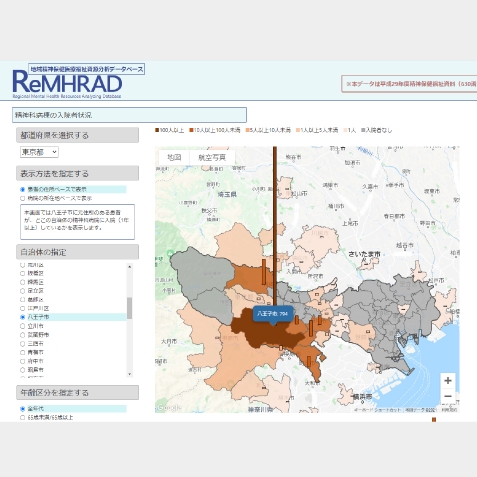

支援の実態や障害支援サービス利用者の声のほかに、吉田教授が可視化させたものがもう一つある。都道府県・市区町村ごとの障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所の分布や、精神科病院に1年以上入院している患者の流入状況だ。吉田教授は平成28年から平成30年にかけて行った研究で、それまでの精神保健医療福祉資源整備の状況をまとめたWebデータベースを発展させ、新たなWebデータベースシステム「地域精神保健福祉資源分析データベース(ReMHRAD:Regional Mental Health Resources Analyzing Database)」を開発した。

「自治体の精神科医療や精神保健福祉に関するさまざまなデータは、統計資料として公表されているものの、その規模感を自分ごととして捉えにくいという課題がありました。そこで、各自治体で支援策を考えたり、制度を整えたりするときにリアリティを持ってデータを参照できるものがあればと思い、開発に至りました。例えば各自治体にどれほどの精神科の入院患者さんがいるのか。あるいは自分の自治体から別の地域に患者さんを送り出して入院させているのであれば、どこの地域に依頼しているのか。反対に、外の地域から自分の自治体へ入院を受け入れている患者さんはどれほどなのか。こうした情報が、『ReMHRAD』では地図の色やグラフなどで把握することができます。それまではただの数字でしか表示されていなかったものが、より洗練されたデータとなって表れることで現場のリアルが分かるようになり、各自治体の担当者が効率よく支援策や医療計画の検討を行う資料を提供できるようになったと感じています」

そして、このデータベースシステムは自治体関係者だけでなく、一般のユーザーも閲覧可能としている。

「一般の方も自由に見られるデータベースにすることで、自分の暮らす地域でどのような支援が行われているのかを感覚的な操作で知ることができます。精神障害を持つ当事者やその家族にとっても、『ReMHRAD』の情報で、自分の地域の社会資源を探したりもできるでしょう。もちろん、現状の形が最善であるとは考えていません。そこに生きる人々が真に必要としている情報は一体何なのかということを念頭に置き、今後も改良していかなければいけないと思っています」

現場の声を拾う伴走者でありたい

メンタルヘルス問題に関するさまざまなデータを可視化させ、その実情を明確化させてきた吉田教授だが、「アウトリーチ支援の評価研究や『ReMHRAD』の開発においては、靄がかかっていた現場のリアルをデータとして整理し、論文やデータベースという形に落とし込みましたが、見えなかったものをデータにしたから良いというわけではないと考えています。データにしたものをどのように活用していくのか? 活用していくために、さらに必要なデータは何なのか? 日々状況が変化し、対応策も多岐である対人・臨床の研究においては、その点を決して忘れてはいけないと意識しています」

一方で、データとして集められた数字ばかりに注目していると、当事者一人ひとりが見えなくなってしまうという危険もあると、吉田教授は語る。

「支援サービスを利用する人それぞれに人生があり、求めているものやなりたい人間像、理想として描く社会はそれぞれ異なります。当事者の思いやサポートを行う人々、行政に携わる人々のまだ光が当たっていない声を一つずつ拾い、つないでいく。そのためにデータがあると思っています。 まだまだ未熟な点も多いのですが、研究者としてデータを活用しながら、現場の人に寄り添う“伴走者”でありたいですね」

取材日(2021年6月)

取材日(2021年6月)

所属・身分等は取材時点の情報です。

MORE INFO. 関連情報