2025年2月28日(金)

第60回卒業証書授与式を挙行し、430名が巣立ちました。

卒業証書授与の様子

学校法人東洋大学附属学校井上円了賞授与の様子

学校長賞授与の様子

学校長式辞

理事長告辞

東洋大学理事長の安齋 隆から告辞がありました。

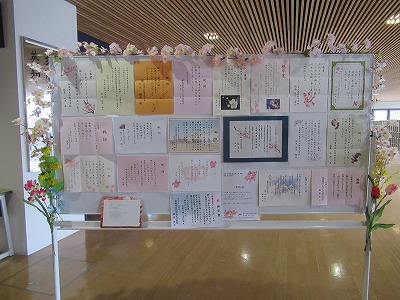

来賓祝辞・メッセージ祝電披露

ご来賓の方々から心のこもったご祝辞を賜りました。また、メッセージ祝電もいただきました。

育友会長様からお祝いの言葉をいただきました。

同窓会長様からお祝いの言葉をいただきました。

在校生送辞

「先輩方から学んだことを生かし、伝統を受け継いでさらに発展させていきたい」との決意を述べました。

卒業生答辞

「 60期生という節目の学年である私たちは、この学校での学びと仲間との思い出を胸に、『諸学の基礎は哲学にあり』の精神を羅針盤として、これから訪れるであろう新たな荒波を乗り越え、自分たちらしい航路を切り拓いていきたい」と決意を述べました。

卒業生保護者代表謝辞

保護者の代表から関係者や教職員への感謝の言葉と、卒業生への期待の言葉が述べられました。

- 学校長式辞(全文)はこちら

-

式 辞

余寒、いまだ去りやらぬ中にも、そこここに春の訪れが感じられる本日、来賓の方々のご臨席のもと、東洋大学附属姫路高等学校 第六十回卒業証書授与式を、このように盛大に挙行できますことは、誠にありがたく感謝にたえないところであり、厚くお礼申し上げます。

また、保護者の皆様におかれましては、お子様の栄えあるご卒業を、心よりお喜び申し上げます。この三年間、または六年間、本校教育の発展にお力添えをいただきましたことを、深く感謝いたします。

さて、卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんにとって、この三年間の高校生活には、喜怒哀楽、様々なことがあったと思います。しかしながら、魂のこもった青春は、容易に消え去るものではありません。皆さんがこの学び舎で青春を送り、そして数々の思い出を抱いて学窓を去って行く、そうした中に、これからの人生を豊かにしてくれるものが、必ずやたくさんあると信じています。

輝かしき門出にあたり、二十一世紀の担い手である皆さんに、改めて人間としての在り方について述べておきます。

皆さんは、北極星を知っていると思います。論語に、「政(まつりごと)を為すに徳を以てする」たとえとして、「北辰の其の所に居て、衆星の之に共(むか)うが如し」という一節があります。北極星それ自体は光も弱いので、そんなに大きく見える星ではありません。ただ、それが尊ばれるのは、その占める位置の確かさによるものです。天空の極みに、この星が確かにその位置を占めていれば、もろもろの星はそれを中心として、それぞれにその場所を占め、それぞれの働きを展開するということです。天空の澄んだ華北で生まれた、この美しい比喩の意味するところは、もちろん為政者の在り方を説いたものです。しかし、人間も一個の小宇宙であるとすれば、この一節はもっと深いところで、一人ひとりの人間の生き方についても、大切なことを語りかけていると思います。人は誰しも自分の中に、北極星のように、今の自分の存在の核となるものを、しっかり持っていなければならない。人は様々であるが、それぞれの生き方に応じた北極星があるはずであり、それがなければ、人間としての在り方に、確かさを望むことはできないと。

ところが、二十一世紀の現在は、地球温暖化・紛争や戦争・少子高齢社会など課題が山積みの、ゆくえ定まらぬ時代であり、誰もが確とした明日の姿を思い描くことのできないまま、世界も日本も、混とんとした不安の波間を漂っています。しかも、SNSの発達で、いたずらに情報のみ多く、それだけに自己確立の困難な、いわば羅針盤を外部に求めがちな、他者指向の時代に入っています。

このような時代状況の中で、どのような北極星を志向すべきか。ドイツに生まれ、ナチスの迫害から逃れ、アメリカに亡命した、社会心理学者・エーリッヒ・フロムに、『TO HAVE OR TO BE?』、訳して『生きるということ』という著書があります。「TO HAVE」(持つこと)、「TO BE」(人間らしくあること)のどちらを選ぶべきか、その是非を問う文明論を展開した本です。富や地位、学歴や名声など現代人は何か持つことばかりに目を向けて、自分を見失っているのではないか。長い試練に耐えてきた宗教や思想の説くところは、少しでも人間らしく「ある」ことではなかったのかと、「持つ」ことよりも、「ある」ことの大切さをフロムは語り、「持つ」ことだけに執着する現代人を戒めています。これは我が国の西行・兼好・芭蕉・良寛などに見られる、清貧を尊ぶ思想につながるものです。例えば、『徒然草』に、「名利(みょうり)に使われて、閑かなるいとまなく、一生を苦しむるこそ、愚かなれ」とあります。名声や利益を求める心に取りつかれ、一息つく暇もなく、死ぬまでバタバタするのは馬鹿らしいということです。

二十一世紀は、国際化・情報化・成熟化を軸に、ますます発展してゆくものと思われます。その反面、時代は、「利他の心」、他者への思いやりにあふれた社会、自然環境にも優しい社会を求めています。まさに、歴史小説家・司馬遼太郎が残した、『21世紀に生きる君たちへ』のメッセージ、「人に優しく、己に厳しく、勉強はたゆみなく」の精神です。今、望まれることは、「TO BE」、「ある」ことの哲学に生きよということです。しかも人間は社会的存在ですから、社会のために何ができるかということを、常に問い続ける存在でなければなりません。したがって、己に多くを求めつつ、たとえささやかであろうとも社会の発展に貢献する、そういう生き方を生涯かけて貫くこと、これが時代の要請です。また、このことは、本校の建学の精神「他者のために自己を磨く」に通ずるところでもあります。

昨今、小学校から大学に至るまで、学力の低下が盛んに論じられていますが、一国の道徳水準・文化水準は、若者がいかに勉強するか、学問に取り組むかにかかっており、それだけに皆さんに期待するところ大なるものがあります。生きるとは学ぶことであり、学ぶとは社会に貢献することです。それゆえ、人間として生きていく上で、必要な価値や態度を身につけるべく、今後も幅広い研鑽を積まれることを希望します。

卒業後、進学しても社会に出ても、皆さんが本校で学んできた哲学は、どんな学問を学ぶ際にも必要となってきます。世間には、哲学は何か変わった学問だ、哲学は何の役にも立たないと誤解している人がいますが、それは哲学の一面を見て、決めつけているだけです。哲学を学ぶことで、公平な目であらゆるものを見つめ、自分自身で判断し、行動することができるようになります。すなわち、哲学は「人生の物差し」、社会に応用すれば、ずいぶんと役に立つものなのです。まさに、本校の教育理念「諸学の基礎は哲学にあり」です。

名残りは尽きませんが、卒業生の皆さん、今日は巣立ちの日、どうか東洋大学附属姫路高等学校の第六十期生としての誇りと気概を持って、大きく羽ばたいていってもらいたいと思います。この書写の麓の学び舎を巣立ってゆく、四百三十名、一人ひとりの輝ける未来に期待し、幸多かれと祈りつつ、式辞といたします。

令和七年二月二十八日

東洋大学附属姫路高等学校長 上田 肇