For Alumni 東洋大学のリカレント教育

東洋大学のリカレント教育

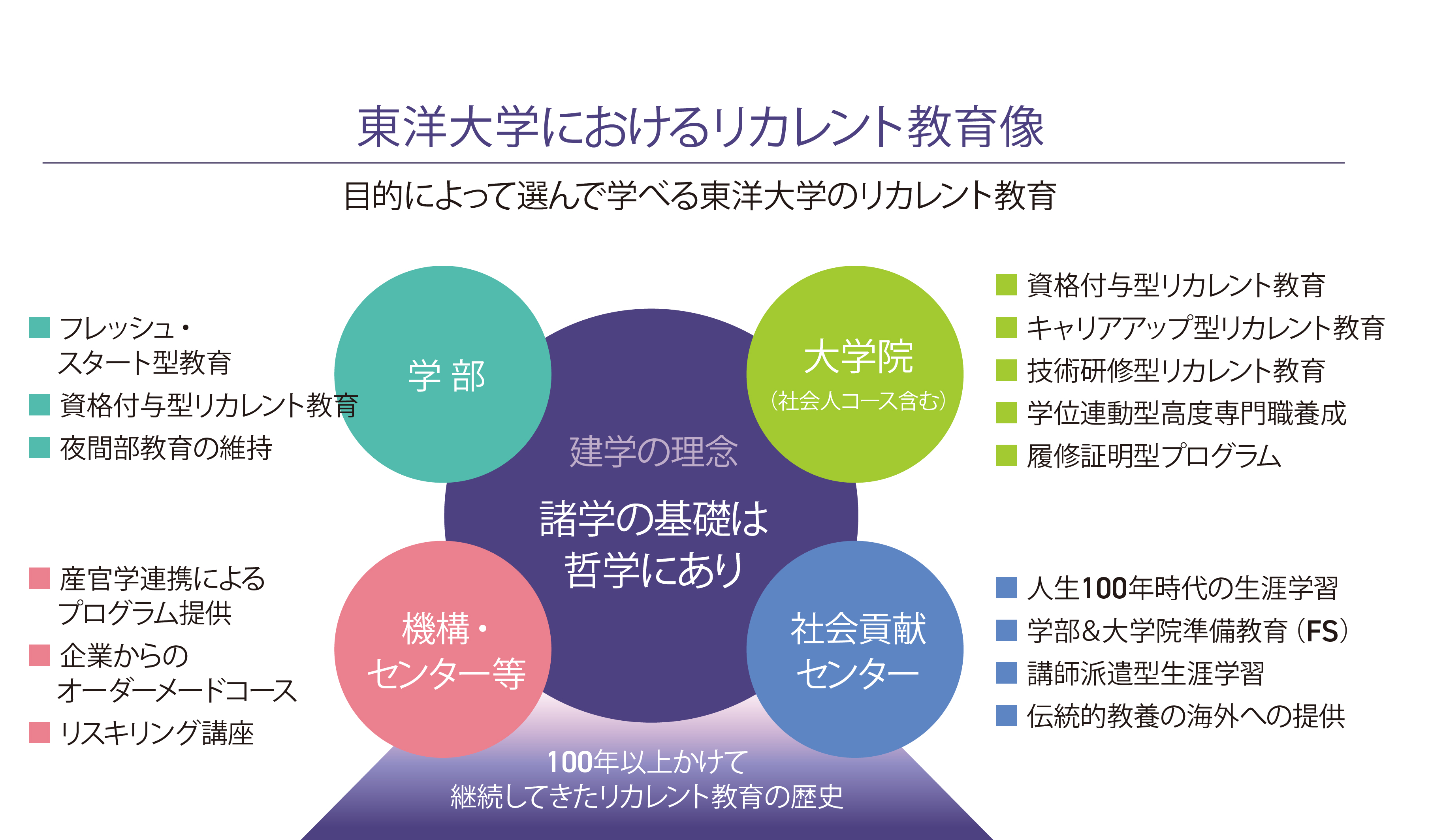

多様化するライフステージ、刻々と変化する社会。人生100年時代と言われる今、社会人の学び直し、いわゆるリカレント教育の重要性が高まっています。社会人教育に長い歴史と伝統を有する東洋大学が考えるリカレント教育とは̶ 矢口悦子学長と髙山直樹社会貢献センター長が語り合いました。

社会貢献センター長 髙山 直樹

福祉社会デザイン学部教授。

1993年3月、明治学院大学大学院 社会学研究科 社会福祉学専攻 博士前期課程修了。

2002年4月、東洋大学 社会学部 教授として着任。人文・社会 / 社会福祉学を専門分野とし、社会貢献センター長も務める。

東洋大学学長 矢口 悦子

文学部教授。博士(人文科学)。

1986年3月、お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科(博士課程)単位取得 満期退学。

2003年4月、東洋大学 文学部 教授として着任。

2020年4月より学長に就任。

社会教育学・生涯学習論を専門分野とする。

物事を本質的に捉える学び ベースは「哲学」

矢口 近年注目されるリカレント教育の概念は1970年代に広がりました。以降、パソコンの普及やAIの台頭など、主に時代の変革期に大人の学び直しとして、その必要性が再認識されています。しかし、本学は「私立哲学館」として誕生した翌年から「余資なく、優暇なき」人々のため、通信教育に着手。長い歴史を持つ夜間部教育など、早くから多くの人々に学びの機会を提供しています。今のリカレント教育に通ずる取り組みを本学の理念に沿って実践し続けていることは誇りに感じています。

髙山 今はどの大学もリカレント教育に取り組んでいますが、本学の独自性は哲学。物事の本質を見極める姿勢が学内に醸成されており、その延長線上に本学のリカレント教育があると思っています。卒業生に話を聞いても、技術や方法論ではなく、本質的な部分、哲学をベースにした専門教育が必要だと言う声が多いんですよ。

矢口 まさにそうですね。今求められている大学院のリカレント・リスキリングにしても資格や技術の習得を目的とするのではなく、真の目的は物事を本質的に考え、トータルで課題解決できる力を身につけることであるべき。単に技術を習得するだけなら他にも場所はあります。目に見える成果以外のものを得られる、新たな気づきが生まれる、そのチャンスが広がっているのが大学・大学院だと考えています。

髙山 リカレント教育の場は年齢も背景も異なる人同士が学びを共にしますが、教員が一方的に話すのではなく、グループワークで進めます。この出会いが大切であり、いわゆる異種格闘技のような学びの場が、教員を含めてシナジーを生んでいると思いますよ。

矢口 社会貢献センターでは、数多くの学びの場を提供してくださっていますね。

髙山 4つのキャンパスにおける学部の独自性・地域性を鑑みた公開講座、全国各地への講師派遣に加えて、昨年から東洋大学の教育を世界各国に配信する講座を開設しました。昨年度は30か国から250名以上の申し込みがあり、アンケートでは100%近い満足度をいただいています。今後も伝統的教養の海外展開は積極的に推進していきたいですね。もう一つ、公開講座を通して大学院の学びに関心を持つ方もいると思います。そういった方と大学院の橋渡し、準備教育ができればと考えています。

矢口 そうですね。公開講座の展開は今後重要になってくると思います。現状、公開講座は生涯学習の枠組みで行うため単位を修得することはできませんが、履修証明書を発行して単位認定できれば、大学院で学びたいと思ったときに単位の読み替えも可能になる。そうした仕組みづくりには、現在着手しているところです。大学院は、仕事や育児などで多忙な方が教育計画を立てやすいよう、長期履修制度を設けていますので、卒業生の皆さんにはぜひ活用していただきたいです。

社会人の学び直しを促進する制度設計に取り組みたい

髙山 社会貢献センターでは常に新たな企画を検討していますが、卒業生には企業の社長として活躍している方も数多く輩出しています。しかも各地域に居られますので、ネットワークを作って何かコラボレーションできないかと考えています。

矢口 社長自ら率先して大学院生になっていただけると嬉しいですね。ご自身の経営哲学を文字化できますし、その姿を見ると、学び直したい社員も行動しやすくなると思いますよ。また、大学受験の指定校制度のような仕組みを企業と大学院でも設けて会社公認で学べるようにするなど、会社の理解を得て、仕事に就きながら学べる制度設計にはどんどん取り組んでいきたいと思っています。

髙山 その通りですね。例えば、大学や大学院でのリカレント教育を推進する企業に対して法人税を優遇するなど、政策として提言できることも大いにあると思います。

矢口 もちろん、生涯学習型の学びの提供も大切にしていますので、「こういうことを学びたい」という希望があれば、卒業生の皆さんにはどこに住んでいてもぜひ声を上げていただきたいです。東洋大学のリカレント教育を育てていく上で協力してもらえると有難いですね。

創造的復興の鍵は協働的リカレント教育

髙山 現在、東洋大学では能登半島地震復興支援に取り組んでいますが、被害が大きい地域は元々限界集落。さらに震災によって集落を離れる人も多い中、税金を使ってインフラ整備を進めることの是非が問われています。それに対して県知事は「創造的復興」を目指すとしています。元通りに整備するだけでなく、もっと地域の魅力を高めていくということですが、ここに東洋大学がどう関われるかが重要だと思っています。これまでも震災復興、まちづくりに取り組んできた知見を活かし、リカレント教育という位置づけで貢献することはもちろん、卒業生を含めたオール東洋で融合的に何かできればと考えています。

矢口 喫緊の課題は能登地方の復興ですが、この問題は全国どこでも起こり得る話ですね。例えば、地域の卒業生ネットワークで「学び手のチーム」を作っていただき、その要望に合う専門家を派遣することが考えられます。社会貢献とリスキリング、東洋大学の知を掛け合わせることが、創造的復興につながると期待します。

髙山 そうですね。地域のまちづくりを進める上では、政府や自治体、民間企業を含めた市場、そして市民という3つのセクターが融合する必要がありますが、最も大切なのは、市民セクター。つまり、卒業生の皆さんが地域を良くするために周囲と関係性を築き、そこに東洋大学の知を掛け合わせる。協働していくということですね。

矢口 困っている人や地域をどうサポートするのか、創立時から大切に受け継ぐ理念を基に、「他者のために自己を磨く心」を大切にして、卒業生の皆さんとこれからも一緒に協働的リカレント教育を進めていきたいですね。