For Alumni 卒業生インタビュー 渡辺 和代

アジアの小児がんの子どもたちを励まし、支えられる社会をつくる

認定NPO法人アジア・チャイルドケア・リーグ 代表

渡辺 和代

Profile

わたなべ・かずよ/

社会学研究科 福祉社会システム専攻 修士課程 2004年9月修了

米国で学生時代を過ごし、日本の大学を卒業後、外資系金融機関に入行。退職後にベトナム中部でのストリートチルドレン救済のボランティアを経て、帰国後に東洋大学大学院で学ぶ。修了後、2005年にNPO法人アジア・チャイルドケア・リーグを設立。

ご縁の連なりが生んだアジア・小児がんとの接点

- 外資系企業勤務を経てベトナムでボランティア活動をされていましたが、そこからなぜNPO法人アジア・チャイルドケア・リーグ(以下、ACCL)の設立に至ったのでしょうか。

-

外資系企業では、24時間市場の動きに張り付くような世界にいましたが、直接人と関わる、特に子どもたちと関わる活動への方向転換を考え始め、退職。勉強と情報収集を兼ねて、アジアに関わる団体や企業の仕事を国内で行っていました。

その中で上司だった人が、ベトナムでストリートチルドレンの支援活動をしている方の新聞記事を紹介してくれたのです。興味を持った私は、すぐさま電話をして「現場に行ってみたい」と話し、ベトナムとの関わりがスタートしました。

その後、現地での活動中に父が脳梗塞で倒れたことを機に帰国。看病で病院に通う中、ご縁があって国内の小児がん支援団体とつながりを持ち、アジアの小児がんの子どもたちのために何かしたいと考えるようになりました。ただ、団体を立ち上げるにしても、きちんと勉強した方がいい。そこで、東洋大学の大学院に通うことを決めました。社会福祉士の資格を取得できるコースを選択。座学はもちろん、子育て施設、養護施設など現場での実習も重ねました。修了後すぐ社会福祉士の資格を取り、NPO法人を立ち上げたという経緯です。

- ACCLの活動内容を教えてください。

-

日本でも数十年前は不治の病と言われていた小児がんですが、医療の進歩と共に治る病気になりました。しかしアジアの国々では、まだまだ医療従事者ですら治らない病気だと思っている状況にあります。この現状を変えるべく、私は活動を行っています。

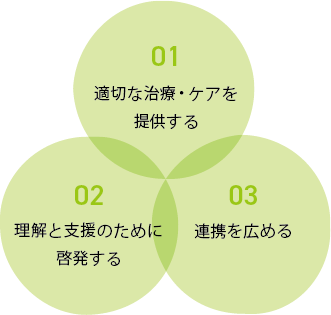

ACCLの活動は大きく、医療面と社会面に分けられます。医療面では、専門医療人材の育成と療養環境の向上に主軸を置いています。私は医療従事者ではないので治療自体はできませんが、研修のコーディネート、薬剤の供給支援、ご家族への経済的な支援などを行っています。

社会面では、患者さんやご家族が抱えている問題をソーシャルワーカー的な立場で一緒に解決すべく取り組んでいます。病院内で「家族の会」を発足したり、治療による副作用や感染症のリスクなどを親御さんや患者さんに伝えたり、場合によっては家庭訪問をしたり。患者さんとご家族のことを理解し、励ましながら支援していく取り組みです。

遺族へのグリーフケアも大切にしています。やはり現状では旅立っていく子どもたちもいますので、ベトナムに行く度にご遺族を訪問し、数年に1度は慰霊祭を執り行うなど、できる限りのことをしています。

コロナ禍明けの現地施設訪問

ベトナム・フエ名誉市民称号受賞

小児がん病棟で子どもたち・医学生ボランティアさんとビーズブレスレット作り

自分事に捉えた行動がボランティアにつながる

- ACCLで支援を行うやりがいとは何でしょうか。

-

治療が終わった子どもたちと再会できて、「ありがとう」という言葉をもらえたときは感無量です。今でもSNSを通して、自分の夢や仕事の報告をくれる子もいて、その姿に私自身が励まされています。2024年3月には、ベトナム・フエの名誉市民称号をいただきました。冗談半分で「一生ここにいていいんだよ」と言葉をかけてくれたり、家族のように受け入れてくれたりする現地の方々がいることも本当にありがたいなと思います。

- 現在の活動における課題は何でしょうか。また、課題解決に向けて私たち日本人ができることはありますでしょうか。

-

一番プライオリティが高いのは人材育成です。日本と比べるとドクターやナースの数が全く足りないので、個別の病院の取り組みだけでなく、医療業界全体の動きが必要だと感じます。

私たちは、NPOとして草の根的な支援をしてきましたが、ボトムアップだけではなく、トップダウンの支援もしていただけるように、関連の国際機関をはじめ、海外のエキスパートの皆さんと一緒に取り組んでいます。

皆さんには、まず実態を正しく理解してもらうことが一番です。小児がんは治る病気と認識し、小児がんに関わる人、小児がんにかかってしまった児童がいるのであれば、手を差し伸べてもらったり、情報を提供してあげたり、支援団体につなげてもらったり。そういった役割を担ってもらえるとありがたいですね。

- ボランティア精神の大切さについて、メッセージをお願いします。

-

私は、今の活動も過去のボランティア活動も、「好きだからやっている」という感覚が強いです。いい意味で「ボランティアをしている」という意識が薄いのです。皆さんも日々の生活の中で、「ボランティア」という名称ではなく、誰かのお手伝いをしたり協力したりしていると思います。

見聞きしたことを自分事として捉え、無理のない範囲で行動に移す。これだけでも十分ボランティアだと私は思います。ACCLの活動を知って、現地に行ってみたい方には、一緒にスタディツアーを組むこともできるので、ご興味を持ってくださったら、ぜひご連絡いただければと思います。

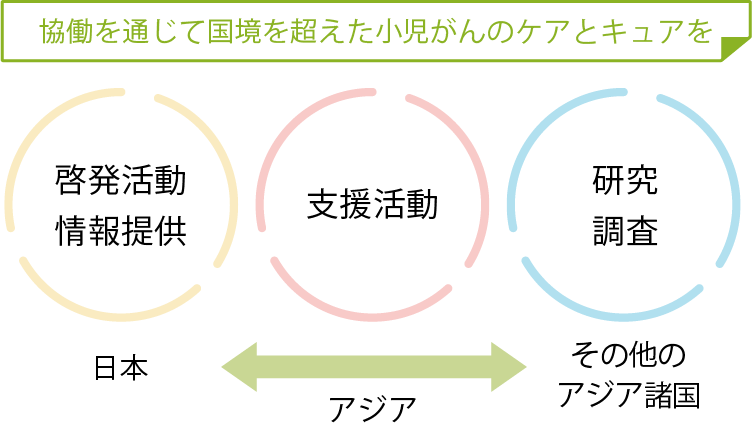

ACCLが目指すもの

ACCLは、支援を必要としている方々とそれを支える人々が、各々の役割を持ちながら同じフィールドに立ち、連携することを促します。その活動を理解、応援してくれるサポーターの皆様と協働、相互交流を通して、笑顔のゴールへ、みんなが連帯感で結ばれるような活動を目指し、“リーグ”と名づけられました。

ACCLウェブサイト http://www.accl.jp/

小児がん経験者と共に

小児がんを経験された方々による啓発や情報発信活動を応援しています。

当事者である患児、経験者、ご家族の皆さんの声に耳を傾け、行動につなげていきます。