speciality

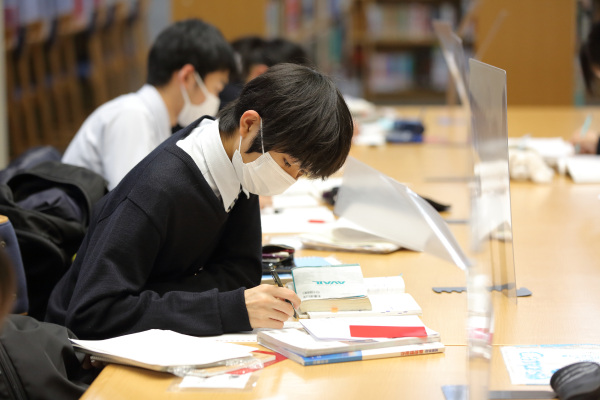

高等学校

教育の特長

教育の三本の柱

- 哲学教育

-

建学の精神である「諸学の基礎は哲学にあり」の言葉を胸に、社会や人のために力を尽くし「より良く生きる」ことをテーマとします。

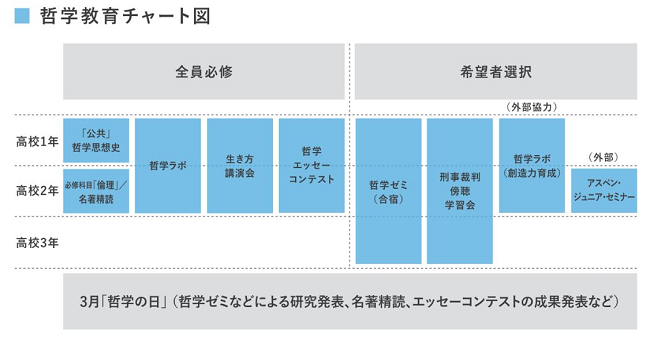

生徒一人ひとりが自ら考え、また論じ合うことにより、自問自答する力「哲学的に考える力」を養います。そのためのプロセスとして、古今東西の「名著精読」、さまざまな分野で活躍する専門家による「生き方講演会」、被告人の背景まで考える「刑事裁判傍聴学習会」や問題の現場まで行く「哲学ゼミ」国際的視点から発想力を高める「哲学ラボ」、日本人トップクラスの哲学討論会である「アスペン・ジュニア・セミナー」への参加などのプログラムを実践していきます。

多様な価値観を理解しつつ、他者とともに生きる自己の人生観、世界観を築く人材を育てます。

哲学教育の目的

哲学の語源は、ギリシャ語で「知を愛する」ことであるとされています。これは特定の「知識の集積」を指す言葉ではなく、あらゆる物事について前提から問い直し、真理を探究することを意味します。したがって哲学教育とは、既成の哲学・思想についての知識を増やすことではなく、何事に対しても「なぜそのように言えるのか」「その根拠は何か」「それ以外の考え方はありえないのか」と常に問い続ける姿勢を育むことであると私たちは考えます。

一般に「自分の頭で考えて行動する」ことが大切であるとは言われるものの、私たちは誰もが少なからず素朴な直感と経験にもとづいて物事を判断しています。私たちは誰しも生まれ育った環境や時代の影響を受け、偏った思い込みの世界に囚われてしまいがちです。そのような狭く暗い独断という洞窟から外に一歩踏み出すために、先哲の英知と他者との対話によって、自己の人生観や価値観を陶冶する力を育むことが、本校の哲学教育の目的です。

学祖井上円了の想い[思惟と実践の活動主義哲学]

学祖井上円了先生によって哲学館(現・東洋大学)や京北尋常中学校が創設された明治時代は、封建体制の価値観を一新する新しい社会の建設期であり、帝国大学以外にも多くの私学校が創設されました。しかし、そうした学校の多くは法律や経済、農業、商業、工業といった実学を教授する専門学校であり、哲学を教育の中心に据えた学校は哲学館と京北中学校だけでした。近代へと大きく変貌する社会の中で、次代を担う若者たちへの教育に力を注いだ井上円了先生は、哲学と教育に対する自身の考えを次のように述べています。

「哲学は万物の原理を探り、その原則を定める学問で、いわば理学から工芸にいたるすべての学問世界の中央政府にして、万学を統括する学問である」

「哲学は諸学の基礎となるものであるから、社会に出て一つのことを達成しようとする人は、哲学諸科を心得ているべきである」

「国を維持するは、決して二三英雄の力にあらず、実に一国を組織する教育あり、知識あり、品行ある人民の力によらざるべからず。これらの人民は一国の良心ともいうべき人々なり」

(引用はすべて『井上円了の教育理念』(東洋大学)より)

このように井上円了先生は、哲学を「思想錬磨の術」として、また普通教育として万人に必要なものであると考え、専門家の養成ではなく、広く社会一般の人々に対する教育活動を展開しました。明治という時代の開化期にあって、社会の変化に即応する実用の学問ではなく、敢えて哲学という物事の本質・根源を探求する学問を、広く一般に普及しようとしたのです。

現代社会と哲学

現代の日本社会もまた、長く続いた戦後の政治・経済構造の転換が迫られ、旧来の価値観の問い直しが求められる時代であると言われます。変化のスピードがはやく、進むべき方向性が定まらない現代社会で、巷に流布する言説や多数派の意見を鵜呑みにしていては、本質を見失い、社会の風潮に漂流することになりかねません。

世間の常識に埋没し、主体性を喪失した人間に、次代を切り開いていく力が宿ることはないでしょう。したがって、21世紀を生きる生徒達は、他者から指針が与えられるのを待つのではなく、不確実な未来に向けて自らの生き方を模索し、勇気を持って一歩踏み出す力を身につけなければなりません。そのための資質を養うことこそ、哲学教育の目的であると私たちは考えます。

東洋大学京北中学高等学校の哲学教育[自己と社会の変革]

東洋大学京北中学高等学校は建学の原点に立ち戻り、知性を鍛え成熟した若者を育むべく、思想錬磨の術たる哲学を教育の柱と定めました。そのためのプロセスとして、古今東西の名著を精読したり、様々な分野で活躍する専門家による「生き方講演会」、実体験を通した学びの機会である「刑事裁判傍聴学習会」や「哲学ゼミ」、外部団体と提携しながら哲学対話の最高峰である「アスペン・ジュニア・セミナー」、特許研修や提言研修を行う「哲学ラボ」などを設けています。こうした活動は生徒たちに自由闊達な議論と深い思索をうながし、校内には互いに学び合い、高め合う校風が醸成されていくことでしょう。誰もが自由に発想し、対話を通して自分の考えを表現できる空間は、哲学的に物事を考える場として不可欠です。私たちはこれを「哲学する空間」ととらえ、すべての生徒と教職員の努力によって守り育んで参ります。

私たちは学祖の遺徳を受け継ぎ、建学の精神「諸学の基礎は哲学にあり」の下に、あらたな哲学教育と「哲学する空間」を築いくことが、東洋大学京北中学高等学校の使命であると考えます。蜂はお花のなかに、お花はお庭のなかに、お庭は土塀のなかに、土塀は町のなかに、町は日本のなかに、日本は世界のなかに、世界は神さまのなかに。そうして、そうして、神さまは、小ちゃな蜂の中に。(金子みすゞ)

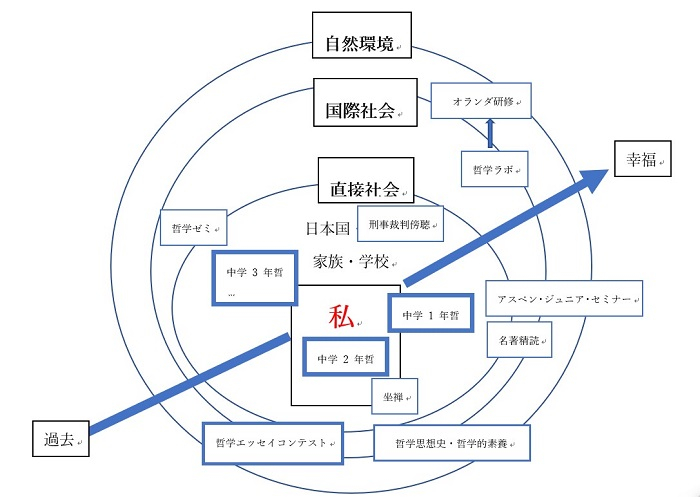

<東洋的全体論哲学と本校のカリキュラム>

・本校は「東洋」の名を冠しており、東洋的全体観や坐禅を取り入れている

・「自己」は社会や自然等の全ての接点との良好関係という「全体」の中で幸福に到達する

・「東洋哲学」は物事を対比させずに相互の関係からみる日本古来の思考様式である

・「坐禅」は自己脳を自己脳のために活動させ視野拡大・思考深化をさせる東洋的鍛錬である

・「中学哲学」は自己を中心に、他者と社会という全体との関りを考えていく

・「公共・倫理」は原理としての哲学と現象としての政治・経済学を学ぶ2部構成をとる

・「哲学ゼミ」は国内を中心に社会課題を現場で深く学ぶ

・「哲学ラボ」は特許を取得して2050年問題を考えることで未来を拓く力を修得する

・「哲学ラボ・オランダ」は創造力を蓄えた生徒が異文化と哲学対話をして視野拡大をする

・「刑事裁判傍聴」は犯罪者個人ではなく社会の歪みとその改善を考察することを主眼とする

・「アスペン・ジュニア・セミナー」は世界のリーダーが学ぶ哲学対話である

・「名著精読」は文書理解とプレゼンテーションの力を育てる創設者井上円了の哲学と本校の教育

哲学は一見すると言葉遊びの机上空論学と捉えられがちですが、円了は哲学を向上門(こうじょうもん)(真理追究)・向下門(こうげもん)(真理の社会還元)と2つに分けて実践性を重視しました。誤解を恐れず簡単に言えば、私たちは皆幸福になりたいと考えていますが、本当の幸福が分からなければそれを味わうことができない。そこで向上門(こうじょうもん)により本当の幸福を追求しますが、そこで終わってしまっては、やはり幸福になれない。そこで向下門(こうげもん)としてそれを実現するため、自己と社会を変革していく道を探る実践哲学が必要となるのです。

一方、私たちは各々個性を持ち、かけがえの無い存在として自己実現を果たしていきますが、その際に、家族・友人・学校の仲間・地域の人々・日本の人々・世界の人々・森や海の生き物との良好な関係があった方がより良く(より幸せに)生きられると考えられます。つまり、私たち個々人は全体の中で相互に関係しながら幸福を求めて生きているのです。そこで、本校では円了の向上門(こうじょうもん)(真理追究)・向下門(こうげもん)(真理の社会還元)の哲学思想に立脚するカリキュラムを図のように東洋哲学的全体論として構築しています。世界は繋がっているという全体論哲学は、金子みすゞの詩にあるように、われわれ東洋人には感性的に馴染み深いのですが、近年は忘れられてしまいそうな哲学でもあります。「哲学的に考える」とはどういうことか?

「哲学的に考える」とはどういうことでしょうか?「今日の夕飯は何かな?」といった一般的な問いを考える、あるいは問題の解決策を考えることとはどんなふうに違うのでしょうか?ポイントは、「視野を広げるために、目の前の問題から一歩下がること」です。以下にいくつかの例を挙げて、「一般的な意味での考えること」と「哲学的に考えること」を対比させてみましょう。

<実学と哲学>

- 生きるために必要な知識や技術(法律・語学・情報技術など)を学ぶのは実学

- 「そもそも人間は何のために生きているのか」を問うのは哲学

<道徳と哲学>

- 「人に優しくしましょう」など社会生活を維持するための徳目を身につけるのは道徳

- 「そもそも『人に優しい』ってどういうこと?」という前提から問い直すのは哲学

<芸術と哲学>

- 作品(音楽・絵画・彫刻など)の中に美しさを表現するのは芸術

- そもそも「美しい」とは何かを考えるのは哲学

<科学と哲学>

- 自然現象の背後にある原理・法則を解明するのは科学(ex.「人間も動物も遺伝子によって特徴が決まる」)

- 科学的事実や価値も含めすべてを明らかにするのが哲学(ex.「人間と動物は同等の尊厳をもつか?」)

<個別の問いと哲学的問い>

- 「どうして私はいつも素直に謝ることができないのか」は個別の悩み

- 「どうして人間はいつも素直に謝ることができないのか」は哲学的問い

このように、①哲学はいつも問いからはじまり、②目の前の事柄から一歩下がって、③俯瞰的な視座から私達の思考の前提や問いそのものについて吟味し直す活動と言えます。また、上で紹介した実学・道徳・芸術・科学などは、もともと哲学を構成していた個別の分野で、すべての学問は哲学に通じています。「諸学の基礎は哲学にあり」という建学の理念は、ここによく現れています。

人が生きていくうえで、悩みや困難にぶつかることは避けられません。悩みや問題の解決の糸口が見えないときに、一歩下がって、悩みや問いを哲学的なレベルに昇華させ、「そもそも問題の本質は何か」と考え直すことは、行き詰まっていた思考を新しい視点から見直すきっかけになるでしょう。

- 国際教育

-

将来、国際社会で活躍できる人材の育成を目指し、特に英語力の育成に力を入れています。また単なる受験のための英語ではなく、実践的な英語力の習得はもちろん、異文化を理解し尊重する姿勢を育むことにも重点を置いています。

校内外で実施される多彩な国際交流プログラムを通じて、真の国際人として活躍できる力を養います。

オランダプログラム(希望制)

〔実施目的〕

本校では、国際教育・キャリア教育・哲学教育を三本柱とし、「本当の教養を身につけた国際人の育成」を教育目標に掲げています。その一環として、海外の人々と英語による哲学対話を実践することで、生徒たちの実践的な英語力と国際的な視野を育みます。本プログラムでは、以下のような資質・能力を備えた人材の育成を目指します。

- 日本の国際的な立ち位置を確認した上で世界の進むべき道を考え、様々な利害や論点が複雑に絡み合っている社会問題から課題を抽出(問立て)し、国際言語である英語で書かれた情報を精査し、自分の考えを英語でまとめ、海外の人々と哲学対話ができる能力

- 解決困難な課題に解を見出していくため、毎日の授業から学んだ知識や批判的分析力・論理的思考力を生かす中で、学校の授業が受験対策でありながら、将来を切り拓いていく未来学であることを自覚できる能力

- 社会・文化・科学・芸術・健康といった幅広い様々な分野に対する識見を有し、様々な事象を多角的・深く考え、人々の幸福に貢献できる解決策を提言できる能力

- 多種多様な他者と積極的に関わり合うとともに、チームワークやリーダーシップを発揮していくことのできるコミュニケーション能力

- 課外活動に積極的に参加しながら自己の進路を考え、志望する学校へ進学できる能力

〔研修先および研修内容〕

(1)ライデン市内|ライデン大学

:ライデン大学の学生との哲学対話

「2050年問題」に関する英語でのプレゼンテーションを行い、それをもとに哲学対

話を実施。このことを通してプレゼンに対するフィードバックを通して国際的な視野

を広げ、自然な形で英語を楽しみながら学ぶ(2)ロッテルダム|エラスムス大学

:経済学で有名なエラスムス大学を訪問し、日本人留学生から留学生活やキャリアに関

する話を聞く。このことを通して進学やキャリアについて、国際的な視点から再考す

るきっかけとなる(3)アムステルダム市内およびブリュッセル(ベルギー)

:アンネ・フランクの家やEU本部、NATO日本政府代表部などの訪問

世界情勢や国際問題を身近に捉え、日本国内にとどまらない視点で物事を考える習慣

を養う(4)ハールレム市内|現地高校

:現地高校生との交流・学校見学・情報交換

友情を育み、将来にわたる国際的な人的ネットワークづくりへとつなげる

〔宿泊〕

ホテルステイ〔実施期間〕

期間休業中(9月末)の8日間〔対象生徒〕

高校1・2年生 15~20名〔費用〕

約50万円 ※海外保険料・オイルサーチャージは別途オレゴンサマープログラム(希望制)

〔実施目的〕

本プログラムは、高校1・2年生を対象に、アメリカ・オレゴン州でのホームステイを通じて異文化理解を深め、実践的な英語力を育むことを目的としています。自然豊かな環境の中での体験活動を通じて、国際的な視野と主体的に学ぶ姿勢を育てます。〔研修先および研修内容〕

アメリカ・オレゴン州ポートランド郊外の教会または学校を拠点とし、近隣の一般家庭でのホームステイを行います。午前:現地学校の教員による英語レッスン(拠点施設にて)

午後:フィールドトリップによる自然・文化体験 ※2024年度の例

- ベリー果樹園

- ローズガーデン

- マルトノマの滝

- ポートランド州立大学

- ラフティング体験

最終日前夜:ホストファミリーを招いたフェアウェルパーティ〔宿泊〕

ホームステイ〔実施期間〕

夏休み期間中(7月下旬~8月上旬)の約2週間〔対象〕

高校1・2年生 20名~40名〔費用〕

約65万円 ※海外保険料・オイルサーチャージは別途Let’s Chat in English!(希望制)

〔実施目的〕

本校では、将来の社会で求められる「考える力」と「英語によるコミュニケーション力」の育成を目的として、東洋大学の留学生と英語で対話するプログラム「Let’s Chat in English!」を毎年実施しています。本プログラムでは、「日本と海外の文化の違い、またそれを乗り越えるためには」というテーマをもとに、ディスカッションを重ね、最終的にはグループでの発表にまとめます。〔対象 〕

高校1・2年生(15名程度)〔活動内容・スケジュール〕

事前学習① オリエンテーション・活動内容説明

実 施① 留学生との初回ディスカッション・自己紹介事前学習② 話題整理と発表準備

実 施② 第1回の内容を深めたディスカッション事前学習③ 発表準備

実 施③ 発表会(グループによるまとめのプレゼンテーション)異文化理解と英語運用力の向上を目的とした本プログラムは、生徒にとって貴重な学びの場となっています。

英語スピーチコンテスト(高校版)

〔実施目的〕

本校では、英語による表現力と論理的思考力、そして主体的に発信する姿勢を育むことを目的として、英語スピーチコンテストを実施しています。テーマの選定から原稿作成、発表に至るまでのプロセスを通じて、生徒は国際社会で求められる力を実践的に養います。〔対象・時期〕

対象:高校1年生

実施時期:年度末(1月下旬)〔内容〕

学校設定科目「国際英語」の授業内で、効果的な英語プレゼンテーションの技術を学習します。各クラスから選ばれた代表生徒が、学年全体の前で英語スピーチを発表します。(テーマは自由)スピーチのテーマに関する調査や思考を通じて、探究力や論理的思考力の育成にもつながっています。審査員:本校に勤務する外国人講師4名が担当

優秀者には金・銀・銅メダルを授与

生徒による投票で「生徒賞」も選出なお、1位・2位・3位および生徒賞の受賞者は、東洋大学附属推薦の選考において加点対象となります。毎年多くの生徒が熱意を込めたスピーチに挑戦しています。

文部科学省後援 実用英語技能検定(英検)

〔実施目的〕

本校では、以下の目的のもと、英検への積極的な取り組みを推進しています:

- 英語4技能(読む・書く・聞く・話す)をバランスよく育成する

- 生徒一人ひとりの英語学習への意欲向上

- 資格取得による達成感と進路への活用〔学年別 目標級〕

高校1年 準2級以上

高校2年 2級以上※東洋大学への附属推薦において、一定以上の英検スコアを有することが要件の1つに設定されています。

〔英検を通じて得られる効果〕

- 学校全体での継続的な取り組みにより、生徒間で互いに切磋琢磨する文化が醸成されます

- 学年ごとの目標級が明示されているため、生徒自身が具体的な学習目標を持つことができます〔2級以上の取得率〕

高校1年生 23.4%

高校2年生 46.1%※データは2024年度のもの。またS-CBTなど個人受験分については、成績提供があったもののみ集計対象としています。

英検は、進学や将来のキャリアに活用できるだけでなく、自身の英語力の成長を実感できる貴重な機会です。生徒一人ひとりが目標級に向かって挑戦し、自信と達成感を得られるよう、学校全体でサポートしています。

ケンブリッジ英語検定

本校では、英語4技能の総合的な力を育成するための一環として、より高みを目指す生徒のために「ケンブリッジ英語検定(Cambridge English Qualifications)」を導入しています。

〔ケンブリッジ英語検定とは〕

イギリス・ケンブリッジ大学が開発し、世界130ヵ国以上で実施されている英語検定です。

この検定は、英語の「読む・書く・聞く・話す」の4技能すべてを測定することが特徴で、試験形式には実際のコミュニケーションに近いペアでのスピーキングテストなども含まれています。CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づいて評価されるため、日本の「英検」とは異なり、世界中で通用する英語力の証明となります。〔学年毎の試験タイプ・日本の英検とのレベル比較〕

高校1年生 A2 Key 英検 準2級程度

高校2年生 B1 Preliminary 英検 2級程度〔本校で導入する理由〕

日本国内で広く知られる「英検」と比べると、ケンブリッジ英語検定の認知度はまだ高くありません。しかしながら、国際通用性のある英語力を測定し、将来的にハイレベルな進学や就職活動にも活かせる貴重な検定です。

ケンブリッジ英語検定は、短期的な「合格のための対策」を目的とせず、生徒の現在の英語力を客観的に見つめ直す「学習習慣の健康診断」として活用することを意図しています。

日々の学びが「使える英語」につながっているかを確認し、今後の学習をより効果的なものにするための指標となります。〔試験の特徴〕

-リーディング・ライティング・リスニング:紙による筆記試験

-スピーキング:2名1組のペアで、2名の面接官による対話式の試験

- 出題形式:身近な話題を題材に、論理的に答える問題や思考力を問う問題が中心国際講演会(高1版)

〔実施目的〕

本校では、生徒たちが将来の自己実現に向けて主体的に考え行動できるよう、国際的に活躍する方々を講師に迎えた「国際講演会」を実施しています。

講演を通じて、グローバルな視野や異文化理解を深めるとともに、実際の経験に基づく知見に触れることで、進路や将来への具体的な目標設定を促します。講師との交流は、生徒にとって貴重な刺激となり、意欲や自信を育む機会となります。〔対象・時期〕

対象:高校1年生

実施時期:前期(7月上旬)〔内容〕※2024年度の例

テーマ:「私の常識」は「世界の常識」?

講 師:井崎 雅之 氏(元銀行員/海外駐在経験豊富)

講演概要:

長年にわたり、オーストラリア・インド・カナダなど複数の国で勤務・生活された井崎雅之氏をお招きし、「自分にとっての常識が、世界でも通用するとは限らない」というテーマでご講演いただきました。

異文化体験をもとにしたリアルなエピソードを交えながら、生徒たちは以下のような視点を学びました。主な講演内容:

(1)文化や言語の違いに対する気づき

例:あいさつの仕方、交通ルール、食文化、宗教的習慣など、国によって「常識」は大きく異なること。(2)インドの多様性と文化背景

インドでは、言語や宗教、生活様式が非常に多様であることを紹介。ヒンドゥー教、イスラム教、ジャイナ教など、宗教ごとの価値観が人々の生活に深く根付いていることを学びました。(3)英語学習の工夫と姿勢

英語を効率よく学ぶには「時間の使い方」「繰り返しの工夫」「学ぶ目的の明確化」が大切であることを、実体験を交えて伝えてくださいました。(4)海外生活を有意義に送るための心構え

– 想定外のことも楽しむ余裕を持つこと

– 謙虚な気持ちで現地に「住まわせていただいている」意識を持つこと

– 現地の歴史や文化を事前によく調べること

– 良き現地の友人や信頼できる人との関係づくりが大切であること生徒の感想(一部抜粋):

「当たり前」は国によって違うことに驚きました。

インドでのリアルな経験を通して、自分も世界をもっと知りたいと思いました。

英語の学習に目的を持つことの大切さを実感しました。本講演会を通じて、生徒たちは単なる語学学習を超えた、グローバルな視野と異文化理解の第一歩を踏み出す機会となりました。

- キャリア教育

-

文理選択、志望校の選択、受験校の選択、進学先の選択など、大学進学までに様々な選択に迫られます。これらの選択は科目の得意・不得意、有名か無名かなどで短絡的に決定して良いものではありません。多くの選択肢の中から、自ら最良のものに絞り込み選択していかなければ、後悔し誰かのせいにしたくなるかもしれません。自身の人生に責任をもって、最良の選択をするためには何が必要でしょうか。それは知識と経験の地道な積み重ねです。目立つことや派手な花火を打ち上げればそれで終わりではありません。何を学び何がしたくて大学へ進学するのか、大学卒業後の人生を見据えながら、一歩一歩自ら未来を切り開いていく力を養います。

自分自身について振り返る

進路面談

三者面談の他に、定期的に生徒と担任の先生による面談を実施しています。学習の進捗状況や進路選択において、課題を整理しながら、今後とるべき方向性を確認します。自ら動くことが大事ですが、必ずしも自ら動くことが得意な人ばかりではありません。全員と個別に面接することで、自分から相談しに行くことが難しい生徒でも、先生という他者から見える視点で自分を見つめなおす機会となります。

生徒手帳「今⇔未来手帳」

「時間を制する者は受験を制する」と言われるように大学受験では隙間時間をどのように活用したかが重要になります。こうしたタイムマネジメントの考え方は、大学受験だけではなく将来を見据えればビジネスの世界でも役に立つ習慣です。タスクを整理し、限られた時間をどのように有効活用するかということは急にできるようになるものではありません。習慣的に計画を立て、振り返ることで自身の弱点に気づき、修正するサイクルを学習を通じて築き上げます。

スタディサポート

事前に出された課題を基にした試験で基礎学力の定着度合いを測ります。また、「学習状況リサーチ」で自身の学習習慣や進路に対する意識を見直します。分析結果は冊子で個別に返却され、学力と習慣の相関関係を軸に、何を見直すべきかが明示されます。年度当初に実施することで学年のスタート時に自身を見つめなおし、軌道修正を図ってから新年度の本格スタートを切ることができます。

大学受験を知る

進路の手引き

「進路の手引き」は、進路決定に向けたポイントや、大学の学問分野、大学入試の仕組みなど大学受験を考える土台になる基本的な情報が掲載されています。また、大学受験を終えたばかりの先輩方による合格体験記では、どのように壁を乗り越えたのか、どのような参考書を使用したかなど、様々な入試形態ごとに受験生目線でアドバイスが掲載されています。進学に向けた選択を迫られた際に考えるヒントとして役立てることができます。

大学進学相談会

高校2年生、3年生に向けて校内で実施します。大学の入試担当者が本校に来校して少人数のブース形式から大人数の講義形式など希望者数に応じて様々な形態で実施します。3年生向けには併願校として考えてほしい大学を中心に、2年生に向けては学問分野を軸とした志望校選択の一環として実施しています。

この他、オープンキャンパスへの参加を夏休みの宿題に、東洋大学学びライブは東洋大学を志望する生徒に参加を促しています。また、希望生徒を対象に高大連携講座として、東洋大学の複数の学部に附属3校(本校・牛久高校・姫路高校)の生徒が集まり、各キャンパスで大学生や大学の先生とともに調査や学習、プレゼンテーションを行います。

社会に出ることを意識する

学びみらいパス

「学びみらいパス」という教材では教科学力以外に、社会で必要とされるジェネリックスキル(汎用的能力)を測定します。また、これに加えて、自身の特性や職業・学問適性を問い直し、自身の関心や特性を参考にしつつ社会に出ることを意識付けます。この教材を使用した後に、講演会を行い長期的視座としては大学卒業後の姿を意識づける機会とします。

キャリア講演会

進路選択そして大学卒業あるいは大学院を修了した後に、大多数は職業選択を迫られます。それは分断して考えるものではなく、枝分かれするにしても、幹となる価値観を持つことは重要です。大学入学までの学び、あるいは大学での学びや研究がどのように社会に還元されるのか、講演を通じて学問と社会との結びつきについて理解を深め自身に落とし込み、進路選択や職業や労働に対する見方や考え方などの価値観を形成するとともに、高校1・2年生のそれぞれの段階で、キャリアに対してどのような考え方で臨むべきか考える一助とします。

探究(進路・キャリア分野)

探究の時間では「キャリア」と「哲学」に関する探究活動を行います。文理選択や志望校の選択は、社会に出ることを結び付け具体的なイメージをもつことでより有意義な選択が可能になります。そうはいっても、学問あるいは企業活動がどのように社会に利益を還元しているのか見えてきません。探究(進路・キャリア分野)での活動を通して、企業がどのようにして社会貢献をしているのか、企業ではどのようにアイディアを具体化しているのかということを体験し、知識や体験を社会に還元することとはなにかということを学ぶことで、将来像を具体的に描く手がかりとします。

サポート体制

先輩たちによる受験報告会

受験生がどのように志望校を選択し、合格にたどり着いたのか、高校1年生の時、2年生の時に何を考えていたのか、進路選択のきっかけはどこにあったのか。こうしたことなど受験を終え卒業したばかりの先輩からインタビュー形式で話を聞きます。受験報告会の後は、気軽に相談ができるよう個別相談のための時間も設けています。先輩たちも受験報告会で報告できることを目標に受験を乗り越えてきました。

進路講演会

外部の専門家をお招きして、最新の入試動向を踏まえた講演を行います。外部の専門家はどのように入試動向を分析するのか、学校だけでは得られないデータや視点から、新たな気付きを得ることができます。

進学指導検討会

進路指導部が中心となって、模擬試験などのテスト結果から、その学年が弱点としていることは何か、次の試験に向けて何を解決すべきかということを、学年教員と進路指導部の教員で確認し、進路実現に向けた問題点を共有し生徒たちをサポートします。

学習指導

ASP(After School Program)

放課後の時間を利用し、理解が曖昧な箇所や苦手分野、あるいは強化したい分野について科目担当者を中心に講習を行います。補習という要素もありますが、基本的には選択制で前向きに学習に取り組む生徒を応援する講習です。

夏期・冬期講習

長期休業期間を利用して、大学受験を視野に入れた講習を実施します。特に夏期講習は通常授業をさらに応用・発展させた講義、基礎基本を徹底したものや実践的あるいは実験を含む演習など様々な講座を用意しています。

自習室との連携

自習室やスタディデッキなどの自習空間が充実しており、職員室前の丸テーブルや自習室のチューターなど、質問ができる場も豊富です。進路指導部と自習室チューターの連携を強め、英検対策や共通テストの苦手分野対策など生徒のニーズを見極めながら多様な企画を打ち出しています。