keywords

教育の三本の柱

哲学教育

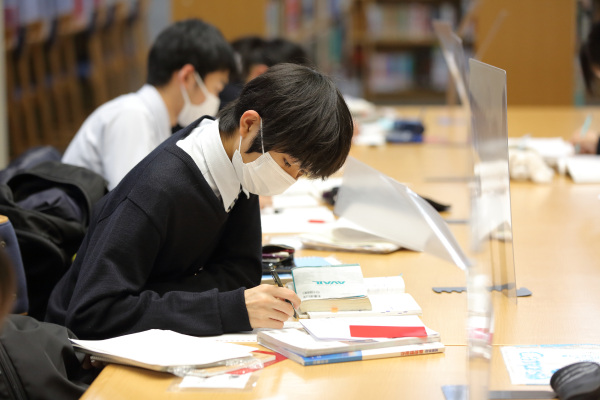

建学の精神である「諸学の基礎は哲学にあり」に基づき、「より良く生きる」ことを求めて哲学的に生きる力を養います。中学では週に1時間の「哲学」の授業を設定し、生徒一人ひとりが自ら考え、また論じ合うことにより、自問自答する力「哲学的に考える力」を養います。

人類の叡智に学び、多様な価値観を理解しつつ、他者とともに生きる自己の人生観、世界観を築く人材を育てます。

- 哲学教育の目的

-

哲学の語源はギリシャ語のフィロソフィア、その意味は「知を愛する」ということです。これは知識の豊富さ、博学さを指す言葉ではなく、あたりまえの日常に対して驚きや関心を持ち、あらゆる物事について前提から問い直し、真理に迫ろうと「探究すること」を意味します。したがって哲学教育とは、既成の哲学・思想についての知識も動員しつつ、何事に対しても「なぜそのように言えるのか」「そもそも○○とは何か」「それ以外の考え方はありえないのか」と常に問い続ける姿勢を育むことであると私たちは考えます。

一般に「自分で考え、判断し、行動する」ことが大切であるとは言われるものの、人は誰しも生まれ育った環境や時代の影響を受け、ややもすると狭く偏った視野に囚われてしまいがちです。したがって私たち一人ひとりの経験から導かれる結論は、狭い世界に閉ざされた独断や偏見に陥るおそれがあります。こうした思考の囚われを乗り越えるために、先哲の英知と他者との対話によって自己の生き方や社会のあり方を俯瞰し、自ら価値観を陶冶する力を育むことが、東洋大学京北中学高等学校の哲学教育の目的です。

- 学祖井上円了の想い[思惟と実践の活動主義哲学]

-

学祖井上円了によって哲学館(現・東洋大学)や京北中学校(現・東洋大学京北高等学校)が創設された明治時代は、封建体制の価値観を一新する新しい社会の建設期であり、帝国大学以外にも多くの私立学校が創設されました。しかし、そうした学校の多くは法律や経済、農業、商業、工業といった実学を教授する学校であり、哲学を教育の中心に据えた学校は哲学館と京北中学校だけでした。近代へと大きく変貌する社会の中で、次代を担う若者たちへの教育に力を注いだ円了は、哲学と教育に対する自身の考えを次のように述べています。

「哲学は万物の原理を探り、その原則を定める学問で、いわば理学から工芸にいたるすべての学問世界の中央政府にして、万学を統括する学問である」

「哲学は諸学の基礎となるものであるから、社会に出て一つのことを達成しようとする人は、哲学諸科 を心得ているべきである」

「国を維持するは、決して二三英雄の力にあらず、実に一国を組織する教育あり、知識あり、品行ある人民の力によらざるべからず。これらの人民は一国の良心ともいうべき人々なり」〔引用はすべて『井上円了の教育理念』(東洋大学)より〕

円了は、哲学を「思想練磨の術」としてとらえ、また普通教育として万人に必要なものであると考え、専門家の養成ではなく、広く社会一般の人々に対する教育活動を展開しました。明治という時代の開化期にあって、社会の変化に即応する実用の学問ではなく、敢えて哲学という物事の本質・根源を探究する学問を通して、人々を迷信や封建時代の価値観から解放しようとしたのです。そこには、3回にもわたる世界巡行を通して見聞を広め、西洋文明に限らず世界中の文化や思想について洞察を深めた円了の幅広い教養と熱い情熱がありました。

- 現代社会と哲学

-

現代の日本社会もまた、長く続いた戦後の政治・経済構造の転換が迫られ、旧来の価値観の問い直しが求められる時代です。変化のスピードがはやく、目指すべき将来像が定まらない現代社会で、巷に流布する言説や多数派の意見を鵜呑みにしていては、本質を見失い、世間の常識に埋没し、社会の風潮に漂流することになりかねません。

また、現代社会には、未だ確たる基準や方針がなく私達自身が新たな価値観や答えを見つけていかなければならない問題が多くあります。日本社会の急激な少子高齢化やグローバル化、世界的に開発が進む遺伝子工学や生命医学、AIの発達などは、これまで人類が考えもしなかった新たな問題を私達に突きつけています。その解決の担い手となるのは、次代を担う若者たちです。円了が目指した、時流にも権力にも屈しない知的人格を形成する哲学教育は、今の時代にまさに求められていると言えます。

- 東洋大学京北中学高等学校の哲学教育[自己と社会の変革]

-

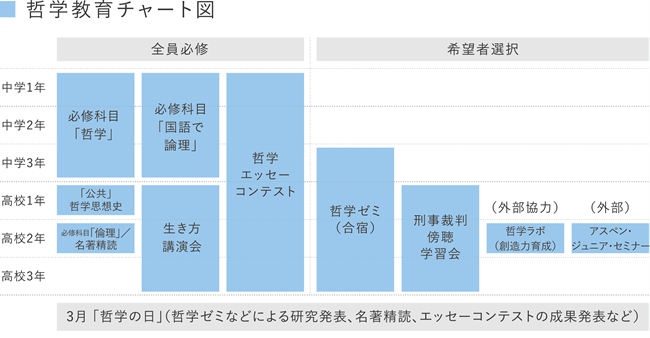

本校の哲学教育は、いわゆる哲学研究の専門家を養成するためのものではありません。二千数百年におよぶ哲学の知恵を活かして、すべての人により良く生きる可能性を拓く「生き方教育」としての学びです。その6カ年のプログラムで重視されているのは、主に以下の3つの要素です。

- 「無知の自覚」に基づき、日常のふとした疑問や違和感をもとに自ら問いを立てること

-

自己の生き方の前提となっている思考の枠組みや概念を吟味し、再構築すること

- 立場の異なる他者との対話を通して、より良い生き方・あり方をともに探究すること

21世紀を生きる生徒たちは、他者から指針が与えられるのを待つのではなく、不確実な未来に向けて自らの生き方を模索し、勇気を持って一歩踏み出す力を身につけなければなりません。そのための資質を養うことこそ、哲学教育の意義であると私たちは考えます。

- 創設者井上円了の哲学と本校の教育

-

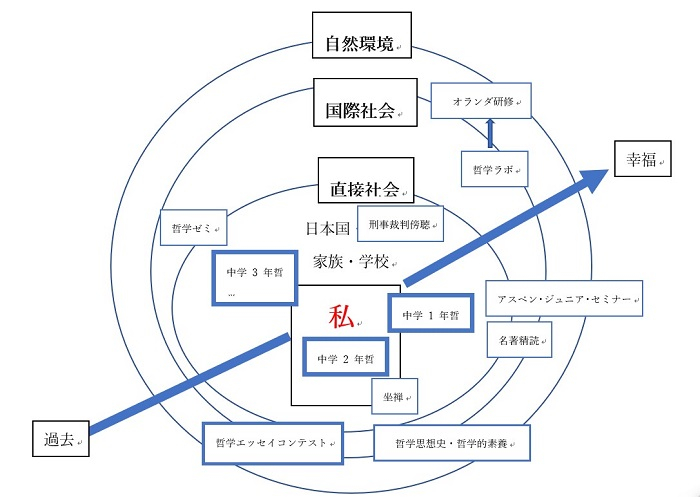

哲学は一見すると言葉遊びの机上空論学と捉えられがちですが、円了は哲学を向上門(こうじょうもん)(真理追究)・向下門(こうげもん)(真理の社会還元)と2つに分けて実践性を重視しました。誤解を恐れず簡単に言えば、私たちは皆幸福になりたいと考えていますが、本当の幸福が分からなければそれを味わうことができない。そこで向上門(こうじょうもん)により本当の幸福を追求しますが、そこで終わってしまっては、やはり幸福になれない。そこで向下門(こうげもん)としてそれを実現するため、自己と社会を変革していく道を探る実践哲学が必要となるのです。

一方、私たちは各々個性を持ち、かけがえの無い存在として自己実現を果たしていきますが、その際に、家族・友人・学校の仲間・地域の人々・日本の人々・世界の人々・森や海の生き物との良好な関係があった方がより良く(より幸せに)生きられると考えられます。つまり、私たち個々人は全体の中で相互に関係しながら幸福を求めて生きているのです。そこで、本校では円了の向上門(こうじょうもん)(真理追究)・向下門(こうげもん)(真理の社会還元)の哲学思想に立脚するカリキュラムを図のように東洋哲学的全体論として構築しています。世界は繋がっているという全体論哲学は、金子みすゞの詩にあるように、われわれ東洋人には感性的に馴染み深いのですが、近年は忘れられてしまいそうな哲学でもあります。蜂はお花のなかに、お花はお庭のなかに、お庭は土塀のなかに、土塀は町のなかに、町は日本のなかに、日本は世界のなかに、世界は神さまのなかに。そうして、そうして、神さまは、小ちゃな蜂の中に。(金子みすゞ)

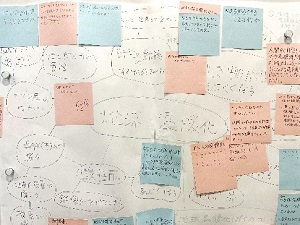

<東洋的全体論哲学と本校のカリキュラム>

・本校は「東洋」の名を冠しており、東洋的全体観や坐禅を取り入れている

・「自己」は社会や自然等の全ての接点との良好関係という「全体」の中で幸福に到達する

・「東洋哲学」は物事を対比させずに相互の関係からみる日本古来の思考様式である

・「坐禅」は自己脳を自己脳のために活動させ視野拡大・思考深化をさせる東洋的鍛錬である

・「中学哲学」は自己を中心に、他者と社会という全体との関りを考えていく

・「公共・倫理」は原理としての哲学と現象としての政治・経済学を学ぶ2部構成をとる

・「哲学ゼミ」は国内を中心に社会課題を現場で深く学ぶ

・「哲学ラボ」は特許を取得して2050年問題を考えることで未来を拓く力を修得する

・「哲学ラボ・オランダ」は創造力を蓄えた生徒が異文化と哲学対話をして視野拡大をする

・「刑事裁判傍聴」は犯罪者個人ではなく社会の歪みとその改善を考察することを主眼とする

・「アスペン・ジュニア・セミナー」は世界のリーダーが学ぶ哲学対話である

・「名著精読」は文書理解とプレゼンテーションの力を育てる - <中学哲学> (中学生全員)

-

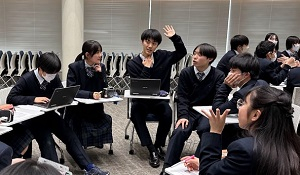

中学の哲学は週に1時間設定されています。各学年にテーマがありますが、時々逸脱しながらも、担当する先生と参加する生徒が創意工夫を凝らし、楽しい授業を展開しています。

<テーマ>

1学年➡他者と自己

2学年➡自己

3学年➡自己と社会

私の姿は鏡を通さないとよくわからないように、私の内面も友人を通さなくてはよくわかりません。そこで、まず、他者と自己について考え、学校の中に居場所を作ります。何歳になっても人間にとって居場所は大切です。居場所がある人は強いし、居場所のある人は頑張れる。居場所とは、私の話をよく聞き、私を受け入れてくれる場所です。話し手は「他人を傷つけない限り、どんな発言をしても良い」、聞き手は「他人の発言は、相手の目を見て最後まで聞き取る」という原則の上に傾聴の練習を行い、哲学対話・哲学討論会・哲学劇・哲学ゲーム・哲学花いちもんめ・自分史・未来日記・哲学日本の旅、世界の旅などなど、本校オリジナルの哲学をみなさんも先生と作り上げてみませんか。ここで学んだことを基礎に、全員が「哲学エッセー」を年度末に書き上げ、先生全員とクラスから立候補した哲学委員が審査を行い、哲学の日に発表します。中学1年 テーマ「他者と自己」について考える

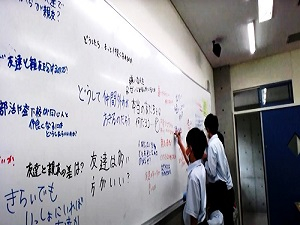

「鏡に映った自分の姿を見て自分の容姿を客観的に捉えるのと同じように、人は他者との交わりを通じて自分や社会を意識するようになるのではないか。」そんな考えから中学1年生では「他者と自己」をメインテーマとして、それに沿って各先生方が独自の授業を展開していきました。一方、他者に同調や迎合するのではなく、他者の考えを認めるとこと、その話を聞くことができることによって、自分の居場所も確保することができます。従って、先生方の授業には必ず哲学対応の時間が取り入れられています。その対話のテーマも自分たちで決めるクラスもありましたね。

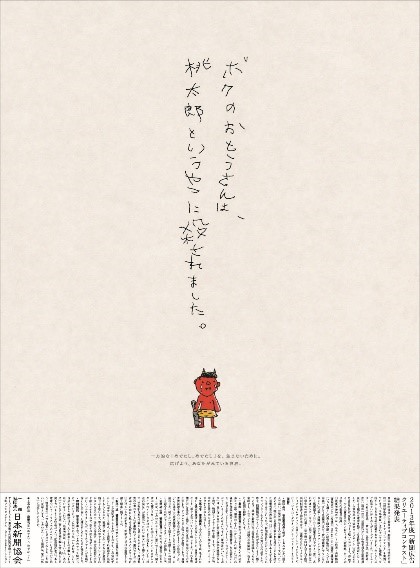

他のクラスをのぞいてみましょう。このクラスでは、ヒーローであった桃太郎が本当に正義であるのか、鬼の子供の立場から検証を行っています。隣のクラスでは、親の視点から自分たちを見直しています。このような立場の置き換えを行ってみると、面白いことに、今までと全く違う世界が見えてきます。桃太郎は完全なヒーローではないし、完璧を求められる親はまだ親になって十数年しか経っていない。でも矛盾を抱えながらも自分たちの将来を照らしてくれている。そんなことに気づいていきます。

私たちがコミュニケーションや思考の道具として使用している言葉は不思議な力を持っていて、ちょっと表現を変えるだけで楽しい生活ができることがわかってきました。アバターを使っても表現は大切でしたね。これからも1学年で身に付けた他者との関わり方を基に、よりよいワクワクする学校生活を各自が作っていきましょう。 日本人は失敗を悪として考えますが、失敗は学びの母であります。ナイストライの精神で、様々な人々の立場から物を眺めて、考える努力を続けて欲しいと思います。

〇授業テーマ

「友達について」「ナイストライを哲学する」「親と自分の今後」「クラスメートを俯瞰する」

「ヒーローを通して正義を考える」「課題を解決しよう」「ことば」「怨憎会苦」

中学2年 テーマ「自己」について考える

中学2年生の哲学の授業は、1年生の時にテーマだった「自己と他者」の授業で家族やクラスメイトなどの自分の周囲の人々について考えた経験を材料とし、そこから見える「他人と違う自分」とはどのような個性を持った存在なのか、ということについて考える時間でした。

昨年度同様、学年教諭が様々な観点(MBTI、好きなもの、自己肯定感、自分の名前など)から自己理解の手がかりをつかむと共に、それを他者へ伝えるための表現手段のレパートリーを広げるきっかけとしました。

また今年度の実践の特徴として、1年間哲学の授業を受けた生徒自身が理解した「自分なりの哲学」を表現する場、また等身大の哲学活動を行う場として、生徒運営による哲学の授業を行いました。「喜怒哀楽」の感情を軸として、今までの人生で一番強い感情を抱いた瞬間について思い返し、同級生と共有する時間を持ったことは、自分の経験に意味を持たせることになると同時に、それまで知ることのなかった同級生の経験や思いについて知るきっかけとなり、見方が変わる機会となったようです。

「友情」というテーマで哲学対話をしている様子

後期は学年全体で「他国と自国の暮らし方の違い」「自分の取扱説明書」「感情を表す言葉とそこから連想するものを比較する」といったテーマで授業を行いました。自分と他者を比較することから浮き彫りになった、自分自身にしか持ちえない経験やそこから生まれた考え方、価値観などについて捉えなおし、哲学エッセイの材料へと昇華していきました。他者について考えることが多かった昨年度よりいっそう、経験が自分に何を与えてきたかということについて自覚的になり、エッセイにおいてもより「自分にとってこれは何か」について深く向き合うことができるようになった印象です。

「自己と社会」がテーマとなる3年生の哲学では、社会の実態をつかむとともに、自分が社会とどのように相対することができるのか考えていきます。

「自分と外国の生活の違い」をどう表現できるか

議論しています

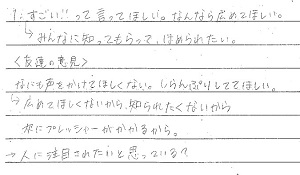

「人にどうしてほしい?」に対する自分と他人の

違いについて考えたワークシート中学3年 テーマ「自己と社会」について考える

1・2年生のテーマであった「自己と他者」「自己」に続いて、「自己と社会」というテーマで、自分の考えていることが社会とどう結びついているのか、また結びつけることができるのか、そして結びつくことにどのような意味があるのかについて、様々な観点から考えてみました。高校進学後も、自分自身の在り方や進路についてさらに「考える」ことを続けていってもらいたいと思います。

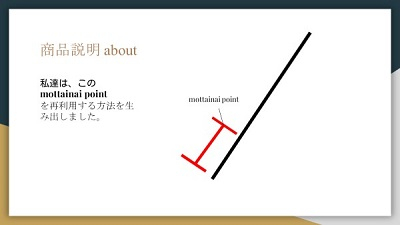

再利用できるシャー芯の開発スライド

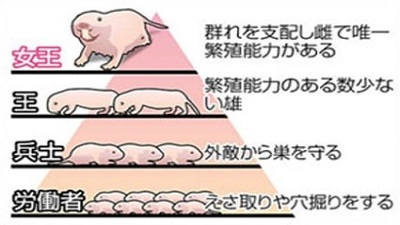

ハダカデバネズミの社会性のスライド

〇授業テーマ

学校内に掲示する標語

などを考える社会(学校)に掲示する標語などについて、ペアワークやグループワークを通じて考え、作品を制作した。 標語などを考えることを通じて、社会(学校)と個人のつながりについて考えるとともに、他の人の感じ方を知るきっかけとなった。 国境の島「対馬」 来年度の哲学ゼミのテーマである「長崎県対馬」をテーマに国境の島が抱えてきた地政学的な課題について学びあった。 大陸との窓口であった対馬は、文化や技術の最先端であったとともに、防衛上の最前線でもあり続けた。ICT機器を駆使しつつ、学びあうことができた。 商品開発 0から1を生み出す発想力を養うため、「この世にまだない商品を開発しよう」という活動テーマのもと、各クラスで商品開発コンテストを実施した。 面白いアイデアがさまざま挙がった。存在しないものを自ら生み出すエネルギーを、社会に出た際の生きるヒントとして残しておいてもらいたい。 ヒトの社会の在り方とは ヒトとヒト以外の生物の社会の共通性や多様性を学ぶ中で、ヒトの社会の在り方について考えを深めていった。 ヒトの社会についてクラスによって異なる意見が多くみられ、クラスの社会性があらわれていた。ヒトの社会に反映できそうなものが多くあり、視野を広げることができた。 男性 女性

ジェンダー社会異性の考えや苦労を理解することを目標に、異性についての特質と自分が思うよりよい社会についての発表を行った。 生徒たちはジェンダー平等の取り組みについて詳しく、幅広い視野から冷静に考えていることが分かり、とても感心した。 常識を疑う 日頃から当たり前と思っているような事柄について疑いを持ち、それについて改めて考えてみた。常識を1つ挙げ、それをクラスメートと共有し議論をした。 身近なものから社会的なものまで幅広いテーマが出た。こういったことを考えるのが好きな生徒から苦手な生徒まで、様々な話題についてお互いに共有し、意見交換ができた。 日本で活躍する企業から

社会を考える企業の存在意義や社会的責任について学び、グループごとに興味関心のある企業を1社フォーカスして、プレゼンテーションを行った。 あまり直接的に考えたことがないであろう企業が社会の中でどのような役割を担っているのかを、今後の生活にも生かせるように取り組むことができた。 東洋哲学基礎

死と倫理古代中国の儒家や法家、道家の思想を学んだ上で、尊厳死や安楽死の問題について考えた。 古典の思想や考え方を踏まえて、改めて生と死について深く考えるきっかけとなった。 - 中学哲学エッセー(中学生全員)

-

哲学を主軸とした学校として、哲学対話や問立て(日常のある一点に疑問を持ち、深く掘り下げる契機を見いだす)には慣れている生徒が、1年間に1本の哲学エッセーを書き上げます。自分で考えたり、友人と対話をしたり、調べたりと、知力を総動員します。書き上げた原稿は、先生方や生徒から成る哲学委委員の審査を経て、優秀作品が毎年3月18日の「哲学の日」に発表されます。

<中学委員長挨拶>

私は、三年間哲学委員をやってきました。様々なエッセーを読み、文には書いた人の経験、感じ方、考え方が素直にあらわれているなと思いました。それぞれのつらい過去や、思い描く未来、普段考えていることなど、意外な一面を知ることができます。そこには、共感できるものもあれば、残念ながら私には理解できないようなエッセーもあります。しかし、大切なのは共有し、認め合う姿勢をもつことです。よく言われているように、哲学に正解はありません。どんな意見を持っても良いのです。しかし、自分だけが満足する独りよがりな文章になってはいけません。大切なのは自分の考えを共有しつつ、いかに読み手に興味をもってもらい、自分の文章を読んでもらえるかどうかということだと思います。そのように考え、今回の哲学エッセーでは私自身が特に独りよがりにならないように気をつけました。長い文章では独りよがりになりやすく、考えや展開がまとまりにくいです。短く、自分の意見をまとめ、言語化し、エッセーを仕上げるということは簡単ではありません。だからこそありふれた浅い答えではなく、自分の経験や興味を題材とした深く考えられたエッセーが評価されます。もし答えが出ていなくても、より魅力的に感じられるのだと思います。

このように「哲学エッセー」は書くことだけでなく、読むことも学びになります。

自分の意見の表現の仕方なども知ることができるのです。「哲学の日」はたくさんのエッセーを読み、いろいろなことが学べるチャンスです。みんなで一緒に学びを深めましょう!<作品例>

「全ての人に好かれることは可能?」

「差別とその本質」

「掛け算」

「説教は愛情か」

「私の哲学は「分からない」」

「命の形」

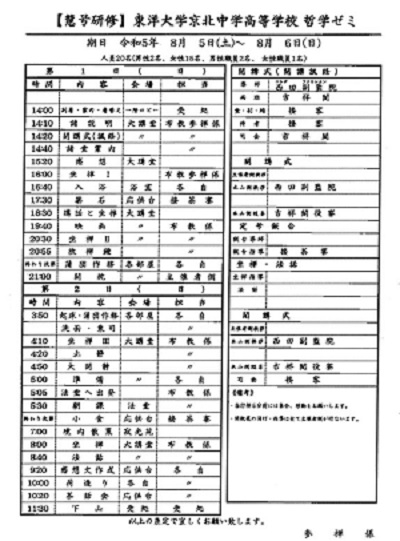

「”違う”はいいこと」 - 哲学ゼミ(中学2年~高校2年、希望制)

-

社会には様々な課題が山積していますが、そこには技術的に解決できず、価値観を基本に据えた哲学的な解決を図る必要がある問題や、そのような側面を含んだ問題があります。例えば、環境問題一つを取り上げても、ただ二酸化炭素を抑制する技術を開発するだけではなく、「人間はどこまで利便性を求めてよいのか」という哲学的な問いに答えていかなくてはなりません。哲学ゼミでは、そのような哲学的な問いかけを研究して、現地での哲学討論を通じ、自分なりの結論を出すことを目的としています。2024年度のテーマは「国境とは何か」、「国境は必ず必要なものなのか」などの問いを生徒一人一人が携えて、古くから日本の玄関口となってきた対馬と、その玄関口を外から眺める釜山を訪問し、それぞれの場所で哲学対話をしてきました。以下にその時の報告書を紹介いたします。なお、2025年度は、座間味という離島を訪れ、「便利であることは幸福の第一条件か」などの問いに挑んできます。

① 実施目的

実際に現地に赴くことで、日本が抱えている様々な問題を認知し未来を担う国際人を育成する。活動報告

A 事前学習

関連書籍の閲読、韓国に留学していた日本人大学生との対話、韓国人の留学生との対話、本校「地理」担当の先生による韓国の言語・文化についての講座を通して、対馬および韓国の歴史、文化を学んだ。

B 対馬での活動

・対馬市厳原見学

・対馬博物館、対馬朝鮮通信使歴史館などを訪れ、対馬の文化を学ぶ

・朝鮮通信使行列に参加し、長崎県立対馬高校の生徒と交流

・対馬の地形・歴史・信仰について学ぶ(浅茅湾・和多都美神社・殿崎・三宇田浜)

・航空自衛隊海栗島分屯基地を訪れ自衛隊員の方々と対話

C 釜山での活動

・釜山外国語大学校訪問と韓国釜山広域市の高校生と交流し市内研修を行う

・市内研修(課題研修)

D 事後学習

実際に行った感想や日韓および対馬における課題の共有をし、現状の課題を解決に近づけるために ポスター発表を行う。

③ 活動を通して学んだこと

A 対馬で学んだこと

1 対馬と日本が抱える課題

「朝鮮通信使行列」に参加した際に他の参加者の方からお話を伺ったところ、行列に参加している人の多くは対馬の公務員の方や、職場で参加を促された人たちであるという事がわかった。対馬でも少子高齢化は加速しており、「通信使行列」のような伝統行事を引き継ぐことすら困難となっている。若者が対馬から島外に出る一方で、対馬島外から移住してくる人は伝統行事などに積極的に参加している。実際、お話を伺った方も島外から移住してきた人であった。

また、対馬では環境問題も課題になっている。訪れた砂浜では大量のゴミが目についた。島と聞くと自然が豊かで美しいものだと考えていたが、実際は日本全体と同じように環境に対する課題を抱えているのだと知った。

2 国防線としての対馬が抱える問題

対馬は日本の中で最も韓国に近い場所に位置する。そのため島内には韓国人観光者が多い。対馬の経済の大部分は韓国人によって成り立っていると言っても過言ではない。島民の方から聞いた話では、コロナ禍で観光客が大幅に減少した際に多くの店が潰れたという。しかし、対馬の人々の中には韓国人に対してマイナスイメージを持っている人が多かった。その人たちが言うには、対馬に来る韓国人は東京に来る韓国人に比べて経済的な余裕が無く、またマナーも悪いという。薬局などでは韓国語で窃盗や迷惑行為への警告が貼られていた。韓国人観光客のお陰で経済が回っているというのは事実だが、島民からはあまり良く思われていないという現状があることを知った。

B 釜山で学んだこと

1 実際に韓国の方と関わって

初めて渡韓するメンバーも多い中、感じたことは様々だが大体のものが韓国に対するイメージの変化であった。釜山の高校生の方々は日本語がかなり上手く、私達を親切に案内してくれた。他にも市民の方々がバスの中で席を譲ってくれるなど、思ったより親切な人が多いと感じた。

また日本人との性格の違いなども見て取れた。日本人は自身の意見を積極的に話すということを避ける傾向がある。しかし韓国の学生は積極的に話し合いを展開し、相手の意見を尊重しつつも、自身の意見をはっきりと伝えていたのだ。2 韓国の抱える問題

韓国と北朝鮮との「朝鮮戦争」。1953 年には両国の間で休戦協定が結ばれたものの未だ戦争が継続している。市内研修途中で降り立った駅に避難シェルターがあった。市民が日常的に使うごく普通の駅でさえ、この国は今現在も戦争を続けているのだという事実を感じさせた。

④考察(修学旅行までのいきさつ、内容)

A 偏見問題と日韓関係

「日本人は真面目で勤勉である」「アメリカ人は自己主張が激しい」「イタリア人は陽気でマイペース」などといったような、いわゆる国民性というものは多くの国に存在するだろう。その国や国民に対するイメージのようなものであるが、実際の状況と異なることは度々ある。「真面目」「勤勉」と言われる私たち日本人の中にも怠惰な人間はいくらでもいる。日本のメディアでも度々マナーの悪い韓国人観光客の問題などが取り沙汰されている。また親などから韓国や中国は治安が悪く、それらの国の人々はマナーが悪く、それらの国のものは品質が悪いなどと聞かされている人も多くいるだろう。実際、犯罪発生率に基づいて各国の治安を比較するデータは存在する。しかしそのようなデータを見ると日本、中国、韓国の犯罪発生率は大きく変わらない。(国によって法律が違うため一概に犯罪件数を見て各国の治安を比べることもできないと思われる)私自身、日本に住んでいて度々韓国への偏見とも言えるようなイメージを耳にすることがあるし、韓国に対してあまり良いイメージを持っていなかった。また韓国側も同じように日本に対して否定的なイメージを持っているだろうと考えていた。しかしながら、実際、韓国に行ってみて日本人であるということに対するヘイトのようなものは一切受けなかった。そればかりか拙い韓国語や英語でなんとか意図を伝えようとする我々に対して、韓国の人々は流暢な日本語で話してくれたり、日本語がわからない人も翻訳アプリを使って会話しようとしてくれた。これは日本に最も近い釜山だからという点もあると思うが、少なくとも今回のゼミで交流した韓国人は日本人の私達に対してもとても親切であった。我々は知らぬうちに韓国に対して偏見を持ち、それがまるで事実であるかのように思っていたのである。

このような偏見は国や世界地域(アジア、ヨーロッパなど)ごとに区分することで起こると考える。もっと小規模で言えば、関東の人間に比べて関西の人間のほうが陽気で人情味があるなどといったものも、地域で区分しそこに暮らす人々の性格を決めつけることになる。例えどんなに日韓の政治問題が解決したとしても、国民同士が偏見を持っていがみ合っている以上は日韓関係をよくすることはできないだろう。

B 今後日本にとって必要な国際教育

世界のすべてを知ることはできない以上、個人の持つ意見というものは常に偏見ということもできるため、我々は偏見を完全に捨てることはできない。しかし、根拠のない偏見を持っている限り我々は「国際人」となることは不可能だろう。

今後日本がより国際的な国になっていくためには、根拠のない偏見を偏見で終わらせないための国際教育が必要だと考える。多くの場合、物事を知るには実際に体験してみることが最も効果的であると考える。

C 教育課程としての修学旅行国際化の必要性

国際人育成を教育課程に組み込むことで現代の高校生が国際規模の課題を知り、社会人になったときに力を発揮する。そこで教育課程に組み込む一つの例として「修学旅行の国際化」を提案する。

間接的に情報を受け取るだけでは諸問題の実態を把握することはできない。そのため、修学旅行といった学校の教育課程に組み込むことによって、実際に対馬・韓国に訪れることにより日本各地の課題だけでなく、十年後の日本の課題となる事象や世界規模の問題を認知することで私達の世代が国を動かす時代になったときに対応できる人間を作り出す。駐日韓国文化院主催 2024韓日交流作文コンテスト

日本語エッセイ部門 優秀賞 中学3年 Iさん「国境を渡って気が付いたこと」

「天気がいいと、ここから韓国が見えるんだよ」と長い水平線を指差しながら対馬の人は言った。東京に住む私は今まで国境や隣国を意識したことがなかった。

国境の対馬は、直線距離でも九州は 120km、韓国は約 50km 離れており、韓国の方が距離が近い。だから昔から日本と韓国の仲介者だった。私がこの島に興味を持った理由は、日本に韓流ブームが来ているが、日本と韓国は歴史的にあまり仲が良いイメージがなかったのでその関係が気になったからだ。思い立ったら即行動、私は対馬と釜山に行くプログラムに参加した。

まず、対馬に向かった。対馬に着いて気付いたのは、対馬は日本であるはずなのに、ドラッグストアや公共施設の、看板や説明書きのところで日本語より大きく韓国語が書いてあったことだ。対馬は日本人よりもむしろ韓国人が経済を回しているのだなと思った。また、対馬では朝鮮通信使行列のイベントに参加することができた。朝鮮通信使行列とは、室町時代に始まった朝鮮国王が日本に送った使節のことで、国書を届けたり文化を伝えたりする役割がある。私はこのイベントで韓国の装束に身を包んで通信使の歩んだ道を辿ることで、朝鮮と日本の交流の歴史を学ぶことができた。

対馬から船で釜山に渡った。釜山は思ったよりも日本人にフレンドリーで、案内してくれた釜山外国語大学の高校生ともすぐに仲良くなることができた。公園で私達が日本語で話してると、会話が気になったのか中年の韓国男性が流暢な日本語で会話に混ざってきて、会話を盛り上げてくれた。私は日本人は韓国では嫌われていると思い込んでいたので、この事にとても驚いた。また、釜山滞在中にパスポートを無くすという大きなトラブルがあったが、警察署の方々は落ち込む私に大変親身に、そして温かく接して下さった。

私は行く前、韓国にいいイメージを抱いておらず、正直韓国に行くのが怖かったが、いざ行ってみると心温かい人ばかりで、印象ががらりと変わった。現地で対話することで案外、簡単に打ち解けることができると思った。多分、日本の記事やニュースは韓国のいいところを上げる機会が少ないので、あまりよくないイメージの人が多いのかなとも考えた。私はこれからも韓国に足を運び、いろんな人と直接話していこうと思う。行く前の先入観や、行った先で色々な出来事に見舞われたとしても、一歩踏み出してみることが大切なんだと感じた。

- 哲学ゼミ(坐禅)(中学3年~高校2年 希望制)

-

本校は「東洋」の名を冠しいるので、東洋哲学も学ぶことができます。欧米では“ZEN”は共通語になるほど注目されている精神鍛錬方法なので、本校設立者の井上円了が目指した「本校に入学すれば、東西文明の全てが学べる」という学校を今後もめざしたいと思います。ただ、「坐禅」と聞くと辛いだけのイメージがありますが、本校では坐禅の目的を2段階に分け、第一段階を目標にしています。

➡第1段階:我々が到達できる視野が広がる段階

➡第2段階:修行僧が到達する悟りの段階

まず永平寺という静寂な環境下で「調身」・「調息」を学習します。結跏趺坐(けっかふざ)という姿勢を学び、呼吸が楽にゆっくりできるようにします。身体と代謝が安定してきたところで、「調心」の域に挑戦します。日常のことで悩む頭から、日常のことを多角的に考え、生きるヒントを見つけていける頭にシフトアップさせます。すっきりした気持ちで下山ができれば、大成功ですが、それができなくてもここで学んだ坐禅により、心のケアが日頃からできたら嬉しいですね。以下に2024年の報告書を添付します。

【日程】 日程 8月6~8日 曹洞宗大本山 永平寺 (福井県吉田郡)

【活動テーマ】

曹洞宗大本山永平寺(2泊3日宿泊研修)と臨済宗大本山建長寺(1日研修)にて坐禅体験を実施した。坐禅を通じて自己と対話をし、自分を見つめ直すことで視野を広げ、成長につなげることを目的とした活動とな。

【活動内容】

坐禅や精進料理、写経(建長寺のみ)の体験などを通し、各宗派における思想の違い、その背景を学んだ。和尚の話から坐禅というのは何か明確な目的、目標をもって行うのではなく、姿勢や呼吸を意識する中で心を安定させるものであると教わった。

坐禅の際は”結跏趺坐”という足の特有の組み方をし、食事中には正座か結跏趺坐で座りかつ食器(応量器)の音を極力立てず、1つ1つの料理に意識を集中させるなど、非日常の出来事で様々な苦労があり、とても貴重な経験となった。

建長寺坐禅体験

写経

【活動報告】

曹洞宗大本山永平寺の雲水(修行僧)と修行生活に近いことを体験してきました。

このプログラムは、坐禅ゼミのために作成していただきました。

【永平寺と建長寺の感想(感想文から一部を抜粋)】

食事をするときにできる限り音を立てないようにする、相手の食べるペースに合わせて自分のペースを調整するなどの相手への気遣いや思いやりが感じられた。 応量機をお茶で洗って残さず食べることから、食事を作った人への感謝や食物へのありがたみがあるのだなと思った。また、普段自分が食物を粗末に扱っていたことや食べることのありがたみに気づいた。

永平寺で坐禅をしたときは足が痛くなるのが早く、薄暗く壁の方を向いていたので眠気が出やすかった。回数を重ねるごとに、余計なことを考えないでぼんやりとしながら坐禅をすることができた。

建長寺で坐禅をしたときは座布団だったので、坐禅に最適な姿勢を掴みづらく、姿勢が崩れやすかった。坐禅が、頭で浮かんだものにとらわれないで流していくスタイルだったので、思考していると気が散りやすかった。このことから、自分が気が散りやすいタイプだということがわかった。

また、永平寺の坐禅のほうが自分には合っていると感じた。

坐禅の深い呼吸や音を立てないように静かに移動することによって、落ち着いて生活が送れるようになった。 (高校生・Sさん)

坐禅は結構足が痛くなるし、これを1日に何回もするのは辛いなと思いました。

私はあぐらでしかできなかったけど、ちゃんとした座り方でやったら、あぐらの何倍も足が痛いだろうなと思いました。

文字書くときやご飯のときも正座をしておくのは足がしびれました。普段正座を全然しないのでしんどかったです。それにすごくお腹が空いていたのでご飯前のお経がしんどかったです。でも、おかげで命の大切さにも気づくことができたし日々食べている肉・魚が当たり前ではないということ、美味しい料理をお腹いっぱいまで食べれるということが当たり前ではないこと、またそれを当たり前と思ってはいけないことを知りました。今は豊かな生活ばっかりして甘えていたけどこれからはこの当たり前だと思っていた生活に感謝して生きていきたいなと思いました。また、食べるときに橋の音、お皿の音を鳴らさない喋らないというのは思っていたよりも難しかったです。お寺の暮らしは案外簡単なものかと勝手に思っていたけどものすごく難しいことだなということがわかりました。

私が一番心に残ったのは警策です。あれはものすごく痛いものだと思っていたけどやってみるとそこまで痛くないし、なにより集中力がすごいあがってなにも考えないような頭の中??ができました。

また機会があれば別のお寺にも行っていろんな宗派の教えや習いなどを身につけたいです。 (中学生・Tさん)初めて坐禅ゼミに参加して、考えながら坐禅をする臨済宗と無になって坐禅をする曹洞宗があることを知りました。私は建長寺で臨済宗の坐禅をして、姿勢や目線、座り方など慣れないと難しいものだと感じました。眠くなったり集中できなくなったりしたときに背中を叩いてもらうと結構気分が変わることと、食事は精進料理で、けんちん汁やお漬物などを残さず食べて最後はお茶とたくわんで洗って飲むのが普通だということに驚きました。写経は祈願のために行うこともあると知り、自分の願いと経文を書く体験ができてよかったです。

坐禅が、だるまさんがころんだ、にらめっこのような昔からある遊びのきっかけに関係しているという話も知れて面白かったです。(高校生・Mさん)

- 哲学の日(高校3年を除く全校生徒)

-

本校を創立した井上円了(1858年3月18日 - 1919年6月6日)の生誕日に合わせて、毎年3月18日に各自・各グループの哲学的活動を発表して、全校生徒で共有する活動が「哲学の日」です。年ごとに趣向を凝らして、さらに10年かけて理想の活動体系を追求しています。

2024年度は、全大会での「哲学エッセー」授賞式を皮切りに、アリーナ(体育館)・視聴覚教室・イデアラボ(情報発信室)・各教室を用いて、それぞれの団体が同時に発表を行い、全生徒がどこかのブースに入室して哲学を楽しみました。発表形式には短編映画あり、討論あり、実演ありと、各団体が工夫を凝らしていましたが、中学一年生は人生において誰しもぶつかる問い(「人は一人でも生きられるか」「友人と親友の境はどこからか」など)を織り交ぜた人生双六を作り、参加者がゲームの得点を競いながら、問いを深めていました。

国際教育

将来、国際社会で活躍できる人材の育成を目指し、特に英語力の育成に力を入れています。また単なる受験のための英語ではなく、実践的な英語力の習得はもちろん、異文化を理解し尊重する姿勢を育むことにも重点を置いています。

校内外で実施される多彩な国際交流プログラムを通じて、真の国際人として活躍できる力を養います。

- English Camp

-

Freshman English Camp

中学1年生を対象とした英語集中プログラム「Freshman English Camp」を実施しています。入学後の早い段階で英語を“使って学ぶ”体験を通し、英語への興味・関心を高めるとともに、多文化的な視野や協働する力を育むことを目的としています。

〔実施目的〕

本キャンプは、英語力の向上だけでなく、これから始まる中学校生活の学びに対する姿勢や、異文化への理解、仲間との協働の基礎を築くことを目指しています。- 主体的な学びの姿勢の育成:「どのように学ぶか」「何ができるようになるか」を体験的に学ぶ

- 英語で伝える力の強化:自己紹介スピーチを通じて人前で英語を話す自信を身につける

- 異文化理解の促進:英語圏に限らず多様な文化背景を持つ講師との交流を通して、視野を広げる

- 集団行動の経験と仲間づくり:宿泊をともにしながら、新しい友人との親睦を深め、協力し合う姿勢を育てる〔実施概要〕

- 日程:5月上旬 2泊3日

- 場所:国立代々木オリンピック記念青少年総合センター(予定)

- 指導体制:

日本人生徒の指導経験が豊富な外国人講師が参加。1グループ(約15名)に1名の講師がつき、3日間をオールイングリッシュで過ごします。日常的なコミュニケーションやアクティビティを通じて、英語を「使うこと」に慣れることを重視したプログラムです。Boost Up English Camp

英語力のさらなる向上と国際的な視野の育成を目指し、中学2年生を対象とした宿泊型英語研修「Boost Up English Camp」を実施します。英語の「楽しさ」「伝える喜び」に再び出会い、4技能をバランスよく活用する実践的な活動を通じて、英語学習への意欲と自信を高めることを目的としています。

〔実施目的〕

このキャンプは、以下の力を育てることを目指しています:

- 英語4技能(読む・書く・聞く・話す)を統合的に活用する力の養成

- 「伝え合う英語」の楽しさを体感し、英語学習へのモチベーションを向上

- グローバルな視点での異文化理解と国際的マインドの醸成

- 中学3年時のカナダ修学旅行に向けた準備とイメージづくり

- クラスを超えた協働体験を通じた生徒同士の相互理解と連帯感の強化

〔実施概要〕

- 対象学年:中学2年生

- 日 程:5月上旬 2泊3日

- 研修地 :山梨県富士吉田市(予定)

-内 容:

英語4技能をバランスよく取り入れたグループレッスン

異文化理解講座(講師・留学生による国際文化紹介)

ホームステイを想定したロールプレイ活動

最終日にはグループによる英語プレゼンテーション発表

※各グループ(約15名)に、外国人講師1名と留学生1名が入り、終始オールイングリッシュで活動を行います。

3日間の集中した英語体験を通じて、生徒たちは「伝わる英語」「考えて使う英語」の力を実感しながら、次のステップである海外研修や将来の国際的な活躍へとつながる確かな一歩を踏み出していきます。

- カナダ修学旅行

-

中学3年間の英語学習の集大成として、11月にカナダでの修学旅行を実施します。生徒たちは、英語圏の文化と生活に直接触れながら、これまで学んできた英語を「使う言語」として実感する機会を得ます。

〔実施目的〕

- 英語による実践的コミュニケーションの体験

ホームステイや現地校との交流、大学生とのアクティビティなどを通じて、生徒は英語で「伝える」「理解する」ことの楽しさと難しさを体験します。

- 異文化理解と国際的視野の育成

異なる文化背景を持つ人々との出会いや生活体験を通じて、多様性への理解を深め、自身の視野を大きく広げます。

- 学びのモチベーション向上

現地での成功体験や、思うように伝えられなかった悔しさが、「もっと英語を学びたい」「世界で活躍したい」という前向きな学習意欲につながります。〔実施概要〕

- 対象学年:中学3年生

- 日 程:11月中旬 5泊7日

- 主な訪問先:カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー周辺〔主な内容〕

- ホームステイ(4泊)

現地家庭に滞在しながら日常英会話を実践。文化の違いや家庭の雰囲気を肌で感じる貴重な機会です。

- 現地校との交流プログラム

カナダの同世代の生徒とともに過ごし、学校生活や文化について学び合います。

- 大学生との英語アクティビティ

市内または大学構内での班別行動を、現地大学生と共に実施。言語だけでなく、思考や協働力も求められる実践的な活動です。

- 都市観光と異文化理解

Granville Island(芸術と市場の街)やバンクーバー中心部を訪問し、現地の文化・社会を学ぶ時間を持ちます。本プログラムは、生徒にとって英語学習の“ゴール”ではなく、“新たなスタート”となる機会です。生きた英語に触れ、自分の言葉で伝える経験は、これからの学びをより深く、豊かなものにしてくれるでしょう。実際、カナダ修学旅行を経験した生徒の中から、毎年のように高校進学後に長期の海外留学を希望するものが現れます。

- Let’s Chat in English!(希望制)

-

異文化理解と実践的な英語力の育成を目的として、東洋大学の留学生とのディスカッション型交流プログラム「Let’s Chat in English!」を実施しています。中学1〜3年生を対象に、3回にわたるセッションを行います。

〔実施目的〕

このプログラムは、以下の力の育成を目的としています:

- 英語を通じて考え、伝える力の育成

- 異なる文化への理解と興味の促進

- 自発的なコミュニケーションへの挑戦と自信の形成〔活動内容〕

留学生の出身国に関する話題を中心に、全3回の英語ディスカッションと発表活動を実施します。参加生徒は事前学習を経て、当日は積極的に英語を使って交流に臨みます。第1回 自己紹介、留学生による出身国プレゼンテーション、質疑応答

第2回 メンバーを入れ替え、前回と同様の内容で別の留学生と交流

第3回 グループごとに話し合った内容をまとめ、英語でプレゼン発表※各回の前には、事前学習会も行います

〔対象〕

- 対象:中学1〜3年生 最大60名程度が参加

- 各回に留学生10名が参加し、少人数グループでの交流を実施〔実施場所〕

- 中学各教室参加した生徒たちは、英語を実際に「使う」経験を通じて、語学力だけでなく、異文化への理解や柔軟な思考力を育むことができます。また、英語での発信に挑戦することで、学習に対する自信と目的意識が芽生えたという声も多く寄せられています。

本プログラムを通じて、生徒たちは「英語が通じた」「伝えるって楽しい」といった実感を得ています。

- 文部科学省後援 実用英語技能検定(英検)

-

〔実施目的〕

以下の目的のもと、英検への積極的な取り組みを推進しています:

- 英語4技能(読む・書く・聞く・話す)をバランスよく育成する

- 生徒一人ひとりの英語学習への意欲向上

- 資格取得による達成感と進路への活用〔学年別 目標級・達成率〕

中学1年 4級 84.3%

中学2年 3級 73.5%

中学3年 準2級 64.5%※データは2024年度。S-CBTなど個人受験分については、成績提供があったもののみ集計対象としています。

〔英検を通じて得られる効果〕

- 学校全体での継続的な取り組みにより、生徒間で互いに切磋琢磨する文化が醸成されます

- 学年ごとの目標級が明示されているため、生徒自身が具体的な学習目標を持つことができます英検は、進学や将来のキャリアに活用できるだけでなく、自身の英語力の成長を実感できる貴重な機会です。生徒一人ひとりが目標級に向かって挑戦し、自信と達成感を得られるよう、学校全体でサポートしています。

- 英語レシテーションコンテスト・スピーチコンテスト(中学版)

-

中学校英語教育の一環として、毎年1月下旬に「英語スピーチコンテスト」を開催しています。この取り組みは、1年間の英語学習の集大成として、自分の考えや想いを英語で伝える力を養うことを目的としています。

〔実施目的〕

このスピーチコンテストは、以下のような力の育成を目指しています:

- 英語で論理的に考え、自らの言葉で表現する力

- 人前で話す自信とプレゼンテーション力の向上

- 原稿作成・発表準備を通した主体的な学びの姿勢の形成

- カナダ修学旅行での現地校プレゼンテーションへの実践的準備〔実施概要〕

練習と準備:年間を通して「英会話」の授業内で、様々な英語コミュニケーション活動に取り組みながら、スピーチ力を育てます。スピーチの原稿は生徒自身が英語で執筆します。クラス内選出:各クラスで選ばれた代表生徒が、全校の前で約3分間の英語スピーチを行います。

本番発表と審査:4名の外国人講師が審査員を務め、優秀者には金・銀・銅のメダルが授与されます。また、生徒による投票で「生徒賞」も選出されます。

このコンテストは、単なる発表の場ではなく、生徒が英語を使って自分の考えを発信する力を実践的に磨く貴重な機会です。また、英語での発信に挑戦する経験は、将来の国際交流や進学、さらにはグローバルな社会での活躍に向けた第一歩となります。

生徒一人ひとりが「使える英語」を身につけ、自信を持って世界に発信できるような学びの機会を大切にしています。

- 国際講演会

-

英語教育の一環として、生徒たちが自らの将来像を思い描き、学びの目的を明確にできるよう、「国際講演会」を毎年実施しています。中学1年生から3年生を対象に、それぞれの学年に応じたテーマと講師を設定し、学びの意欲と国際的な視野を育む貴重な機会としています。

〔実施時期〕

前期(6月~7月)〔内容〕※2024年度のもの

中学1年生には、英語教育実業家であり文部科学省中央教育審議会委員でもある松田悠介氏を講師に迎え、「英語学習と進路」をテーマに講演を行いました。英語を学ぶ意味、そしてそれがどのように将来の選択肢や可能性につながっていくのかを、豊富な事例とともに語っていただきました。英語の勉強を始めたばかりの生徒たちにとって、この講演は学びの出発点として大きな刺激となり、「英語が使えるようになりたい」という意欲が自然と生まれる時間となりました。

中学2年生では、本校の卒業生であり、現在は東洋大学の職員として活躍されている石井はふり氏をお招きし、「英語学習と留学」をテーマに講演を実施しました。中学・高校時代の英語学習の取り組みや、実際の留学体験に基づいたお話は、まさに“先輩のリアルな声”として生徒たちに届きました。「英語を学ぶとどんな世界が見えてくるのか」「留学で得られるものとは何か」といった問いに対して、自ら考えを深めるきっかけとなる時間でした。

中学3年生には、カナダ大使館参事官のスティーブン・ラポイント氏をお招きし、カナダの文化や社会について紹介する講演を行いました。本講演は、11月に実施予定のカナダ修学旅行の事前学習としても位置づけられており、生徒たちは実際に訪れる国について理解を深めながら、異文化を学ぶ準備を進めました。多様性を大切にするカナダの社会のあり方や、現地での人々との出会いの大切さについてのお話は、修学旅行をより意味ある体験へと導くものとなりました。

- TOKYO GLOBAL GATEWAY校外学習

-

中学3年生を対象に、東京都教育委員会が提供する英語体験型施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY(TGG)」での校外学習を実施しています。この取り組みは、中学英語学習の実践的な総まとめであるカナダ修学旅行の事前学習として位置づけられています。

〔実施目的と特色〕

午前中は、お台場周辺にて班別自由行動を行い、カナダ修学旅行中に予定されている現地での班別行動の予行練習として活用しています。生徒たちは、自ら行き先を選び、移動経路や行動計画を班ごとに立てることで、主体性・協働性・計画力を養います。午後はTGGに移動し、英語のみで行われる実践的なプログラムに参加します。英語でのスピーチやロールプレイを通して、「使える英語」への自信と意欲を育むことを目的としています。

〔主な活動内容〕

- 午前:お台場班別自由行動

生徒は「交通・建築」「歴史・行政」「科学・文化」の各テーマに沿って、グループごとに行き先を決定し、お台場エリアを巡ります。公共交通機関の利用、観光・学習施設の訪問を通して、実践的な行動力や判断力を育成します。- 午後:TGG英語イマージョンプログラム

午後はTGGにて、空港や学校を想定したロールプレイ(アトラクション・エリア)や、ディスカッション型の英語活動(アクティブ・イマージョン・エリア)に参加します。各班は2セッションに取り組み、“伝えるための英語”を体験的に学ぶ機会となります。

この校外学習は、単なる体験イベントではなく、カナダ修学旅行での実践的な英語使用・行動力を事前に育むことを目的とした教育活動です。生徒たちは、ここで得た気づきや経験を修学旅行本番に生かすことで、より深い学びと成長へとつなげています。

キャリア教育

勉強はただ訓練する・覚えるという繰り返しでは楽しくありませんが、自分の将来像に近づくための手段として必要なことだと理解できれば、それがモチベーションの一つになりえます。「勉強したこと」と「社会」が近視眼的には、それらが結びついているように見えませんが、少し遠巻きに見るとそれらが密接な関係にあることが分かります。自分自身について見つめなおし、自分の適性や傾向をつかむ一方で、社会に出ることを意識しながら学んだことがどのように結びついているのかということにも目を向けながら、人生のグランドデザインを描きます。

- 進路面談

-

三者面談の他に、定期的に生徒と担任の先生による面談を実施しています。学習の進捗状況や将来描きたい進路について情報を共有し、課題を整理しながら今後とるべき方向性を確認します。全員と個別に面接することで、自分から相談しに行くことが難しい生徒でも、先生という他者から見える視点で自分を見つめなおす機会となります。

- 生徒手帳「今⇔未来手帳」

-

学習計画を立て、振り返る。非常に単純なことですが、それを習慣化することは小さな積み重ねを継続するしかありません。一日あるいは一週間を振り返る項目もあります。これらについて定期的に担任が点検し、進路面談などでも活用します。

- 社会を知る

-

中学1年生では近隣で地域に根差した企業の方をお招きして、職業講演会を行い働くことに対する見方や価値観を身につける土台とします。2年生では近隣の企業の方などをお招きして職業について探究します。また、働く現場を見ることで、社会と結びつく姿を具体的にイメージする機会を設けます。

- 学びみらいパスJr(中2)

-

「学びみらいパスJr」という教材では教科学力以外に、社会で必要とされるジェネリックスキル(汎用的能力)を測定します。また、これに加えて、自身の特性や職業・学問適性を問い直し、自身の関心や特性を参考にしつつ社会に出ることを意識付けます。高校1年次にも同様の教材でジェネリックスキルと進路の志向性を測定します。中学時と高校入学時とで変化を比較し実感することができます。

- 大学訪問

-

先輩方の受験校や生徒の希望が多い大学についてグループに分かれて大学を見学します。文系学部や理系学部、融合系の学部など様々な学問系統があります。実際に大学を訪れて、大学生の様子を知り、大学で学ぶ学問について関心を持つきっかけとします。東洋大学に関しては、高校生を対象に「学びライブ」が年に2回実施されているため、そちらでの参加を促します。

この他、中高一貫校を主な受験者層とする学力推移調査(ベネッセ)で学力的な立ち位置を定期的に確認しています。また、こうした実力テストの成績は「進学指導検討会」を開いて教員間で共有・分析し、学年の弱点や強みを把握し授業および指導に還元しています。