INTERVIEW #02

聴覚障害※児

支援イベント実行委員会での

活動がきっかけ。

経理としてグループ

会社を支える立場に

医療用品・医薬品

協和キリン株式会社

財務経理

Hanako Morikawa森川 花子さん

ライフデザイン学部 健康スポーツ学科

- 多様性ある会社で、

経理として活躍 - 聴覚に障害がある私は、多様性の受け入れが進んでいる会社を探していました。会社見学で障害があっても主体的に働く先輩社員の姿を目の当たりにしたこと、面談の際に人事部の方に好感が持てたことが入社の決め手となりました。学生時代に聴覚障害児支援イベントの開催に向けて活動する中、事務作業を通じて仲間に喜んでもらえた経験が自信に繋がったこともあり、事務職を希望し、採用いただきました。

財務経理部に配属となり、現在はグループ会社の経理を担当しています。部署内は業務ごとに原価や予算、財務、開示などのグループに分かれており、私は原価グループに所属しています。学生時代に円滑にコミュニケーションを図るために企画した経験を思い出し、上司とも相談しながら、数回に分けて各グループとの交流会を企画・開催しました。これを起点として、グループの垣根を越えて、不明点や疑問点が出てくる度に各グループの先輩社員に教われる間柄になれたと感じています。

日常の仕事では、筆談ボードとUDトーク(音声を文字に変換するアプリ)を使いながら、業務の報・連・相を行っています。当初は医薬品製造の知識がまったくなかったため、初見の用語が出てくる度に自分で調べたり、先輩社員に聞いたりしながら勉強しました。また、業務の種類やフィールドを増やしながら、新たな視点を身につけ、より多くの業務を的確に処理できるよう取り組みました。1年目の決算処理は予定よりも遅れてしまいましたが、おかげで2年目はほぼ独力でスケジュール通りに遂行することができました。最近では、グループ会社における電子申告の導入を提案、遂行し、大きな自信に繋がりました。

- アフターコロナの

働き方も見込み、

グループ会社の運用方法を変更 - 当社ではコロナ禍の前から、東京五輪を見込んで在宅勤務が可能な体制を整えつつありました。そのため、昨年の緊急事態宣言後も、比較的スムーズに在宅勤務へ移行できているのですが、私の担当するグループ会社も含めて在宅勤務下で業務が遂行できるよう、業務の運用フローを変えるなどの工夫に取り組みました。今後コロナが収束した後も、業務効率化の面で在宅勤務を継続する可能性も高く、無駄にならないと感じています。

それでも、業務をする上で「とっさに何かを聞きたい」「ミスが無いように確認をしておきたい」といった際に、職場内ならすぐに声をかけることができますが、在宅勤務下ではそれが叶いません。私の場合、オンライン上のコミュニケーション手段はチャットがメインになるのですが、相手の仕事を邪魔しないよう「今いいですか?」と確認してから用件を伝えること、相手にわかりやすい説明を心掛けること、言いづらいことでも自分で勝手に壁をつくらず、必要なことは伝えるようにしています。

- 早い時期から動き、

イメージや方向性をつかむこと - 大学卒業後は英語と関わる機会は少なかったですが、会社の活動がグローバルに広がって行く中、最近は英語を用いる仕事にも携わっています。具体的には財務経理部長と海外拠点のCFO(最高財務責任者)とのミーティングの日程調整や資料手配などの開催準備、海外税理士法人とのやり取りといった仕事のお手伝いをしています。これら英語を用いる業務に加え、新たな業務に関わる際に、これまで十分に学んでいなかったことでも、その壁を乗り越えるべく、学び、工夫し、自分ができることの幅を広げていきたいと考えています。

学生時代には、自分のやりたいことがわからずに焦ってしまう時もあるでしょう。しかし、それでも自ら動き、人と会い、話を聞くことでイメージが浮かんだり、方向性が見えてきたりするのだと思います。早い時期からアクションを起こし、有意義な時間を過ごしてください。

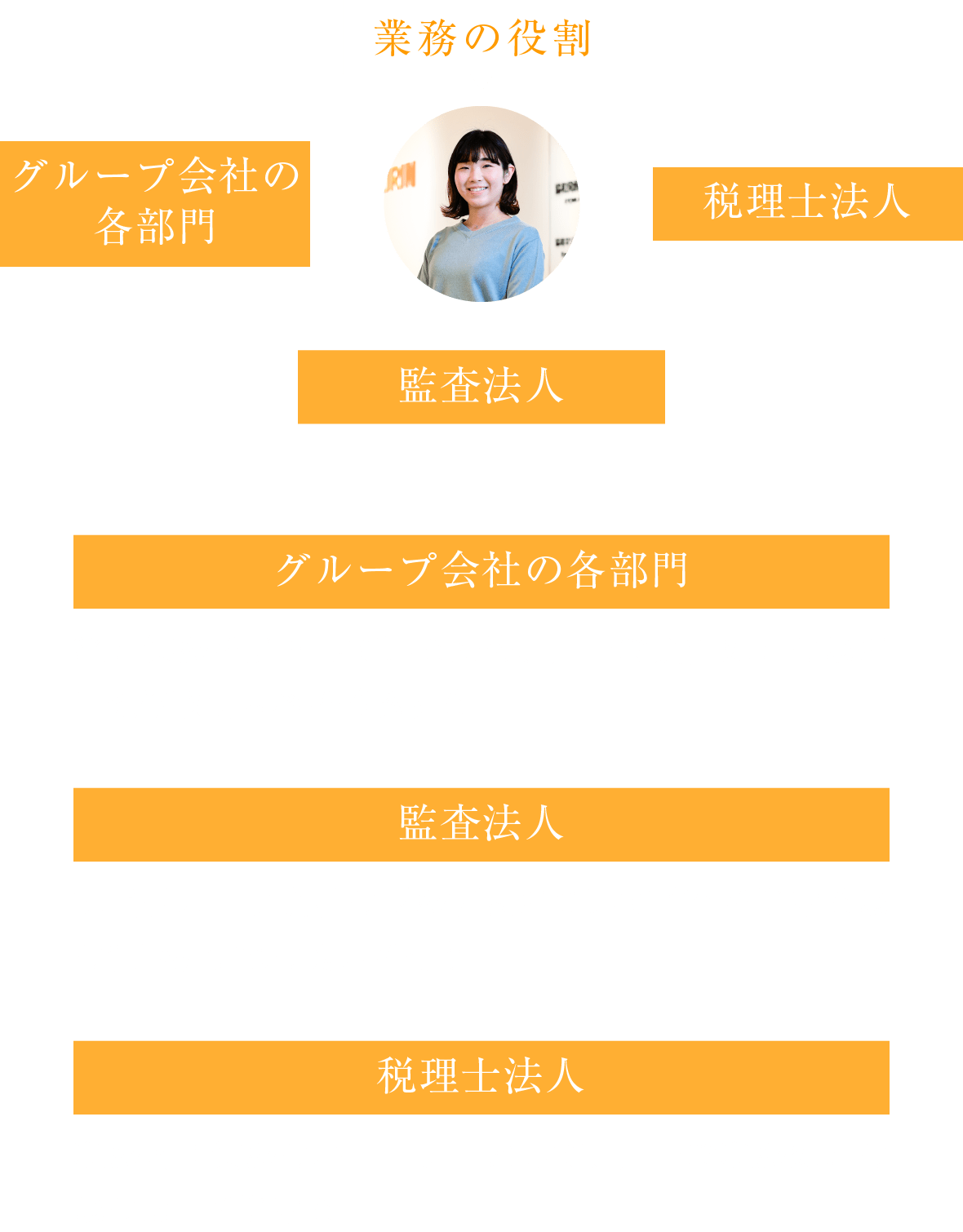

RELATIONSHIP仕事の相関図

1日のスケジュールOne Day Schedule

- 09:00 出勤、メールチェック

- 10:00 会計処理の問い合わせ対応

- 11:00 会計伝票審査

- 12:00 打ち合わせ

- 13:00 昼食

- 14:00 定型外の業務対応

- 17:40 退勤

学生時代の思い出

4年間にわたって、聴覚障害児を対象とした「わくわくデフスポーツ体験」の実行委員を務めました。毎年10種目以上のスポーツ団体・選手にご協力いただいたこともあり、子ども達がスポーツを好きになる機会が提供できたのではないかと考えています。

※協和キリン株式会社では、「障害」を障害者その人の問題とするのではなく、社会全体で解消していくべき「バリア(障害)」として捉える考え方に基づき、「障害」の表記を採用しているため、本稿でも「障害」と表記しています。