東洋大学 社会学部社会学科 教授

文学修士。専門分野は、家族社会学、ライフコース論。2011年より現職。日本家族社会学会、日本社会学会、家族問題研究学会、比較家族史学会に所属し、日本の家族関係の動態に関する研究を行う。編書に『よくわかる家族社会学』(ミネルヴァ書房)、『現代日本人の家族:NFRJからみたその姿』(有斐閣)など。

文学修士。専門分野は、家族社会学、ライフコース論。2011年より現職。日本家族社会学会、日本社会学会、家族問題研究学会、比較家族史学会に所属し、日本の家族関係の動態に関する研究を行う。編書に『よくわかる家族社会学』(ミネルヴァ書房)、『現代日本人の家族:NFRJからみたその姿』(有斐閣)など。

社会学の視点で分析する「家族」

――まずは、先生のご専門について教えてください。

「家族社会学」を専門に研究をしています。

社会学では、例えば「都市社会学」や「犯罪社会学」のように、一つの対象に対して社会との関係性を探ります。ですので、私の場合は「家族」という対象について、歴史や環境、地域、政治などの事象を踏まえた複合的な視点で分析を進めています。

――家族社会学で対象とする「家族」には、決まった条件などがあるのでしょうか。

家族社会学は、家族を中心に社会学の幅広い切り口で研究をするため、対象とする家族は研究者によってさまざまです。夫婦を専門にする研究者もいれば、親と子に対象を絞って研究する方もいます。また、「老老介護」に直面している家族のこと、あるいは里親など、焦点をより限定して研究を行っている方もいらっしゃいますね。

私は、家族を構成する人々の関係性が「時間の経過によってどう変わっていくか」を調べています。調査においては対象を固定し、一定期間の中で繰り返し質問を行う「パネル調査」をしています。その蓄積されたデータの分析から家族の変遷と社会のつながりを追っています。

家族のかたちは社会情勢や環境によって変化する

――調査を行って見えてきた家族の傾向には、どのようなものがあるのでしょうか。

私が携わった調査の一つに、日本家族社会学会による「全国家族調査(NFRJ)」というものがあります。1998年の第一回調査から、5~10年に一度のペースで調査を実施しています。この繰り返し調査から、短い期間では家族の変動はとらえにくいものの、やはり時代の推移とともに家族成員間の関係性や家族に対する考え方の変化が起こっていることが確かめられています。私は性別役割分業意識をとりあげて、リベラル化という単調な変化ではないこと、学歴などによる効果が明確にはとらえにくくなっていることを指摘しました。

よく知られていることですが、家計に関する税金や社会保障を計算するときに、モデルケースとして用いられる「標準家族」。夫が働いて収入を得て、妻は専業主婦、子どもは2人の4人世帯を指します。日本では昭和40年代から現在に至るまでこの標準家族をベースに「家族」が考えられてきましたが、この条件に当てはまる家族は、全世帯の数%に満たないと言われています。

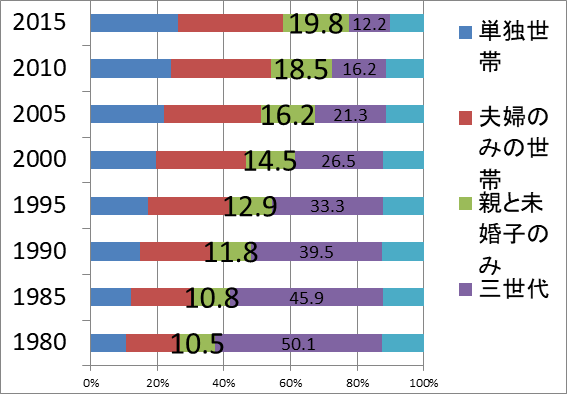

国勢調査では、「夫婦と未婚の子からなる」いわゆる核家族はもはや全世帯の4分の1しか占めていませんし、そのうえ、その4分の1のうちの相当数は、高齢の親と50歳を超えた未婚の子の同居です。未成年の子どものいる核家族とは限らないのです。このことを65歳以上の世帯構成をみると(下図)、1980年時点では半数以上が三世代同居で暮らしていましたが、今やその比率は1割強しかありません。65歳以上の世帯の半数以上が単身か夫婦のみで、2割が結婚していない子どもと同居しています。高齢の親と未婚子との同居は、「8050問題」として社会問題化しています。

出典:人口統計資料集(2017改訂版)より作成

――家族構成や直面している問題が時代とともに変化しているのですね。では、逆に変化していないことはあるのでしょうか。

これまで実施した調査に加え、大学で学生たちと接する中でも変化が少ないと感じるのが、「家族のかたちはいつの時代も変わらない」という認識が浸透していることです。

時代が変わると、家族の構成や浮き彫りになる問題も変化することは当たり前のように思えますが、「結婚して子どもを産み、子育てをしていく」ことが“一般的な家族のかたち”だと考えている人が非常に多いです。自分を育ててくれた親や家族の姿を間近で見てきたからこそ、そのような認識が強くなるのかもしれません。家族は生物学的に当たり前の存在だとか母性があると安易に信じ込んでいる面も強いと感じます。

しかし、親世代が子育てをしてきた時代と今を比べても、環境や社会の動きが大きく異なります。例として、未婚率のデータを見てみましょう。男性・女性ともに未婚率は上昇しています。1980年の国勢調査では30~34歳の未婚率は男性が21.5%、女性が9.1%でしたが、2015年の調査では男性が47.1%に、女性が34.6%まで増加しています。

(参考:内閣府「平成30年版 少子化社会対策白書 第1部『少子化対策の現状』(第1章3)」)

生涯未婚率(50歳時点の未婚率)も、国立社会保障・人口問題所は20年後には男性3割、女性2割弱と推計しています。江戸時代には実は未婚率は低くはなく、第二次世界大戦後の高度経済成長期に皆婚社会になっただけなのですが、私たちはこの数十年の社会しか目に入らず、「ある程度の年齢になったら結婚して当然」と思い込んでいます。子どもを持ち育てること、妻が家事をすることなど、当たり前と思っていることが家族に関してはとても多いです。

過去と現代の統計資料を比較するとさまざまな部分で変化が起きていることがわかります。これからの時代もまた変わっていくことは明らかです。「時代や社会が変われば家族のかたちも変化する」という考えを持つとともに、夫婦または親子だけが家族ではなく、多様性に富んだ家族のかたちがあるという考え方が、今後は必要になってくるのではないでしょうか。家族の「ニューノーマル」として柔軟で多様な家族のあり方が当たり前に受け入れられていくことが期待されます。

――先生は日本の家族を中心に調査をされていらっしゃいますが、外国の家族も同じように時代や社会情勢とともに変化しているのでしょうか。

日本と海外諸国では、文化や政治情勢、国際関係、社会に浸透した考え方などが大きく異なりますから、全く同じだとは言い切れません。

しかし、私が行っているような家族を対象にしたパネル調査は、イギリスやアメリカでももっと早くから大規模に実施されていて、それらの調査結果を見ると海外においても家族のあり方は日々変化していると感じます。

日本では実家から大学に通う人が多いですが、アメリカでは10代後半になると独り立ちをし、実家を出るのが当たり前でした。パネル調査の成果ではありませんが、近年は不況の影響もあり、子どもが経済的独立を果たせずに親元に帰ってくる現象がみられます。その結果、親と子で生活する家族がこれまでよりも増加しています。先に日本で高齢の親と未婚の子が同居を継続する現象を指摘しました。日本や南欧など親元同居に違和感がもたれない社会だけでなく、子の独立が当然視されていた社会のうちでも親元同居がみられるようになっているわけです。一方で、若者向けの安価な住宅供給があるなど政策が異なるゆえに、たとえ不況下でも親元同居が増えない社会もあります。

このように、背景にある社会の動きや、それによって引き起こされる変化は国内外で異なるものの、日本と同じように時代に応じて家族のかたちは変わっているのだと考えています。

家族の一員として必要な心掛けとは

――これまでは「家族のかたち」の変遷についてお伺いしてきましたが、次に家族内でのつながりについてお聞きしたいと思います。良好な家族関係を構築するには、どのような意識が重要でしょうか。

まずは、目の前の人とのコミュニケーションを積極的に取ることですね。一緒に暮らしている人同士であれば毎日顔を合わせますし、生活スタイルも似ている場合が多いことから、家族に対しては「言わなくても分かってくれるだろう」という思い込みをお互いに持ってしまいがちです。また、離れて暮らす人にとっては照れくさく感じたり、「わざわざ言わなくてもよい」という考えに至ってしまったりすることもあるでしょう。

しかし、たとえ家族であっても心や体が全く同じ人はもちろんいません。家族であっても、言ってしまえば“他人”なのです。相手を思いやり、気を遣う配慮は、家族の構成員一人ひとりが持つべきでしょう。

また、現代はさまざまな情報が気軽に手に入る時代になりました。インターネットやSNSを通じて、他の家族の様子を目にする機会も多いと思います。つい比較して「家族とはこうあるべきだ」という考えを持ってしまいがちですが、それぞれの人にあった多様な「家族のかたち」がありますので、柔軟に捉えてご自身の家族について考えてみてはどうでしょうか。