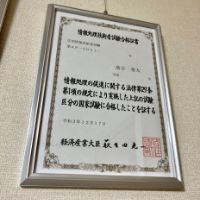

応用情報技術者の合格証書

「合格」の文字を見た時の嬉しさは、今でも覚えています。達成感を得たこの経験は、後に自信へとつながりました。

Career Design

株式会社日本総合研究所 就職

コンピュータの面白さをもっと知りたいという思いから、情報連携学部(INIAD)へ入学。学部の授業だけに飽き足らず、2年次の春には基本情報技術者試験、秋には応用情報技術者試験に合格し、3・4年次に大学の学業成績優秀者奨学金の対象学生に選ばれた。3年次のT-Carの演習では組み込みシステムの難しさに苦戦し、また大学祭ではクイズ企画のバックエンドのロジック開発を担当した。自分はやりたいことをやってきただけ、と謙虚に振り返る。

dot 01

中学生の時、マインクラフトというゲームに熱中し、その自由度の高い遊び方や初歩的なプログラミングに興味を持ったことがコンピュータとの出会いでした。東洋大学に進学する際には、プログラミングを勉強するなら情報連携学部がより適していると考え、INIADを選択しました。学部長の坂村健教授をはじめとする教員陣がすごい方ばかりだったことも魅力でしたし、オープンキャンパスで赤羽台キャンパスを訪れて、建物のあらゆる所がネットに繋がっていることにも驚きました。

1年次でプログラミングを学び、2年次からはエンジニアリングコースに所属して、アルゴリズムなど情報システム構築の専門的な授業を受けていました。ただ授業だけでは自分の興味・関心が全て満たされたわけではなく、少し物足りなさを覚えていたことも事実です。そこで応用情報技術者の資格試験に挑戦しました。授業と並行して勉強するのは大変でしたが、参考書を熟読し、過去問題の演習を繰り返して、何とか乗り越えられました。学業成績優秀者奨学金にも選んでいただき、大きな達成感がありましたが、一番の原動力はやはりコンピュータが好きだったことだと思います。

dot 02

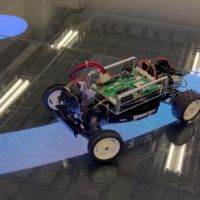

一番楽しかった授業は、3年次のT-Carの演習です。入学した時から、ずっとT-Carに触るのを楽しみにしていましたから。

T-CarはTron規格の標準開発プラットフォーム上に様々な組み込みシステムを搭載し、速度や方位、ステアリングなどを制御しながら実際に走らせるものです。改良の繰り返しで、組み込みシステムはバグが発見しづらく苦戦しました。最後にサーキットを自分達のT-Carが走った時の達成感は、今でも鮮明に覚えています。

また大学祭の実行委員にもなり、大学祭で利用する各種システムを開発しました。3年次には対面開催が可能になったため、INIADホールで行われたクイズ企画のシステム開発に携わりました。4択のクイズに来場者がスマートフォンで解答し、リアルタイムで採点するというWebアプリです。私はバックエンドの処理を担当しましたが、リアルタイム採点を実現する方法や来場者の認証など、非常に難しくて試行錯誤の連続でした。でも、それが楽しく、大学祭当日、無事に稼働した時には本当にホッとしました。

dot 03

2年次の春から2年間、ある家電量販店の中にある携帯ショップでアルバイトも経験しました。複数の携帯キャリアの商品を扱っていたので、初対面の方から本当に望んでいる要件を聞き出したり、複雑な料金プランを噛み砕いて伝えたりする力が身についたと思います。この接客の経験は就職活動の面接でもとても役に立ちました。

就職活動では、応用情報技術者試験への取り組みを伝えました。誰が何と言おうと、自分が妥協せずに納得するまで努力したことに自負があったので、自信をもって面接に臨めたと思います。

就職先の選択では、IT企業(SIer)を軸にインターンシップに参加しました。教育や医療、農業など、様々な社会課題を解決するためにはDXが不可欠ですが、その分野の専門知識をプログラミングに落とし込むことができれば社会に役立つシステム構築ができるし、それがとても面白いと考えたからです。

今まで私自身は、応用情報技術者試験も、T-Carや大学祭での取り組みも、アルバイトも、ただやりたいことをやってきただけ、と思っています。でも振り返ると、それが自分だけが持つ軌跡となり、さらに次の人生の道を決める上での補助線にもなった。今はそう考えています。

「合格」の文字を見た時の嬉しさは、今でも覚えています。達成感を得たこの経験は、後に自信へとつながりました。

演習で一番印象に残っているT-Car。「やっぱ、コンピュータって面白いなぁ」と改めて感じた演習でした。

就職先となった企業のインターンシップで、社員の方や企業の雰囲気を直に感じて、志望が固まりました。