-

ゆたかさん

ゆたかさんCo-MoreBiomimeticsの大学院生

ここではバイオミメティクスとはなにか?について教えてくれる

-

ももかちゃん

ももかちゃん小学1年生の女の子

バイオミメティクスに興味がある

-

もうちゃん

もうちゃん小学6年生の女の子

バイオミメティクスに興味がある

今日はバイオミメティクスについて楽しく学んでみよう!ちなみに、「バイオミメティクス」って聞いたことはあるかな?

えっ、聞いたことない。バイオミメティクスって何?

バイオミメティクスは日本語でいうと「生物模倣(せいぶつもほう)」のことで、「模倣」とは「まねをする」っていう意味なんだ。つまり、生き物が持っている特徴をヒントにして新しい技術を開発したりものづくりに活かしたりする考え方なんだ!

生き物をヒントにする??

そうだよ。地球にはいろいろな生き物がいてそれぞれ面白い特徴をもっているからね

たしかに。空を飛んだり、上手に泳いだり、速く走ったり、いろいろな特徴を持つ生き物がいるね。空を飛びたかったら鳥や虫をヒントにするってことかな?

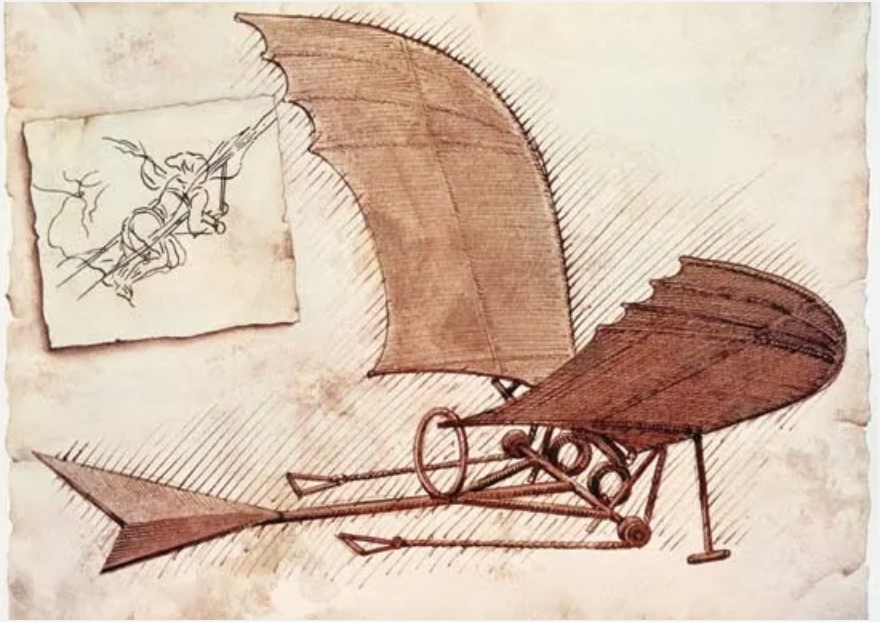

そうだね。ふたりとも「モナリザ」を描いたレオナルド・ダ・ヴィンチは知っている?鳥のように自由に飛びたい!と考えたレオナルド・ダ・ヴィンチは鳥類を観察して鳥の羽をヒントにした飛行装置をデザインしていたよ

へ〜そうなんだ

図1 ダ・ヴィンチが鳥を観察するイメージ

図2 ダ・ヴィンチが考案した飛行機のデザイン

ほかにもバイオミメティクスは身近なものにも用いられているよ

たとえばどんなものがあるの?

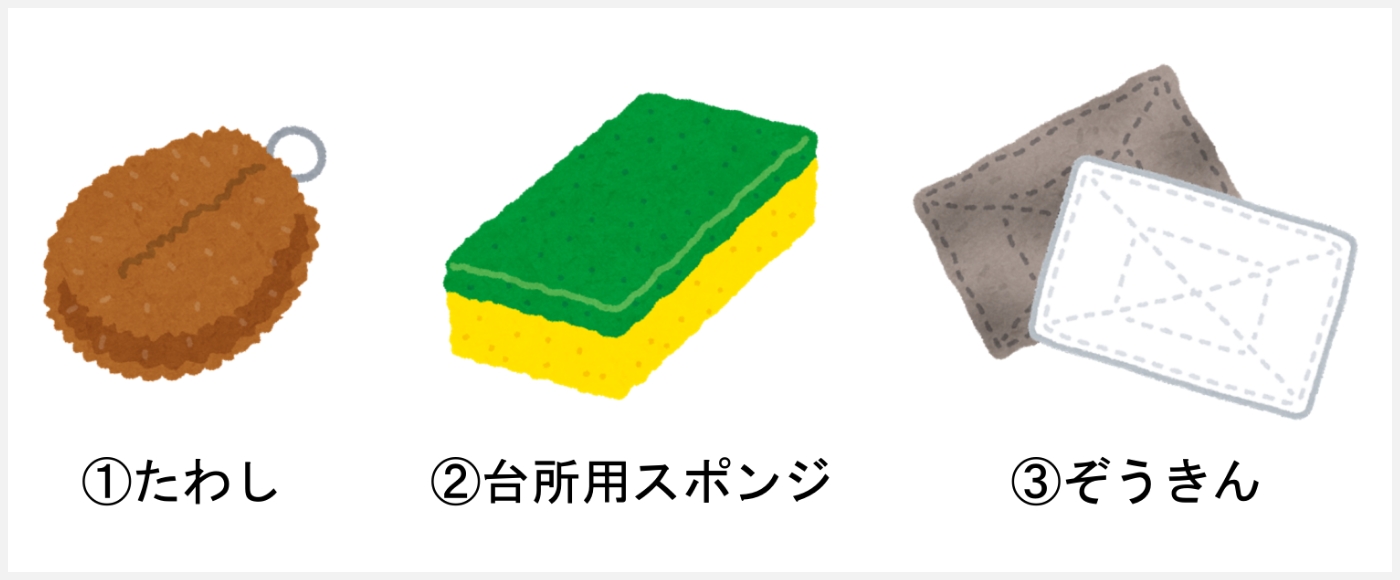

では、ここでクイズ!次の写真のうちバイオミメティクスが用いられているものはどれかな?

図3 クイズの選択肢

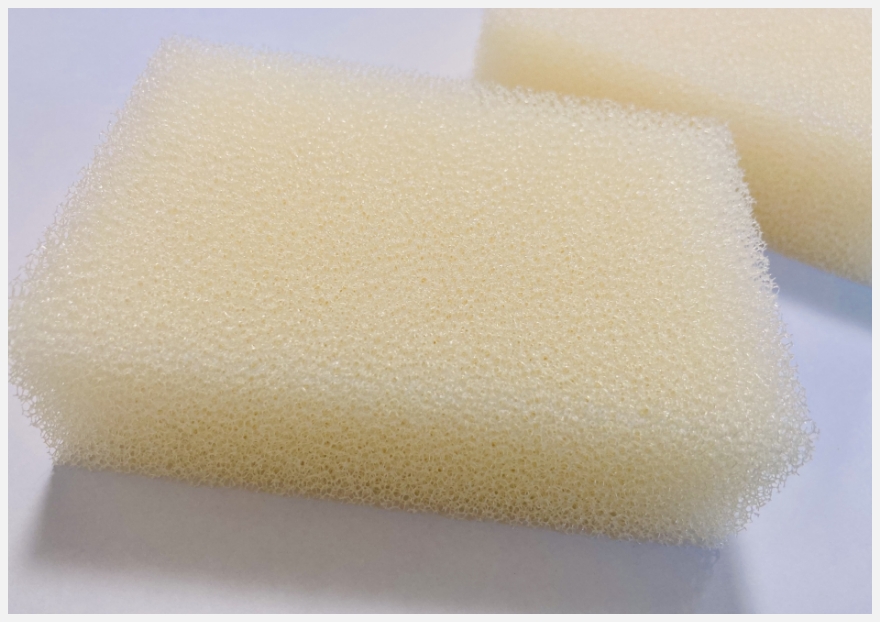

正解は、2台所用スポンジ

それは海の岩場などにいる「カイメン(海綿)」だよ。カイメンには小さな穴がたくさん空いていて、その穴から海水を吸い込むことで食事や呼吸をしているんだ!

その通り!カイメンをヒントにしていろいろなことに役立つものができたんだよ。

そういえば、生き物はどうして優れた特徴をもっているんだろう?

それは生き物が大昔から現在に至るまで、さまざまな進化をしてきたからなんだ

進化をしてきた?

そうだよ。例えばキリンは、たまたま首が長いキリンが生まれて高いところにあるたべものが取りやすくなった。そのためにより首が長いキリンが生き残って、長い時間の中で今のキリンになったと考えられるね。

なるほど!

図4 キリンが高い木の草を食べるイメージ

キリンの長い首の他にはどんな面白い生き物の特徴があるのかな?

例えば、軽さと丈夫さを持った蜂の巣(ハニカム構造)や服や動物の毛にくっつくオナモミ(面ファスナー)、光を反射しないガの目(モスアイ)、水をはじくハスの葉(ロータス効果)があるよ!

へぇー!面白いね!

バイオミメティクスにはいろいろなものがあるからぜひ勉強してみてね

図5 面白い特徴を持つ生き物

生き物に学ぶことは新しい技術を開発したり、ものづくりに活用するだけでなく、他にもいいことがあるんだよ。

ほかにもあるの?

それは、ものづくりの視点で生き物を観察することで、生き物から学ぶだけでなく生き物についての新しい気づきもえられることだよ。例えば、バイオミメティクスの有名な例に「新幹線 500系の先端のかたち」があるんだ。これは、水面にすごい速さで飛びこむカワセミのくちばしのかたちをまねすることで、新幹線がトンネルに入るときのしょうげきはを弱めているんだ!この新幹線をつくった技術者の人は野鳥観察が好きで、新幹線のヒントを得るためにたくさんの鳥の映像をみていたんだ。その中でもカワセミが空中から水中にとびこむ様子を「ものづくりの目線」で観察することで、くちばしのかたちがしょうげきを弱くすることに気がついたんだ!そのため、この発見はそれまでの野鳥観察にはあまりない「ものづくりの目線」だったからこそ気づけたカワセミの特徴なんだね

バイオミメティクスの活用はとても幅広くて、分子レベルからまちづくりレベルまであるんだ。

そのため、「いろいろな分野」のプロや専門家がアイディアを出し合うことで新しい発見をしたり、これまでにないものをつくることができるんだね!

ということは、たくさんのスペシャリストが関わるとすごいことがおきるんだね!

図6 様々な分野のスペシャリストたちのイメージ

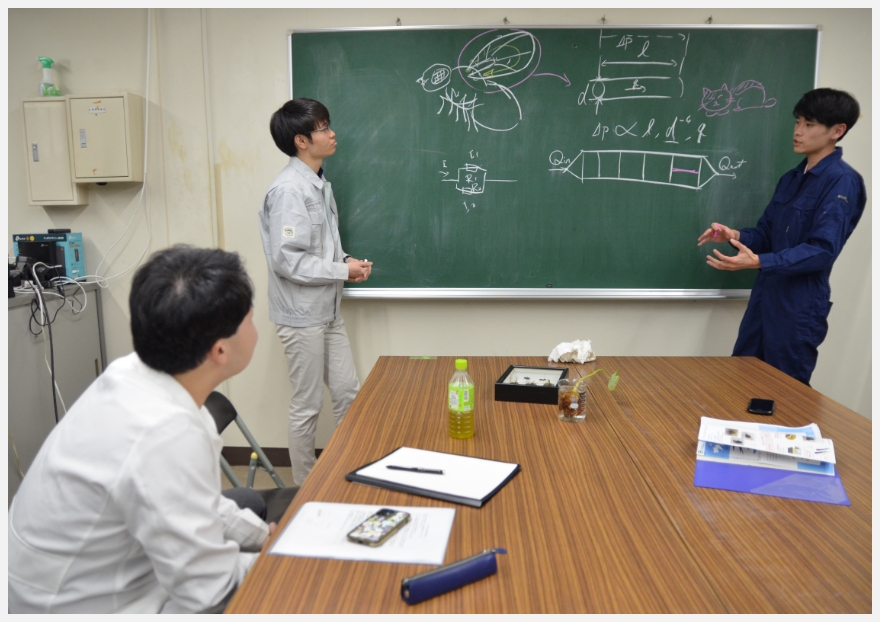

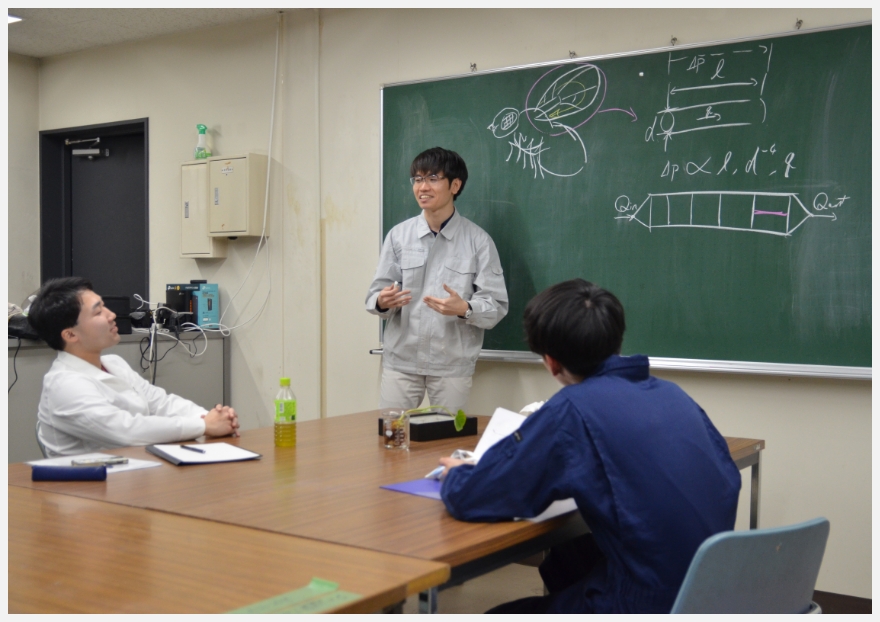

ちなみにゆたかさんもそういう活動をしているの?

そうなんだ。私が所属する研究会もそれに習って、様々な専門分野の学生で構成されているんだ。同じ生き物を観察しても分野が違うと違う気づきを得られるからとてもおもしろいよ

へぇ〜

図7 楽しげに話し合う研究会の学生

きみたちが小学校で学ぶ「国語」・「算数」・「生活科や理科」・「社会」なども「いろいろな分野」だね

「いろいろな分野」を勉強することで身の回りのことが面白く感じるようになるよ!例えば、「料理」をするときに「国語」を勉強するとレシピの手順を理解して誰かに説明できるようになったり、「算数」を勉強すると2人分のレシピを 3人分の分量に計算できるようになったり、「理科」を勉強すると沸騰したお湯がどんどん減っていくのはなぜか考えられるようになったり、「社会」を勉強すると食材の産地をみて地図上でどのあたりからきているのか分かるようになったりするよ!

というわけで、小学校で学ぶ教科はもちろん、ここではバイオミメティクスを学んだり、楽しいプチ実験にも挑戦してみてね!

図8 勉強をして普段の生活がより面白くなるイメージ

参考文献

https://www.toyo.ac.jp/contents/research/tprp/project-06.html

https://www.asahi.com/sdgs/article/14374958,(2023/09/14)

https://kodomo-manabi-labo.net/cooking-shokuiku,(閲覧日:2023/09/14)