この研究会の名前「Co-MoreBiomimetics」の由来は、「みんなでもっとバイオミメティクスを!」という私たちのキャッチフレーズです。「ともに、一緒に」といった意味合いを持つ英語の接頭詞Coに、「More(もっと)」、 「Biomimetics(バイオミメティクス)」を組み合わせた言葉です。

「みんなでバイオミメティクスを広め、盛り上げていきたい!」という熱意と、東洋大学川越キャンパスの合言葉である「こもれび」をかけた言葉です。長いので「CoMoreBi.(こもれび )」と呼んでください!

別々の専門分野を持つ学生たちが集まり、バイオミメティクスを通じて社会をより良くする方法を考えています。このサイトを見て勉強してくれている「みんな」も、仲間入りして一緒に盛り上げてくれると嬉しいです。さぁ、みんなでもっとバイオミメティクスを!!

「Co-MoreBiomimetics」という東洋大学の大学院生が主体の研究会です。東洋大学の「生体医工学科」・「機械工学科」・「建築学科」の学生が集まり、 バイオミメティクスをより多くの方々と楽しんで学ぶためにいろいろな活動をしています!

ときには100人以上の前で活動紹介を行ったり、学園祭で地域の人々に向けた発表展示を行ったり、こちらのようなバイオミメティクスを普及させるためのWebサイトを立ち上げたり・・・。各々の研究テーマに従事しながら、時間を見つけていろいろな活動にチャレンジしています!

当サイトは、「夏休みの自由研究のお役立ちサイト」として小学生にバイオミメティクスの面白さを広める第一歩として設立しました。一緒にバイオミメティクスの魅力を体感しましょう!

私たちの活動目標のひとつに「サイエンスコミュニケーションを意識した活動」があります。専門家でない人々に科学を正確かつわかりやすく伝えることです。

文部科学省は「科学のおもしろさや科学技術(ぎじゅつ)をめぐる課題を人々へ伝え、ともに考え、意識を高めることを目指した活動」と、サイエンスコミュニケーションを定義しています。同じ事柄でも、相手によって適切な対話が必要です。なぜなら、人によって興味のあること、知っていること、考えていることが異なるからです。

このことを実践していたのが、ガリレオ・ガリレイです。「新科学対話(1599-1600)」という書籍では、一方的な説明ではなく、市民3人による対談形式で科学の面白さを表現しています。勉強したこと、わかったことをわかりやすく伝えられるようになれば、相手も楽しく聞くことができます。だんだんと、話しているこちらも楽しくなっていきます。

サイエンスコミュニケーションは、研究領域だけではなく、普段の生活でも活かせるスキルです。私たちは研究会の活動を通して、難しい話をわかりやすく・楽しく伝える術を学んでいます。

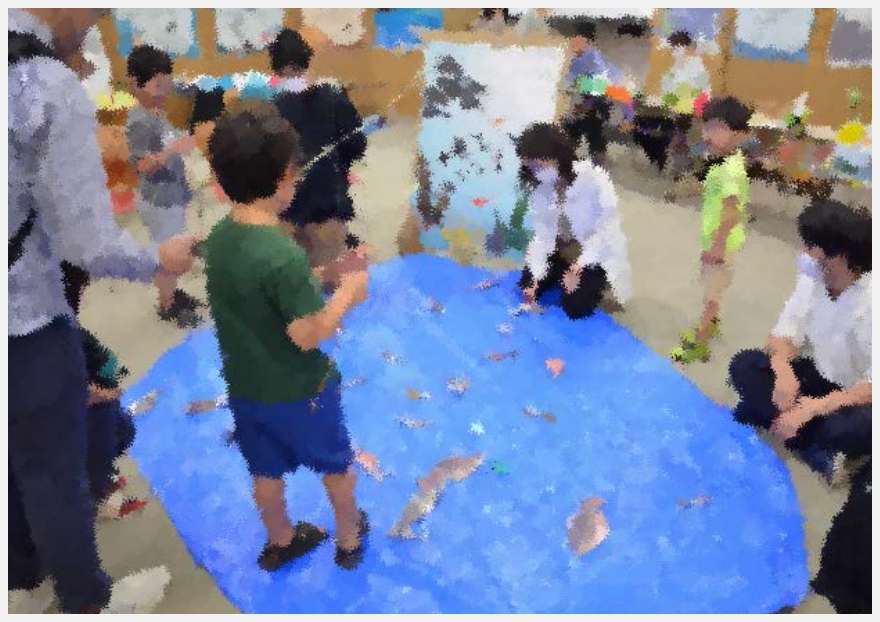

こもれび祭は地域の方々が多くご来場される学内イベントであり、小学生を含めた多くのこどもたちが参加しています。ここでは、本物の蜂の巣やロータス効果を持つ里芋の葉っぱ、モスアイフィルムを用いた展示ケースなど、バイオミメティクスのすごさを間近で体験することができる紹介ブースを出展しています!

ちなみに、当サイトで用いたバイオミメティクスの事例紹介や実験紹介は、実は、こもれび祭で実施したものをベースに制作しており、サイト内の対話形式で展開されるバイオミメティクス事例紹介はこもれび祭で実際に経験したこどもたちとの対話を参考にしているんです! もし、このサイトを見て興味をもったかたはぜひこもれび祭にも参加してみてください!!

参考文献

https://www.mext.go.jp/kids/find/kagaku/mext_0005.html, (2023/12/19)

監修・謝辞

生命科学部 生体医工学科 合田 達郎 教授

文学部 教育学科 谷口 明子 教授

理工学部 機械工学科 窪田 佳寛 准教授

理工学部 建築学科 高岩 裕也 准教授

2021年度東洋大学重点研究推進プログラム「バイオミメティクス活用による高機能かつ持続可能なものづくり」(研究代表者:合田達郎、研究期間:2021年04月~2024年03月)の助成を受けて、作成されたHPである。