NPO法人での海外ボランティア活動

異なる世代の集団のなかで、多様な価値観を理解して協力しながら目標達成することの重要性を学びました。

Career Design

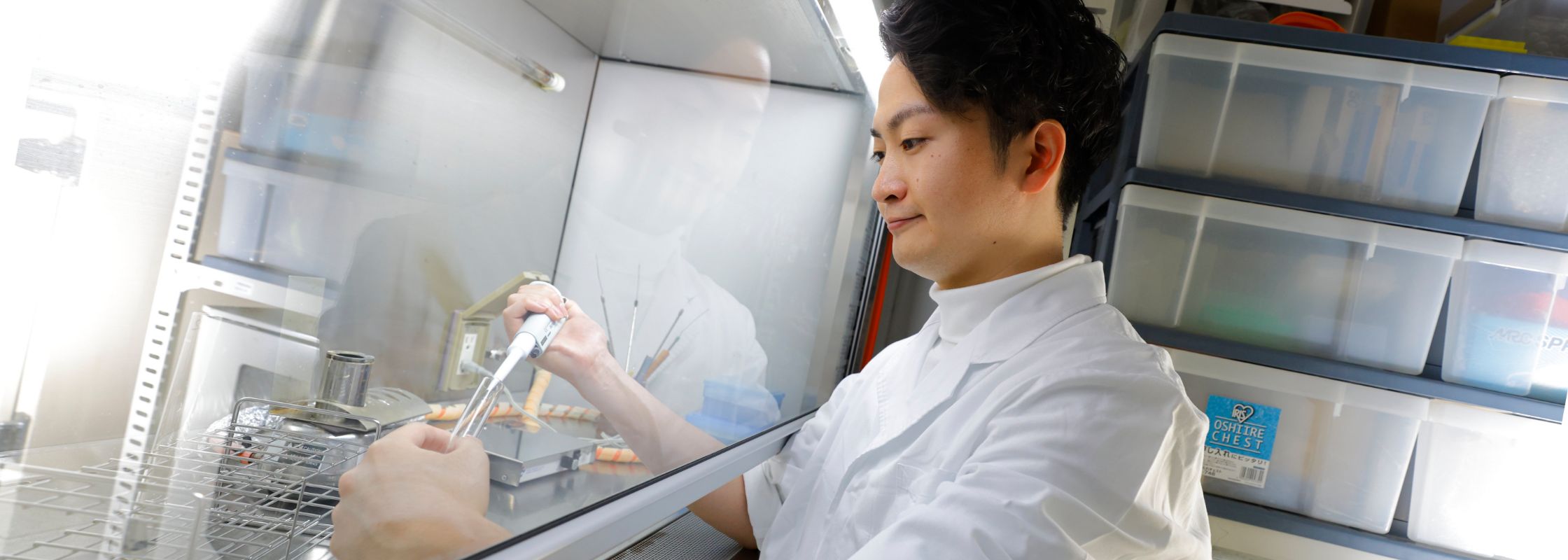

生命科学部応用生物科学科を主席で卒業した後、大学院の生命科学研究科へ進学し、応用極限微生物学研究室(高品研究室)に所属する。「低温条件下で醤油諸味粕(もろみかす)を分解する耐塩性・好塩性酵素の解析」をテーマに、醤油を生産する際の副産物である醤油諸味粕を分解・減量する微生物の研究を続けた。「諸学の基礎は哲学にあり」という東洋大学の建学の精神に共感し、研究を成功させるためには、先入観に捉われず広い視野で物事を掘り下げることが大切と語る。

dot 01

幼少期、父と一緒に昆虫採集や釣りによく行っていた影響で、ずっと「生き物」に興味がありました。オープンキャンパスに参加した時、微生物の99%はまだ存在が解明されていないという話を聞き、その未知なる魅力に惹かれて生命科学部に入学しました。

醤油諸味粕を分解する微生物を研究テーマにしたのは、実家の近くにキッコーマンの醤油工場があり身近だったことに加え、この研究は社会的意義が大きいと考えたからです。醤油を生産する過程で副産物として発生する塩分濃度が高い諸味粕は、再利用するために大きなコストが必要になります。例えば、家畜飼料や栽培肥料、キノコ用培地として再利用するためには、高コストの脱塩処理が必要です。また、水分を多く含むため保存に適しません。耐塩性や好塩性という特性を持つ酵素や微生物で諸味粕を分解・減量することができれば、大きな社会貢献につながります。

これまでの研究成果として、低温の条件下で諸味粕を分解する耐塩性・好塩性の微生物を分離することに成功しています。この成果を社会実装することが出来れば、諸味粕の脱塩処理の工程を省くことで、大きな意義につなげていけると考えています。

dot 02

もちろん実際に微生物を分離するスクリーニング過程で、思うような結果はなかなか出ません。研究成果を産業利用するためには多くの解決すべき課題があり、その実験過程は非常に難度が高く、辛いものでした。

こうした過程では、新しい実験手法を一から考案し直す必要があります。先行研究で指摘されている課題をマインドマップの手法で整理・視覚化し、取り組むべき実験手順を試行錯誤の中から導き出していきました。極限環境生物学会や各種シンポジウムで他の研究者と意見交換を積極的に行い、フィードバックも依頼しました。その結果、諸味粕を糖に分解する特定の酵素に着目する方法で、現在研究を進めています。先入観に捉われず、多方面からアプローチすることの重要性を再認識することができました。

自分自身の研究と並行して、学生実験補助員(TA)の仕事も続けていました。自分のこれまでの経験を活かし、教授と学生の中間点的な存在として実習を安全かつ円滑に進める役割です。教授の意図を理解して自分の役割を考える経験は、社会人になってもきっと役に立つと思っています。

dot 03

私は、高校時代の勉強が受け身の姿勢だった反省から、大学では事前準備と創意工夫を常に心がけました。授業は一度も休むことなく、予習復習を継続して行い、教授には自分なりの仮説を持って質問しました。片道2時間かかる通学時間を有効活用するために、自分の学習音声を録音して聞く方法も考案し、実践してきました。

大学院に進んでからは、講義や研究など、複数のタスクを効率よく進めるために、ToDoリストを表やグラフで視覚化しました。またコロナ禍で生まれた空き時間を利用して、日商簿記2級の資格を取得しました。きっかけは研究室の備品や試薬の棚卸しを行なっていた時、「減価償却」という言葉が理解できず悔しい思いをしたことからです。今では『簿記2級がわかる微生物研究者』という、自分のユニークな強みになっていると感じています。

博士前期課程修了後は、食品メーカーのシマダヤ株式会社に就職します。食中毒につながる微生物汚染の防止や、食品保存方法の設計などの企業課題には、博士前期課程での研究が存分に活かせると思います。シマダヤは麺のリーディングカンパニーとして、業界初となるチルド麺の完全個包装化や冷凍麺の開発など、画期的な商品を社会に送り出している企業です。大学院で得た微生物研究の知識や技術を活用して、安全安心な食の提供に貢献したいと考えています。

異なる世代の集団のなかで、多様な価値観を理解して協力しながら目標達成することの重要性を学びました。

研究生活は刺激的でもあり、大変さもありました。それを共有した研究室の同期と過ごした楽しい瞬間は、今でも大切な思い出です。

研究テーマについて、学会で幅広い分野の研究者からいただいた意見は、今でも研究活動の糧になっています。