実験の進め方

必要なもの

この実験で、 葉っぱの水のつきにくさを調べられるよ!

実験に取り組む前に、 どの葉っぱが「水のつきにくさ競争」の一番になるか、予想してみよう!

もし「水のつきやすさ競争」 だったらどれが一番になるかな?

とか、 他にも色んな予想を立ててみると楽しいよ〜。

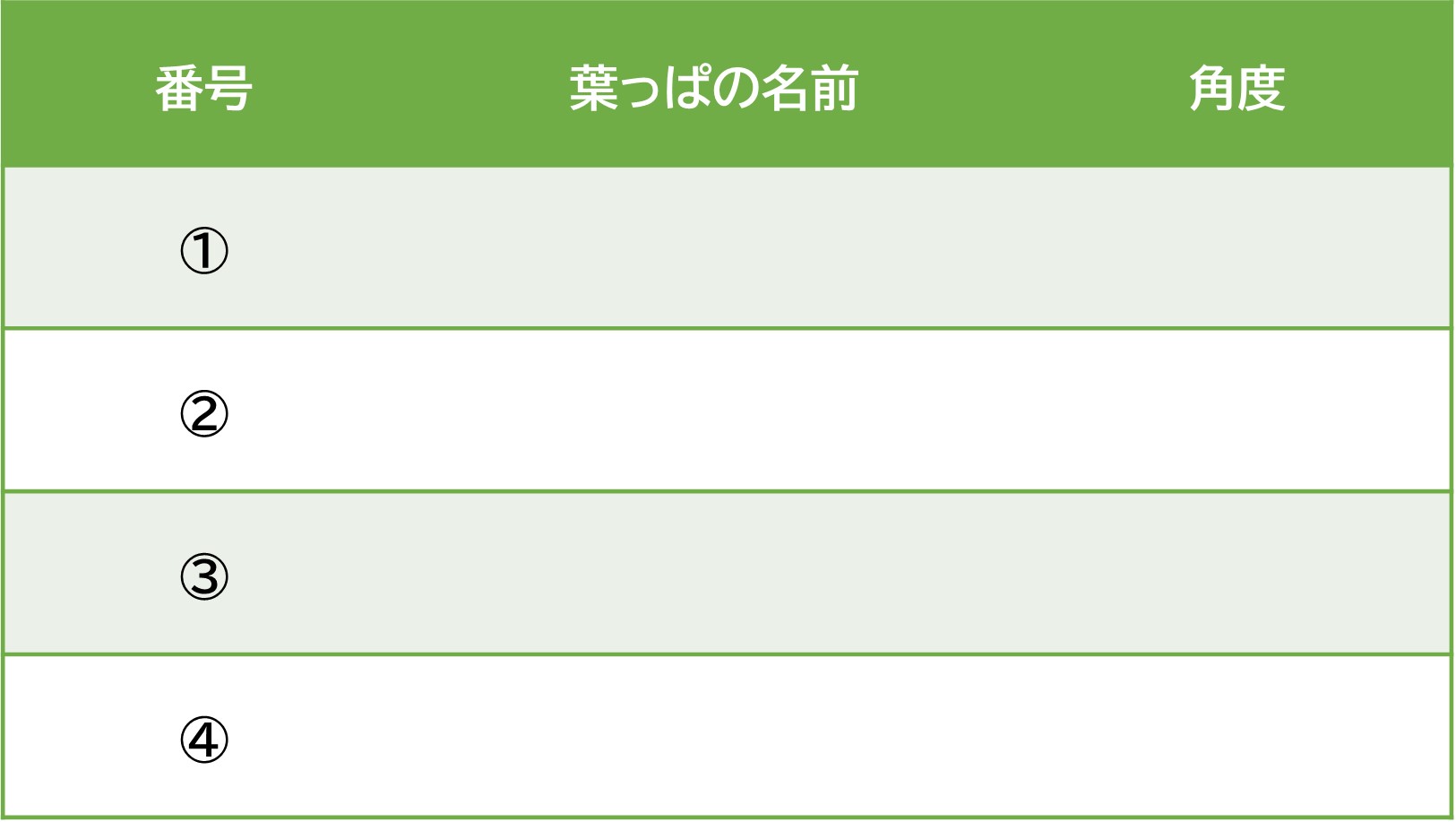

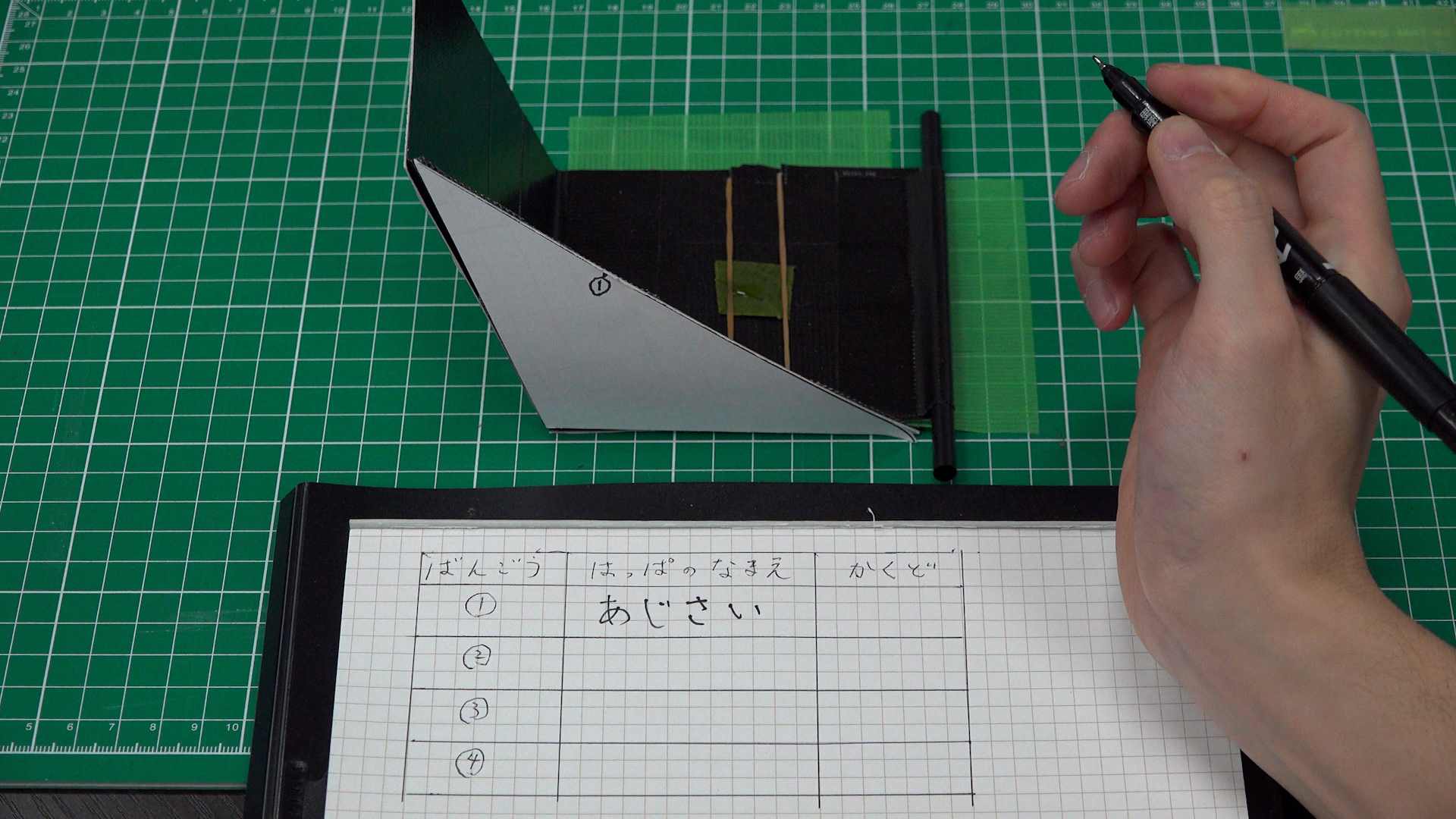

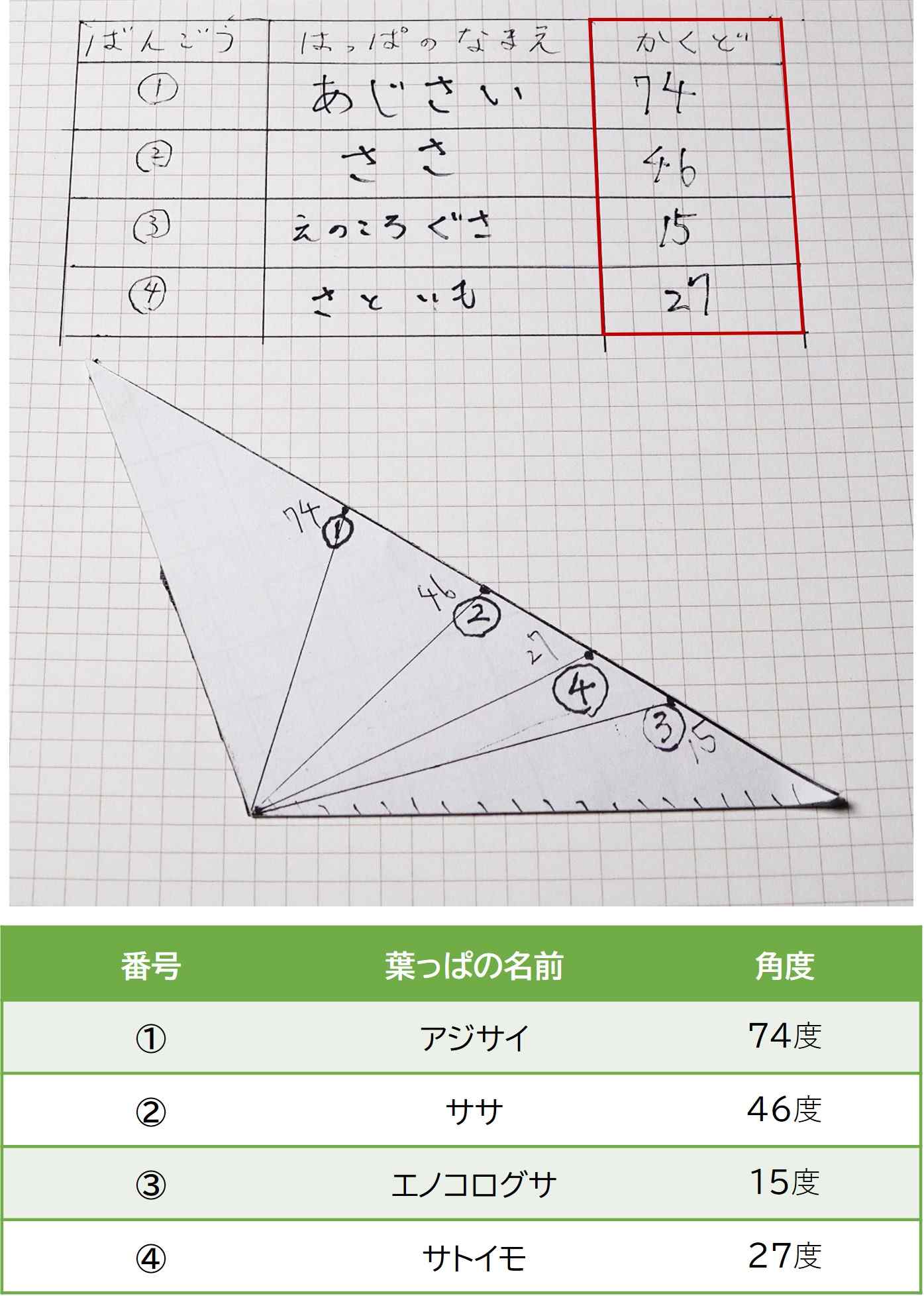

実験の結果を書くための表をノートにつくろう! 行の数は実験に使う葉っぱの数と同じにするよ(角度の列は、角度を知らなければなくてもいいよ〜)

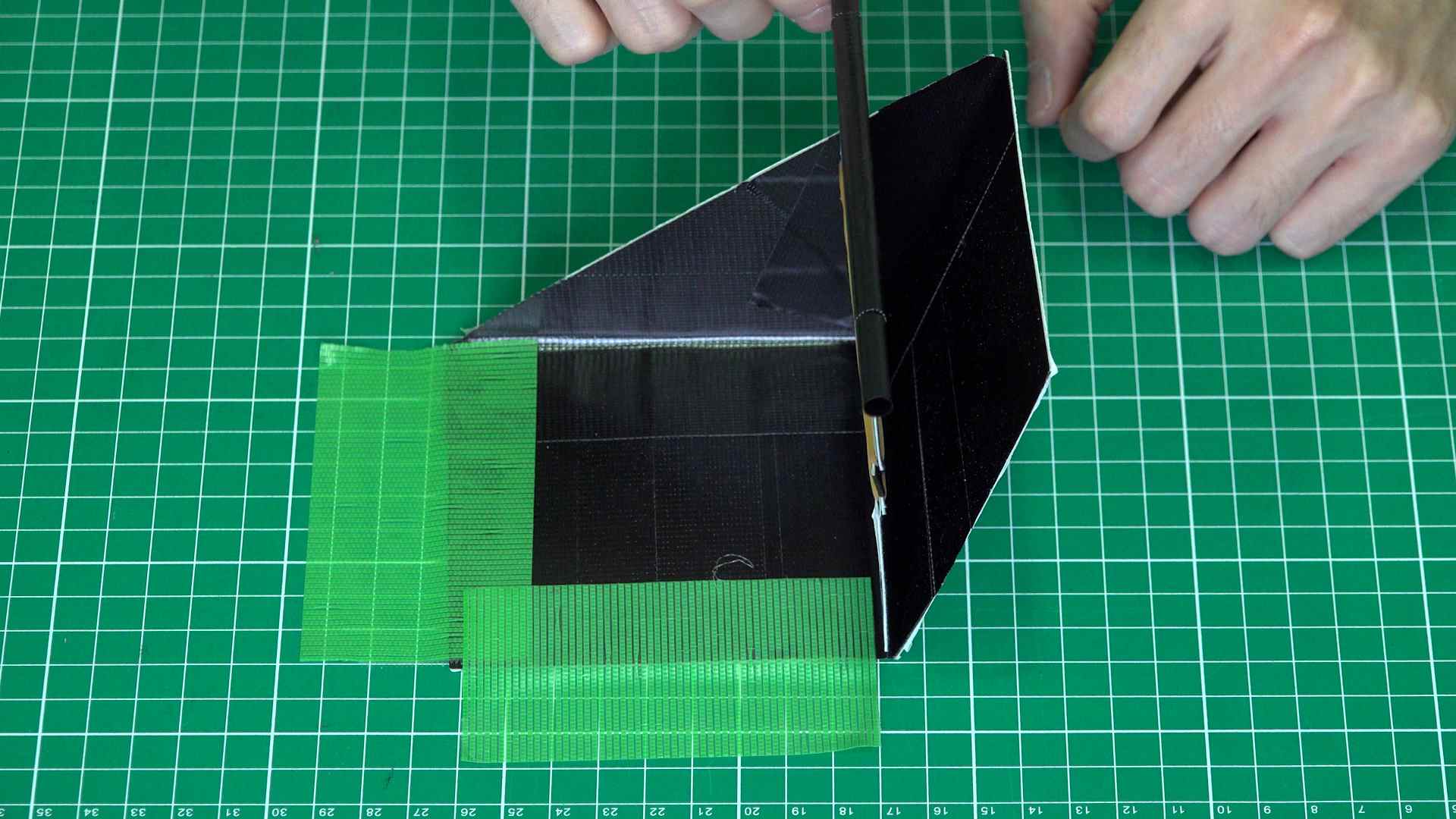

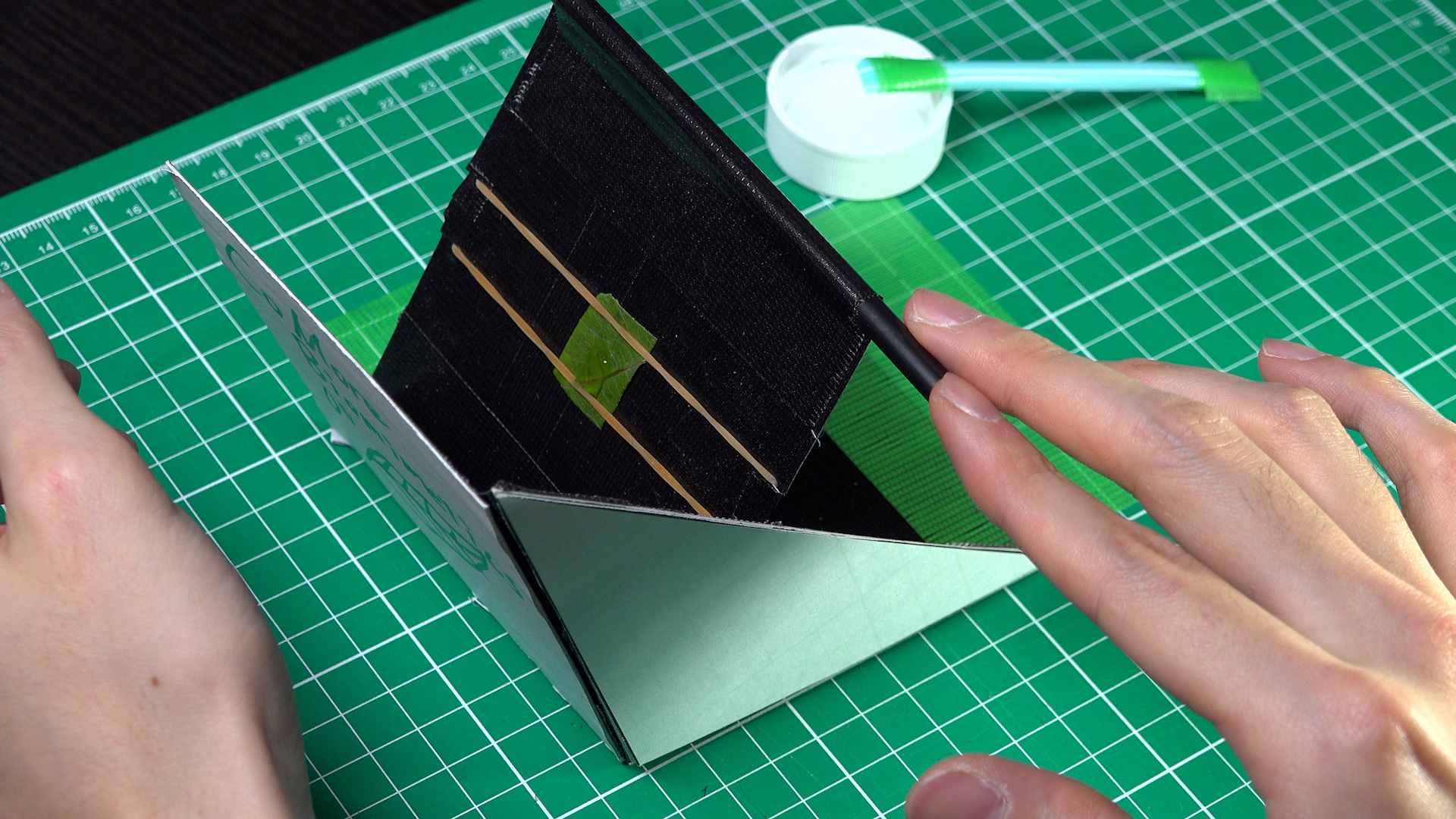

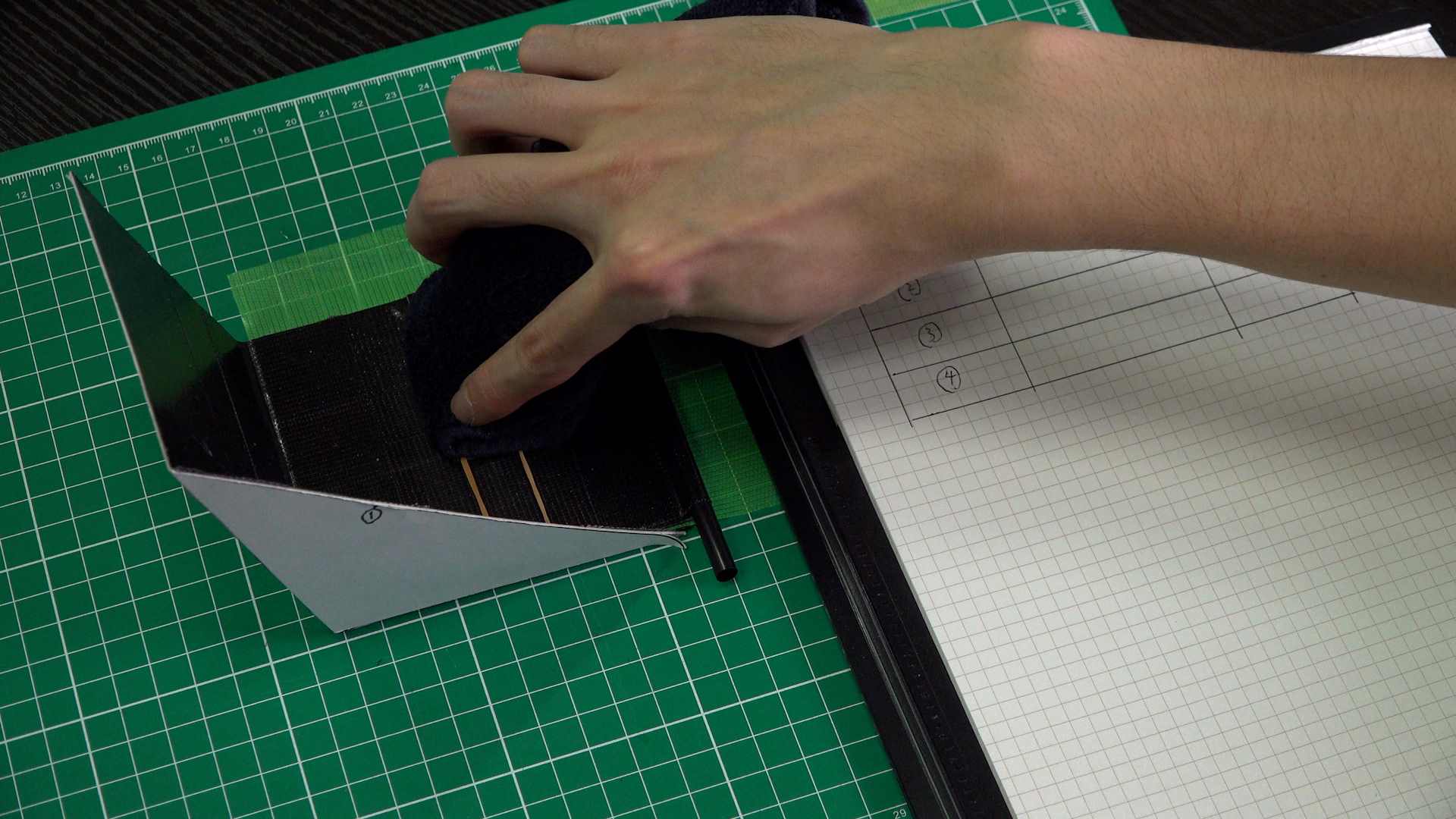

実験そうちを、テープで工作マットにくっつけよう!

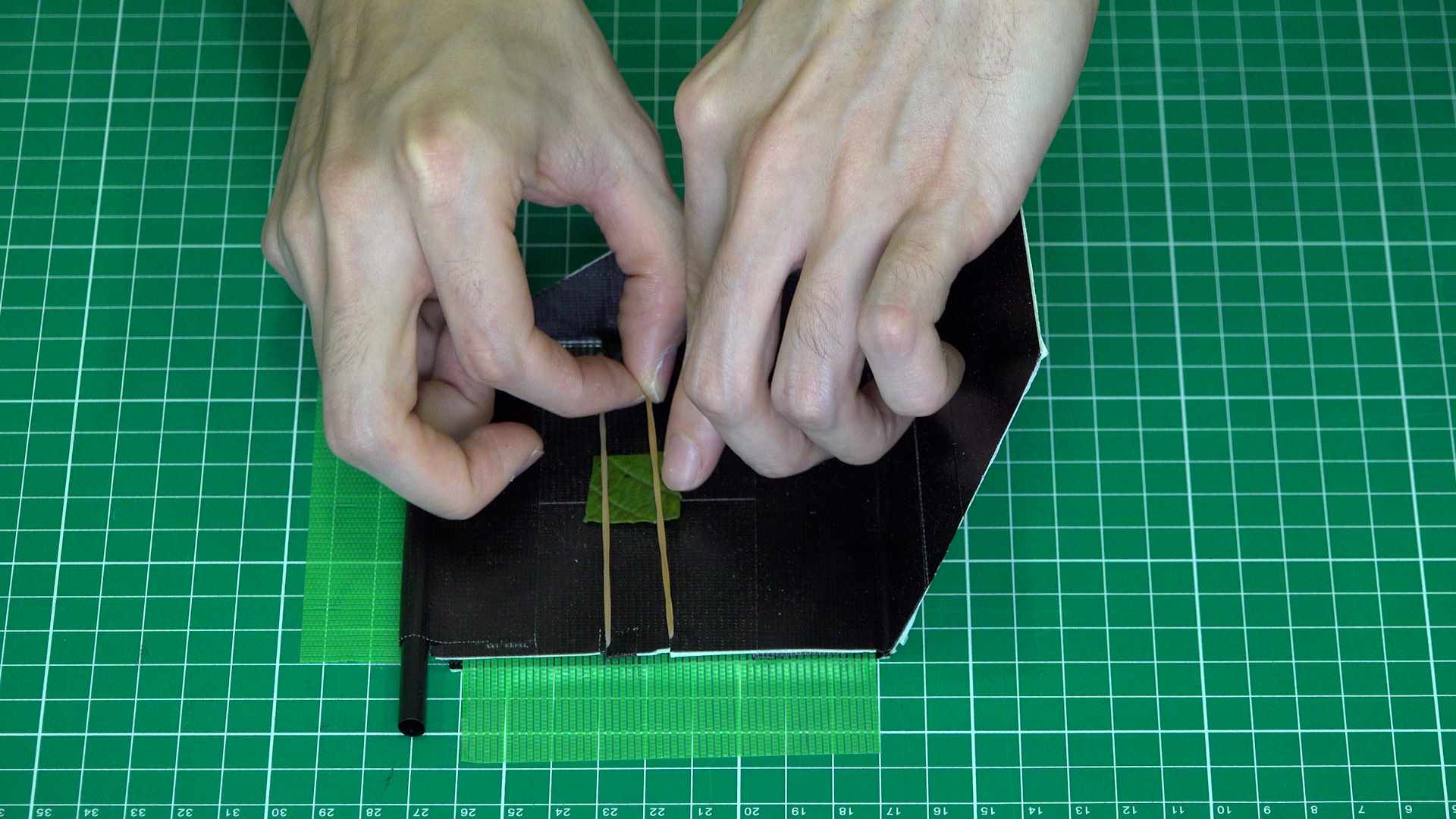

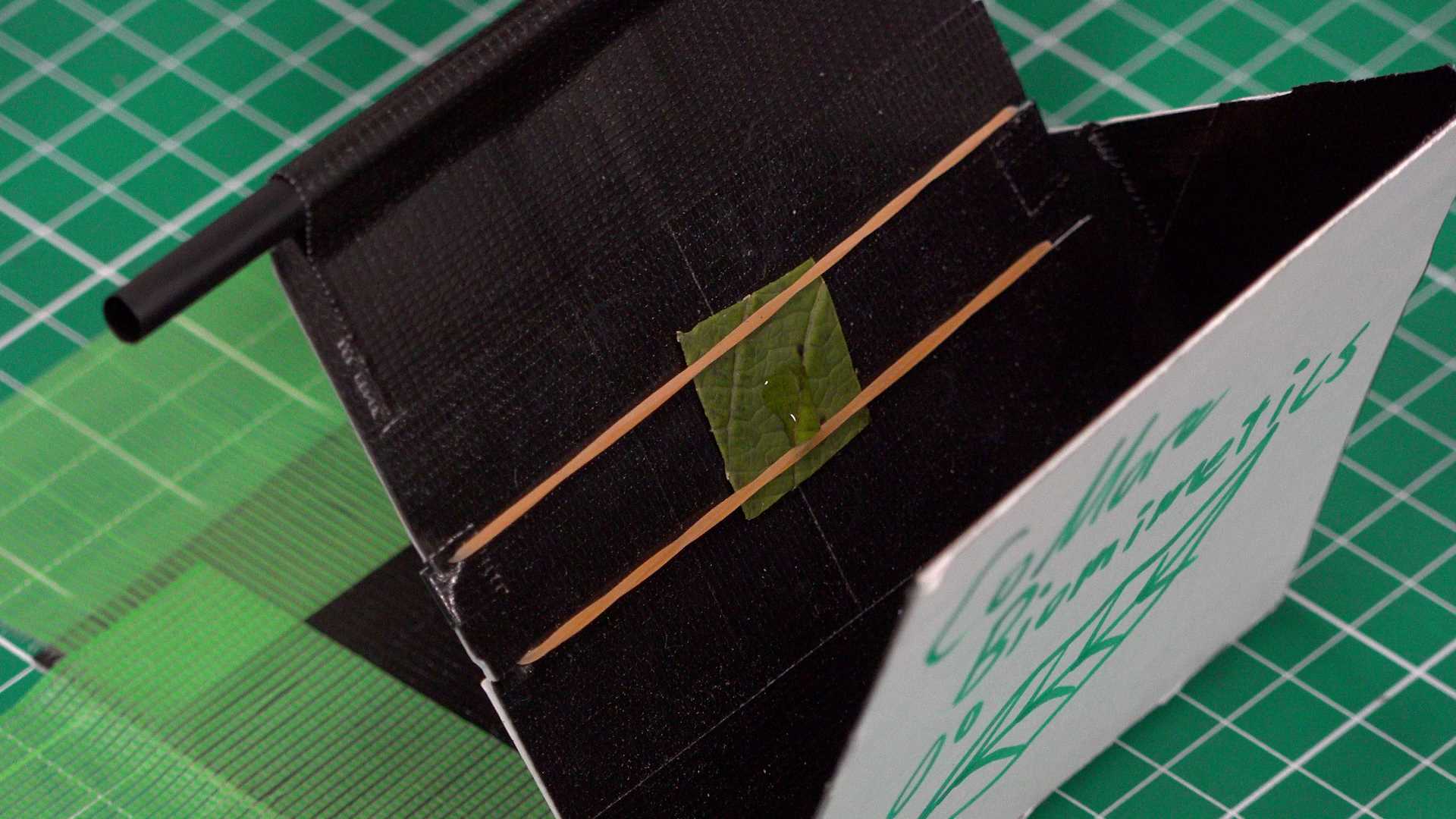

実験そうちに葉っぱを固定しよう!輪ゴムと坂道の間に葉っぱをはさむよ(葉っぱが大きすぎるときは、小さく切っちゃおう〜)

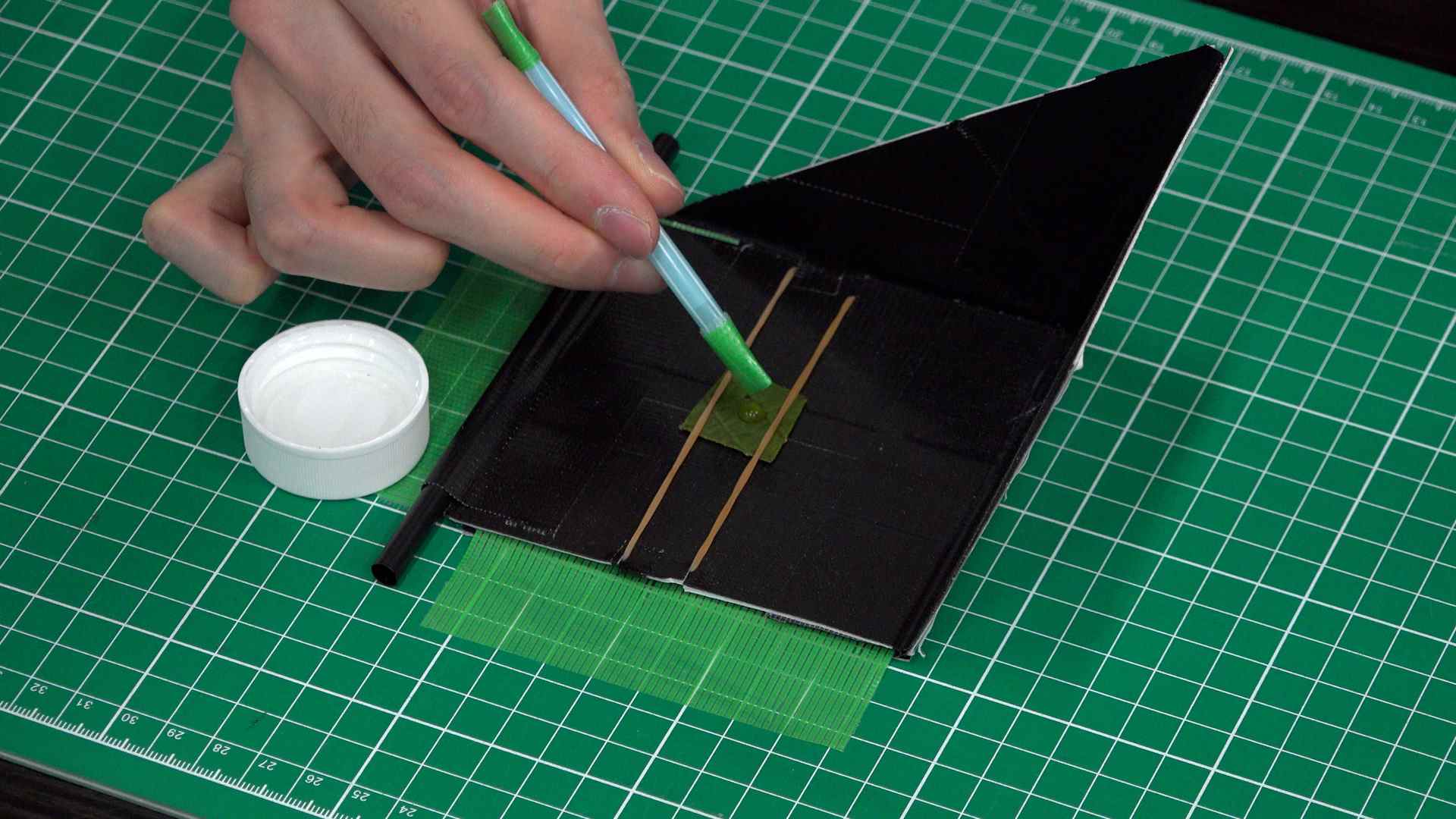

水てきを葉っぱの上にたらそう!(輪ゴムの間にたらして、輪ゴムには水てきが付かないようにしよう!)

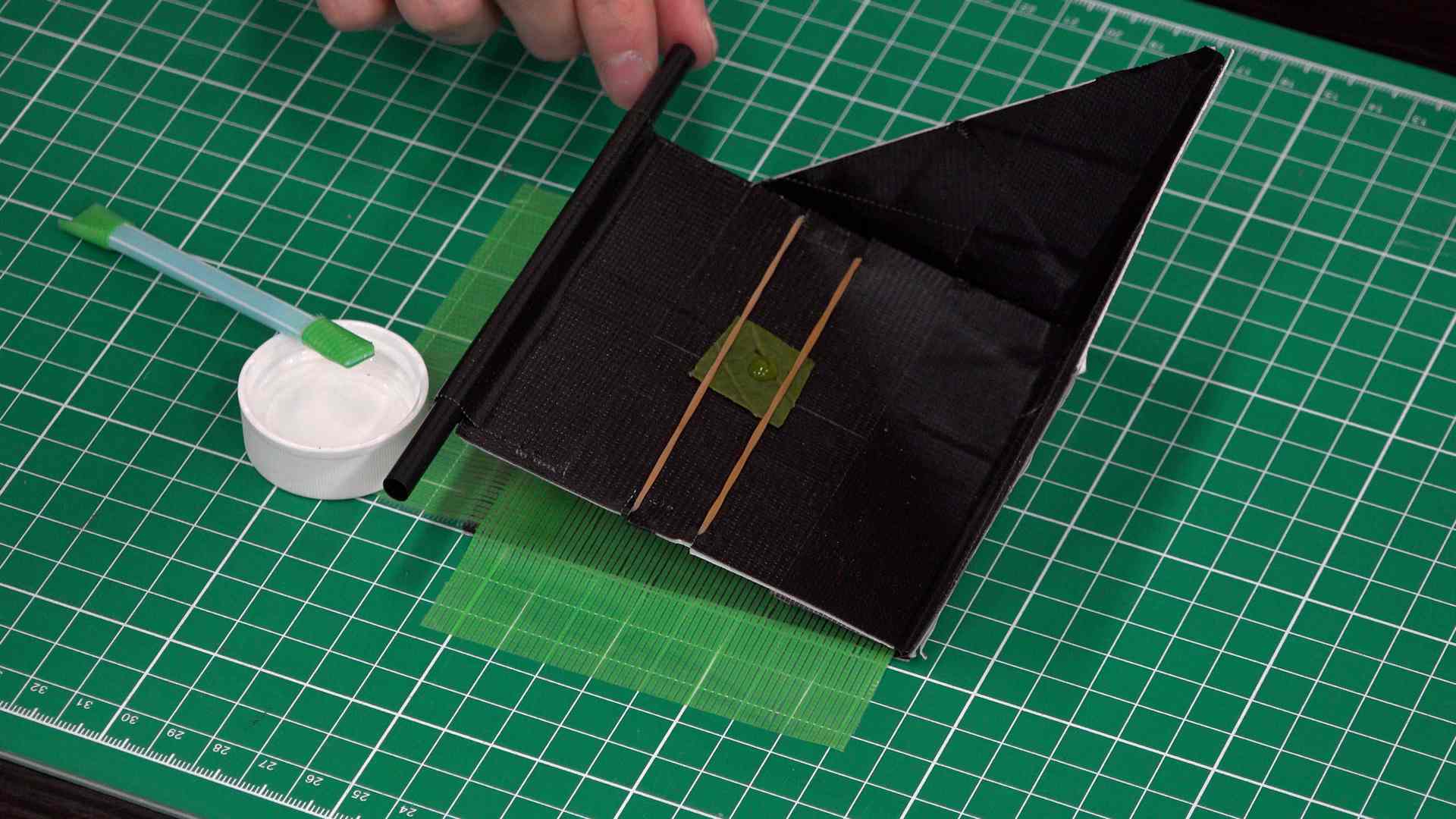

坂道をゆ〜っくりかたむけよう!

水てきがすべって、輪ゴムに付いたら、かたむけるのを止める!(坂道はかたむけたまま止めておくよ! この後かたむきを記録するよ)

坂道の場所を記録しよう!水てきが輪ゴムについたときの坂道をとめたまま・・・

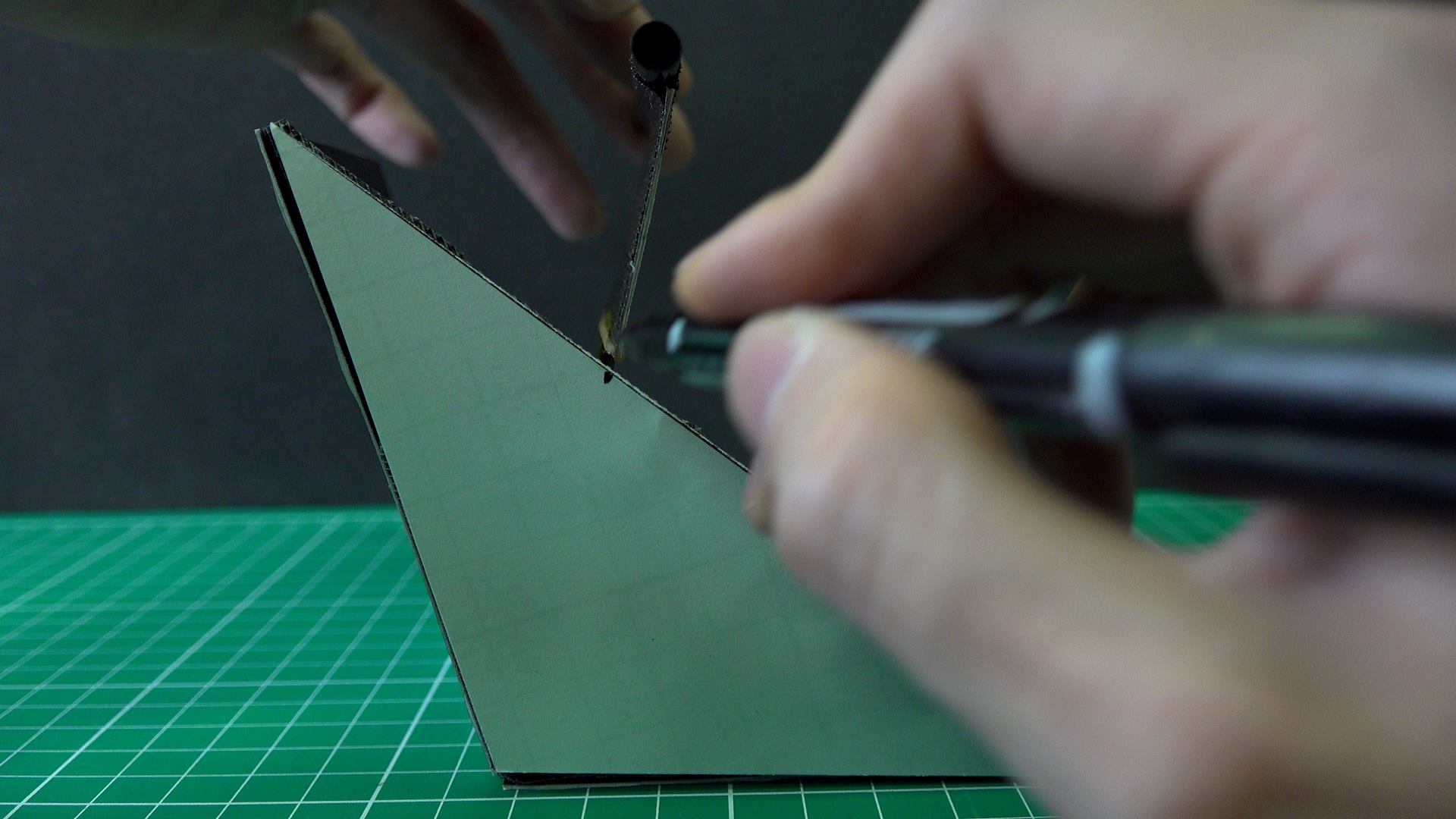

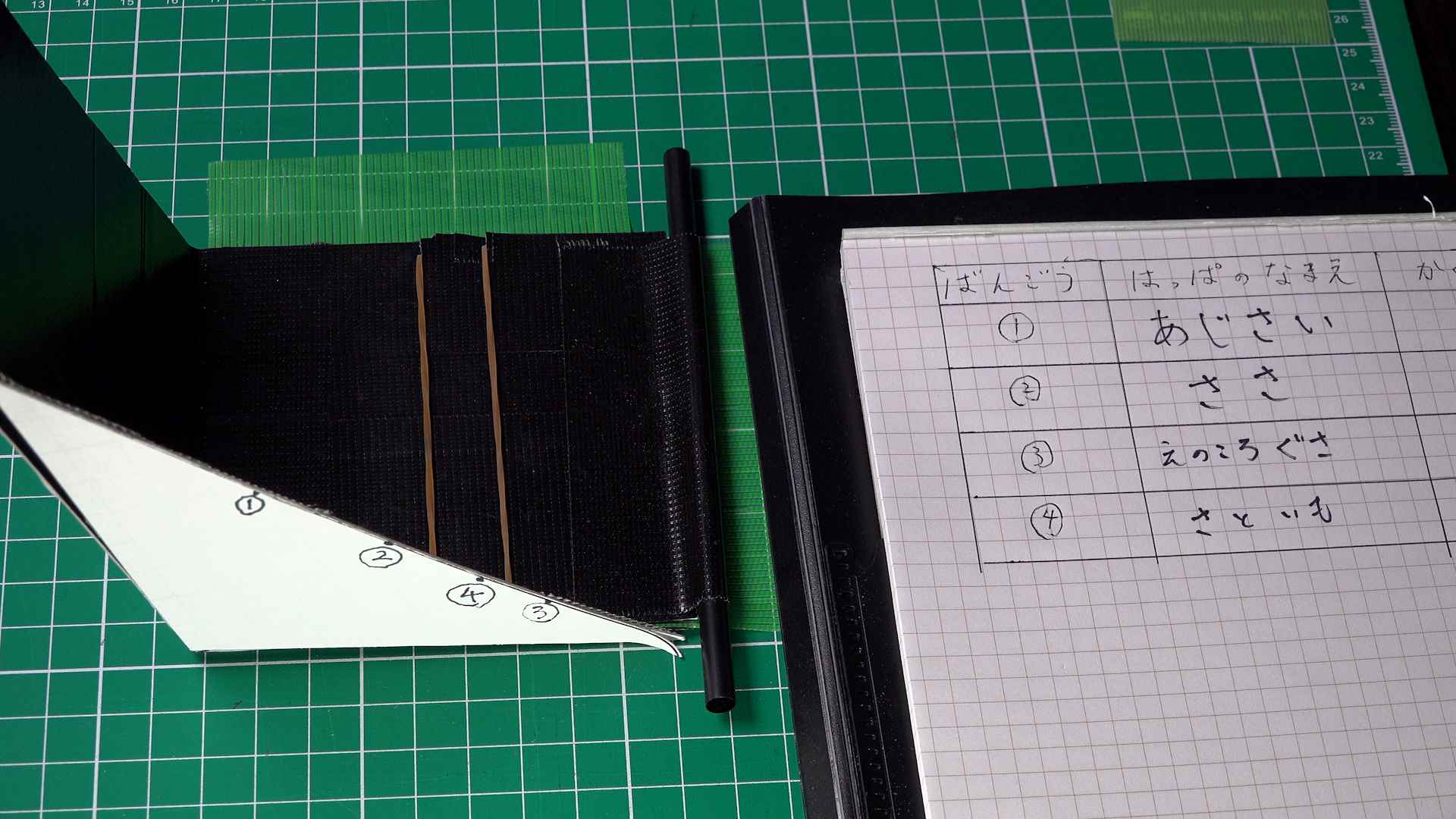

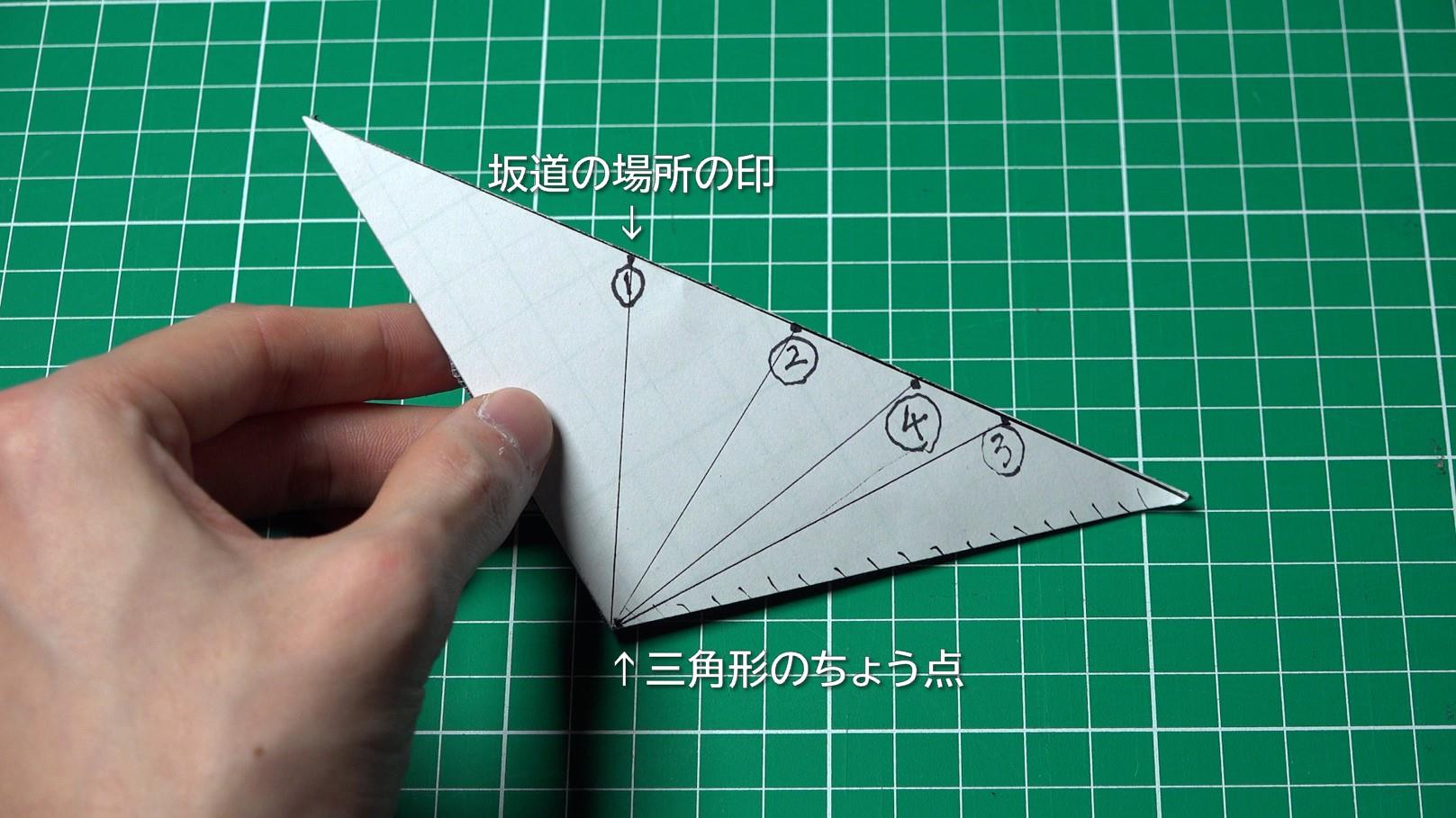

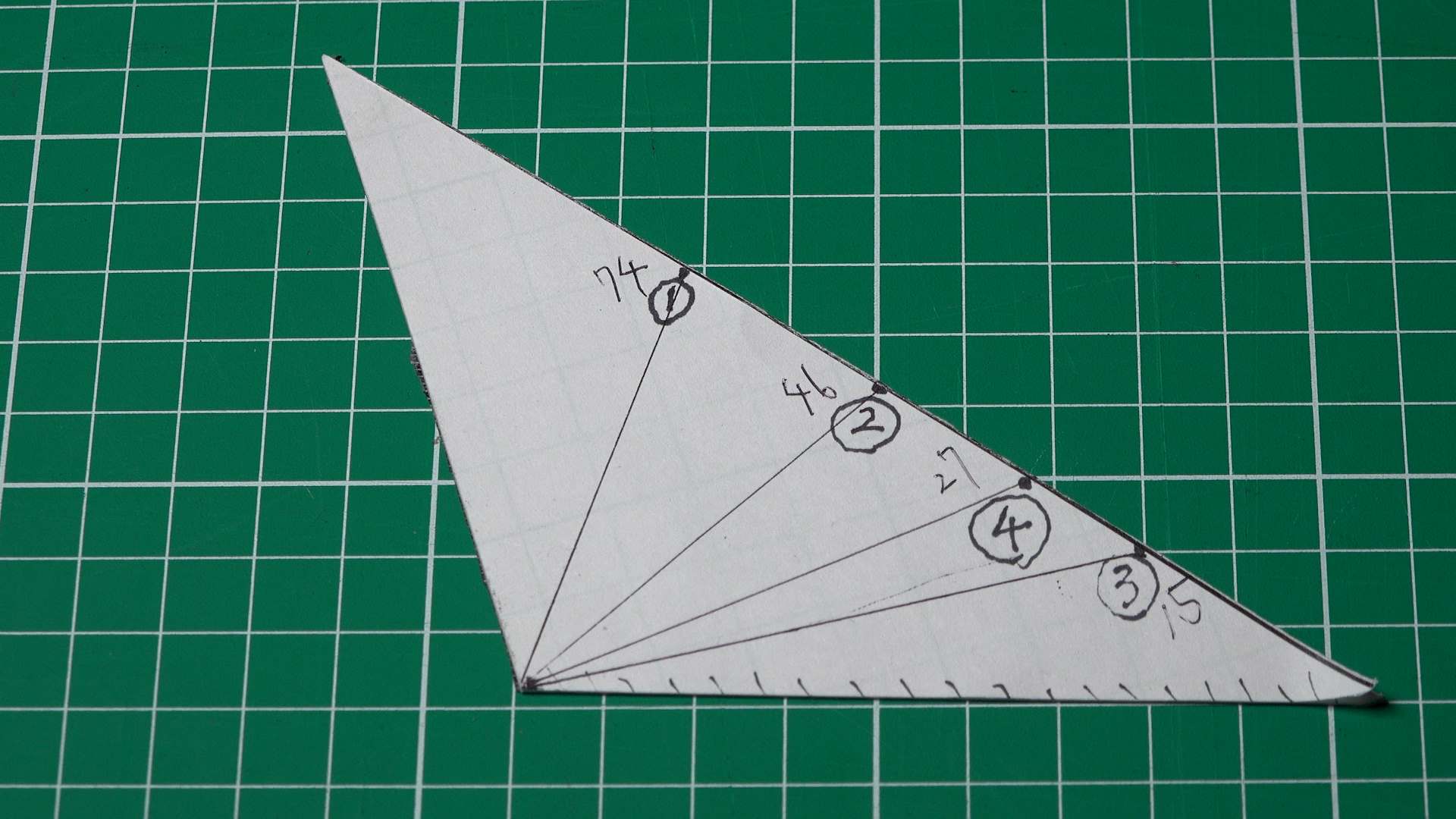

白い三角形に点を打って、かたむけた坂道の場所を記録しよう!

坂道は下ろして、 葉っぱの番号を書いておくよ!例えば、一番目に実験した葉っぱだったら1と書いておこう!

実験した葉っぱの名前を表に書こう!例えば、一番目に実験したのがアジサイだったら、 番号1の行の、葉っぱの名前のところには “あじさい” と書いておくよ〜

水てきをタオルでふき取ろう!そうちは紙でできてるから、水に弱い!水はこまめにふき取ろう

使った葉っぱをそうちから取り外そう!

3~9を他の全部の葉っぱでもくりかえす

実験おわり!! 結果を見ていくよ〜

実験結果を見よう!

そうちを工作マットから外そう!

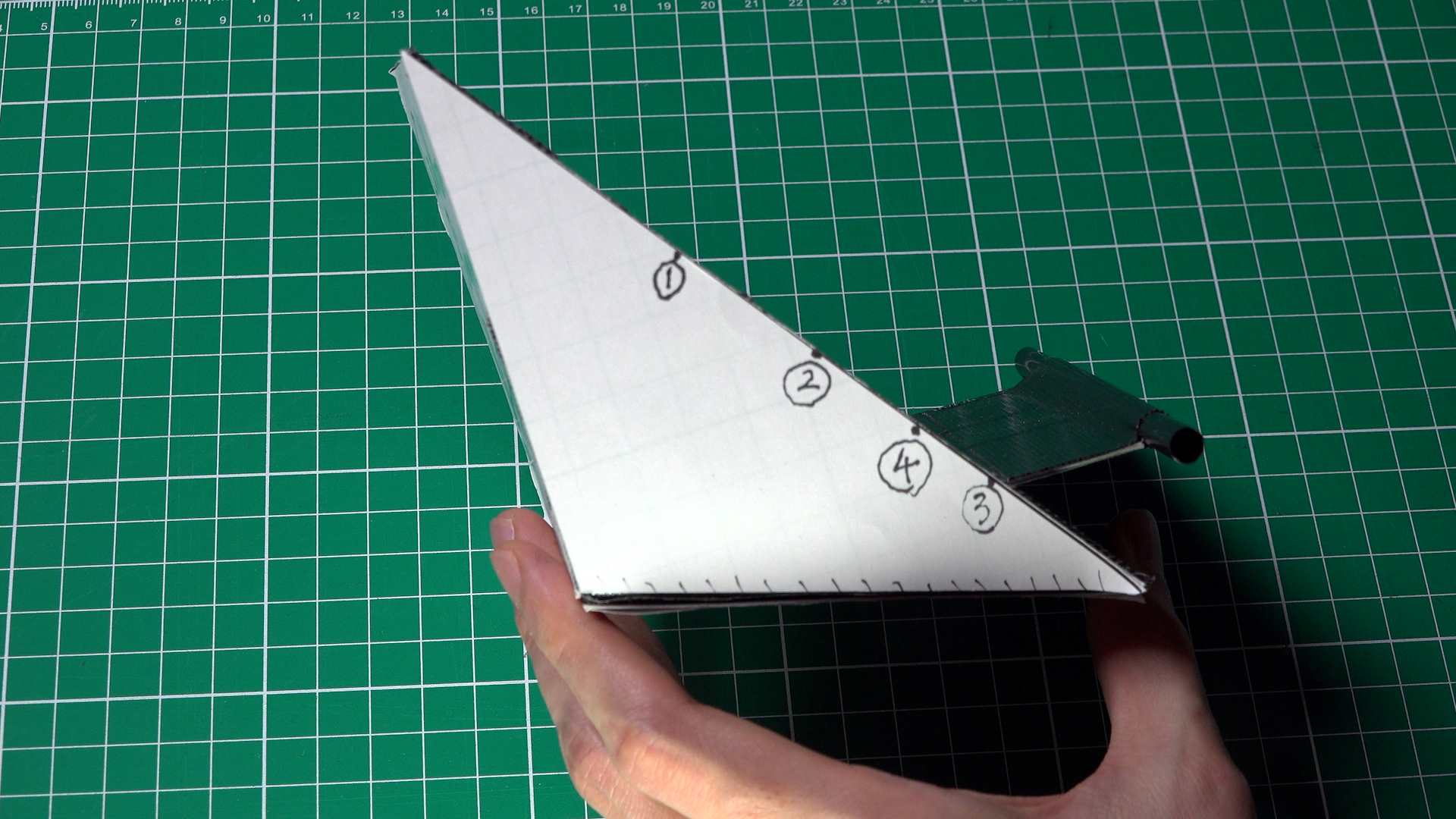

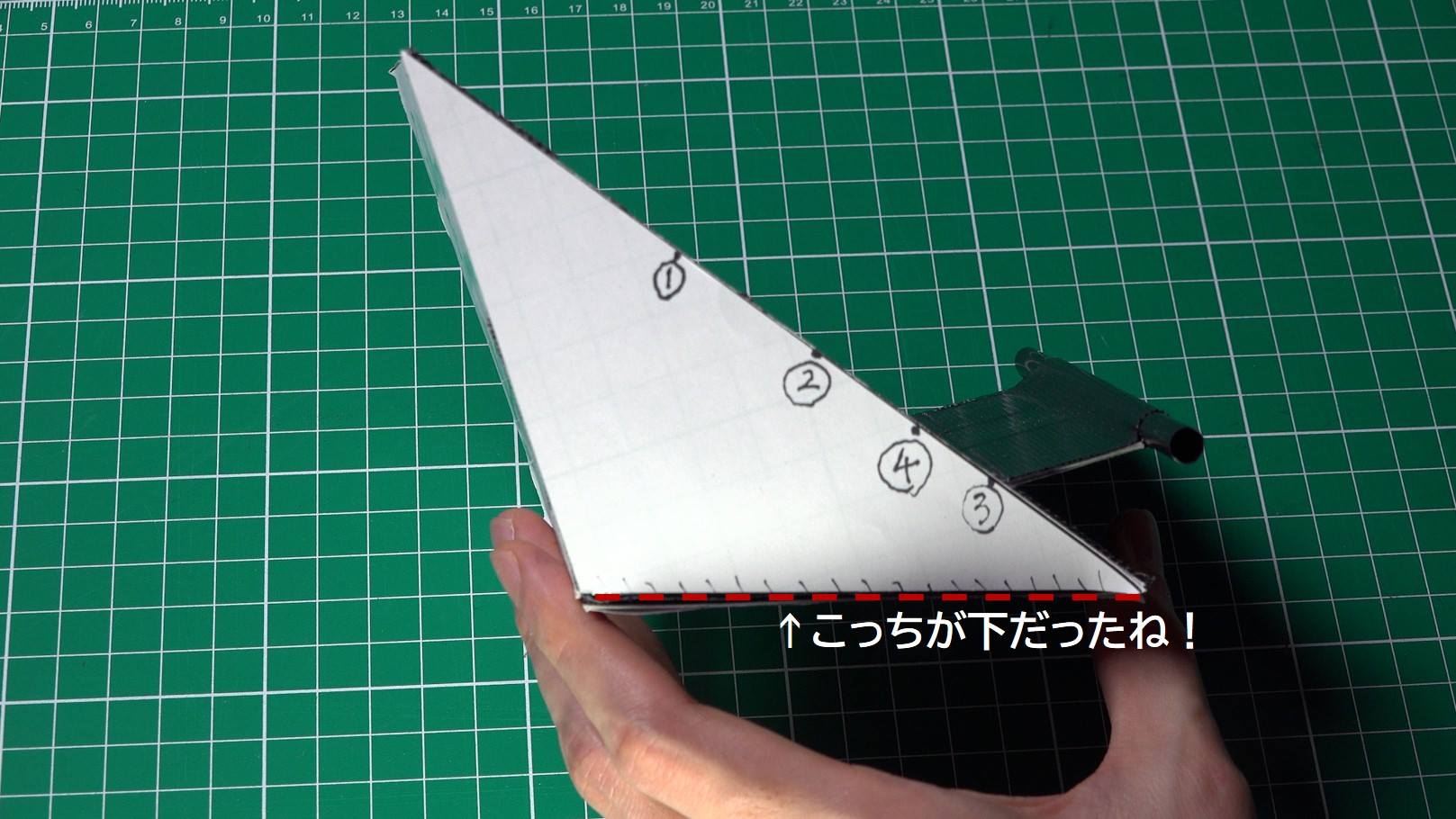

工作マットについていた辺に印をつけると、上下がわかりやすい!

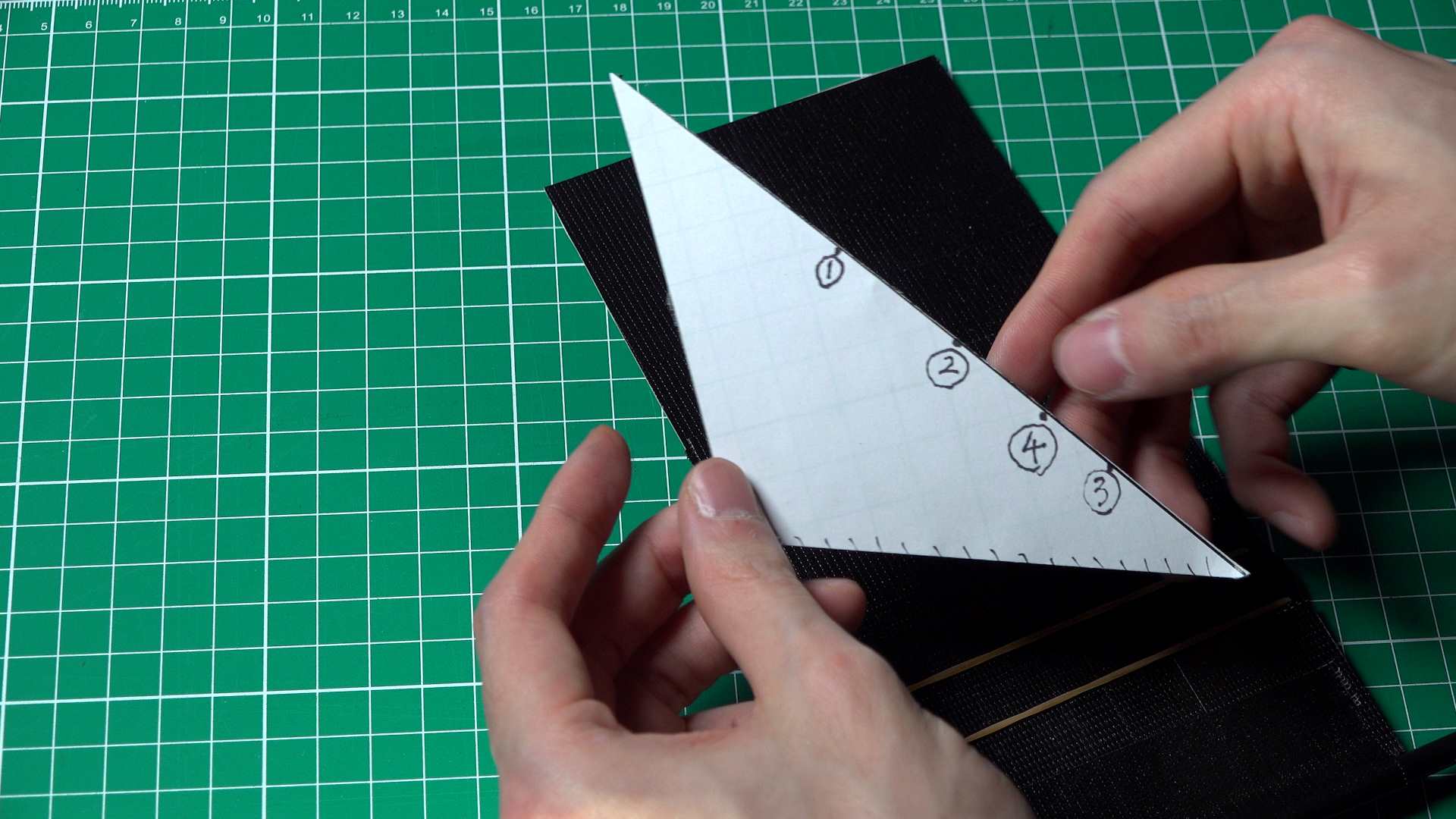

白い三角形をそうちから外そう!(三角形をくっつけてたテープをはがすといいよ〜)

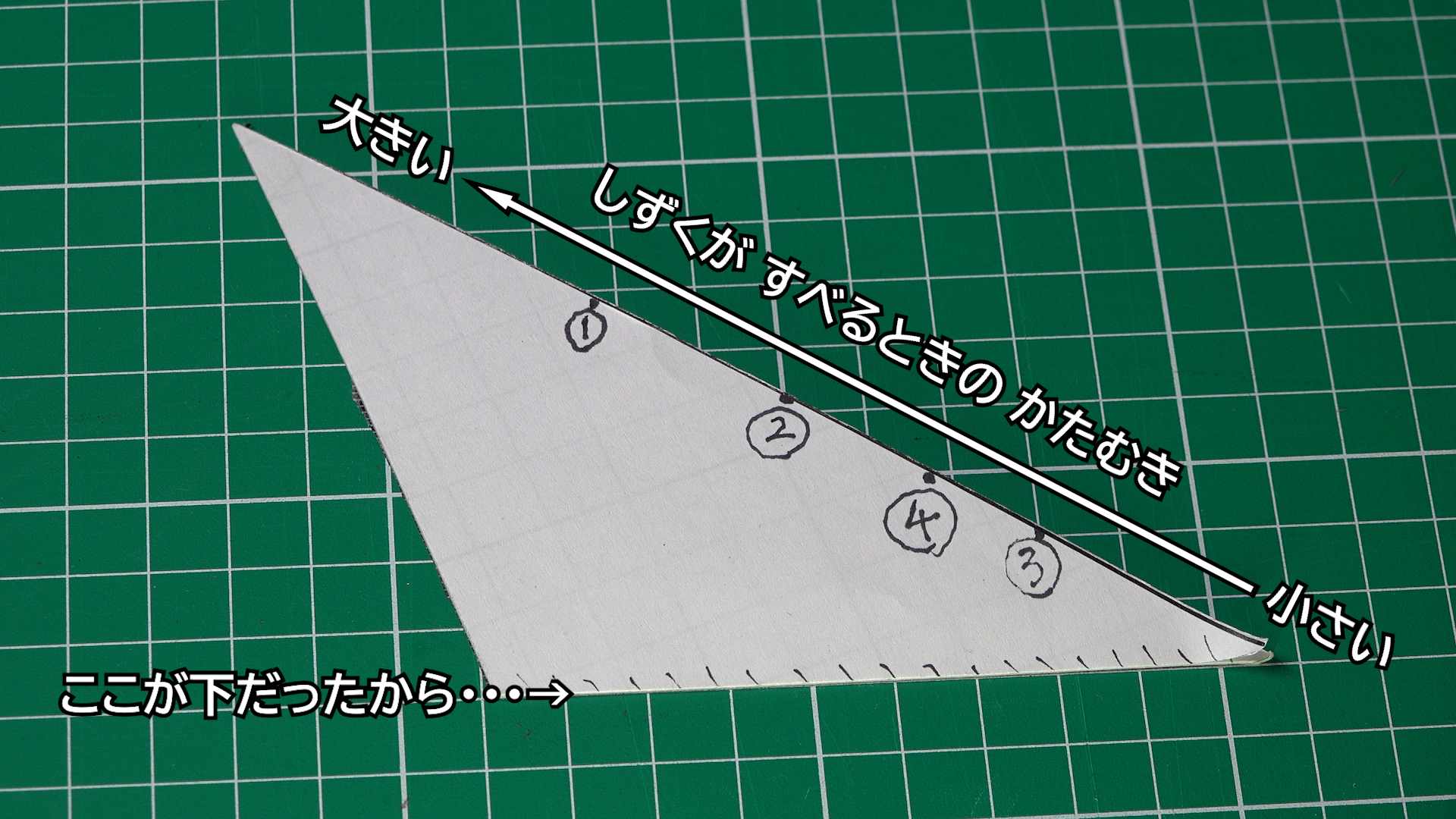

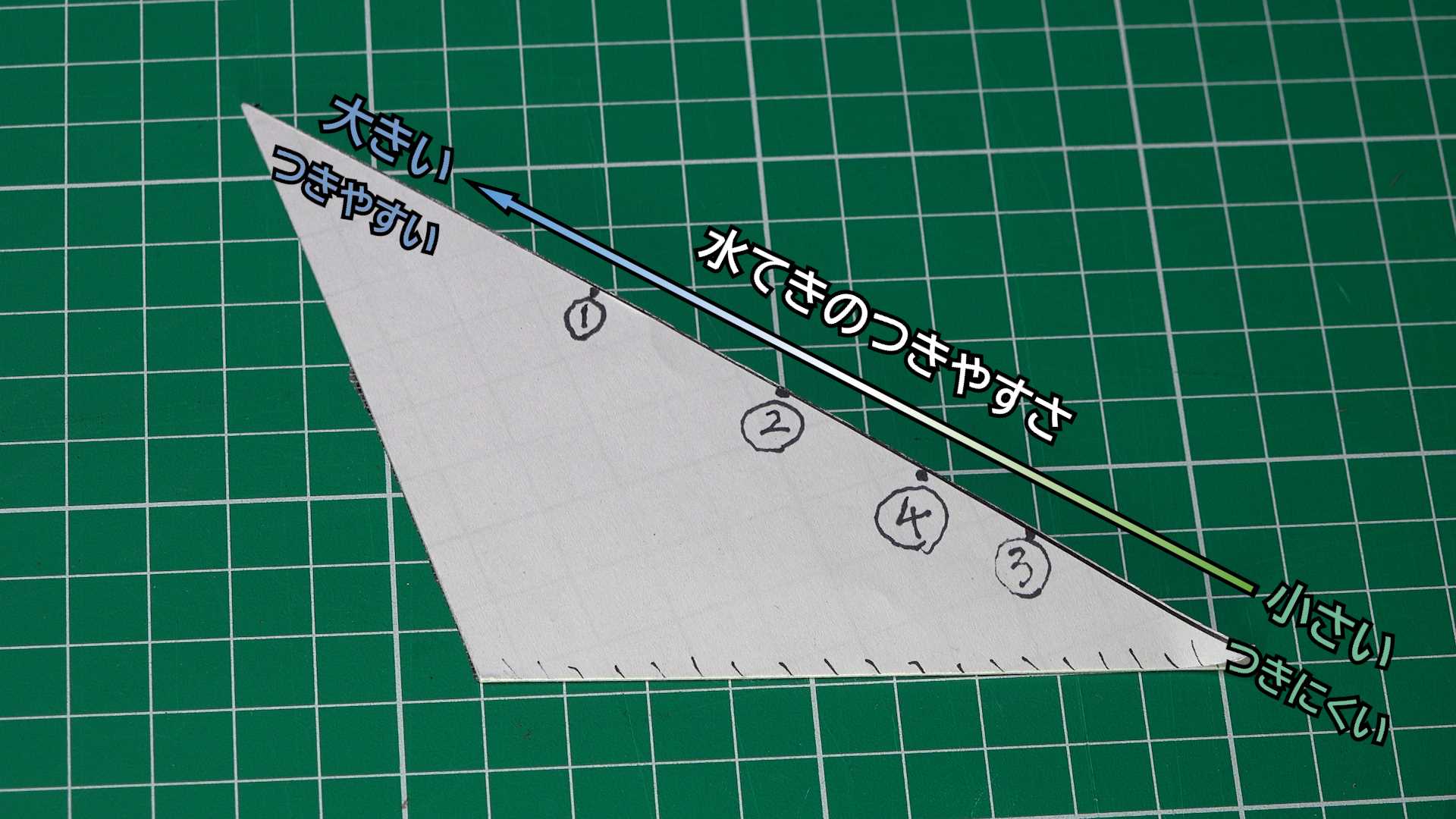

水てきがすべるときの葉っぱのかたむきが大きい

⇒水てきがはなれにくい

⇒水てきがつきやすい!

表と見くらべれば、 それぞれの葉っぱの水のつきやすさ、つきにくさをくらべられるね!

もっとガンバリたい人向け

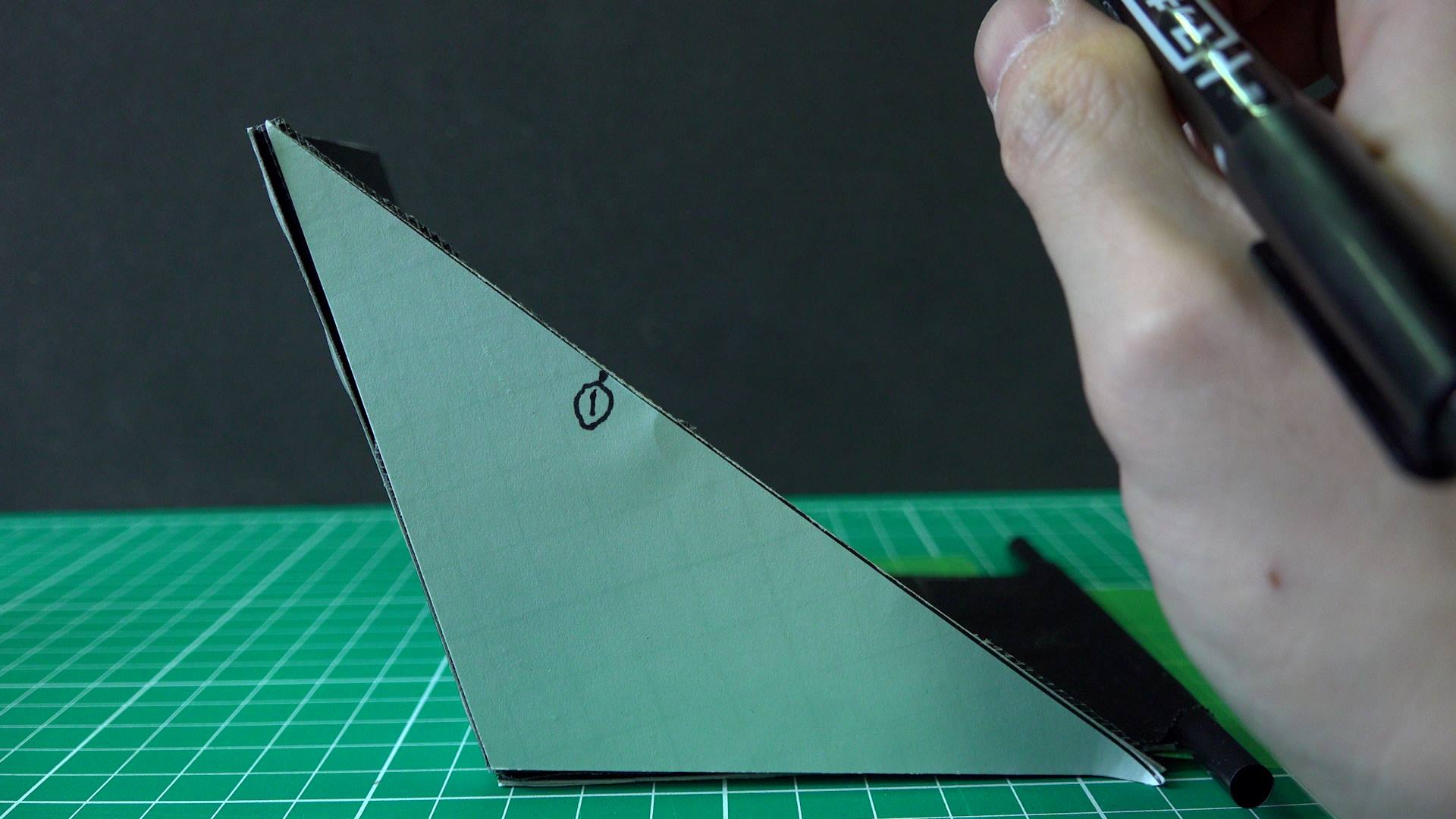

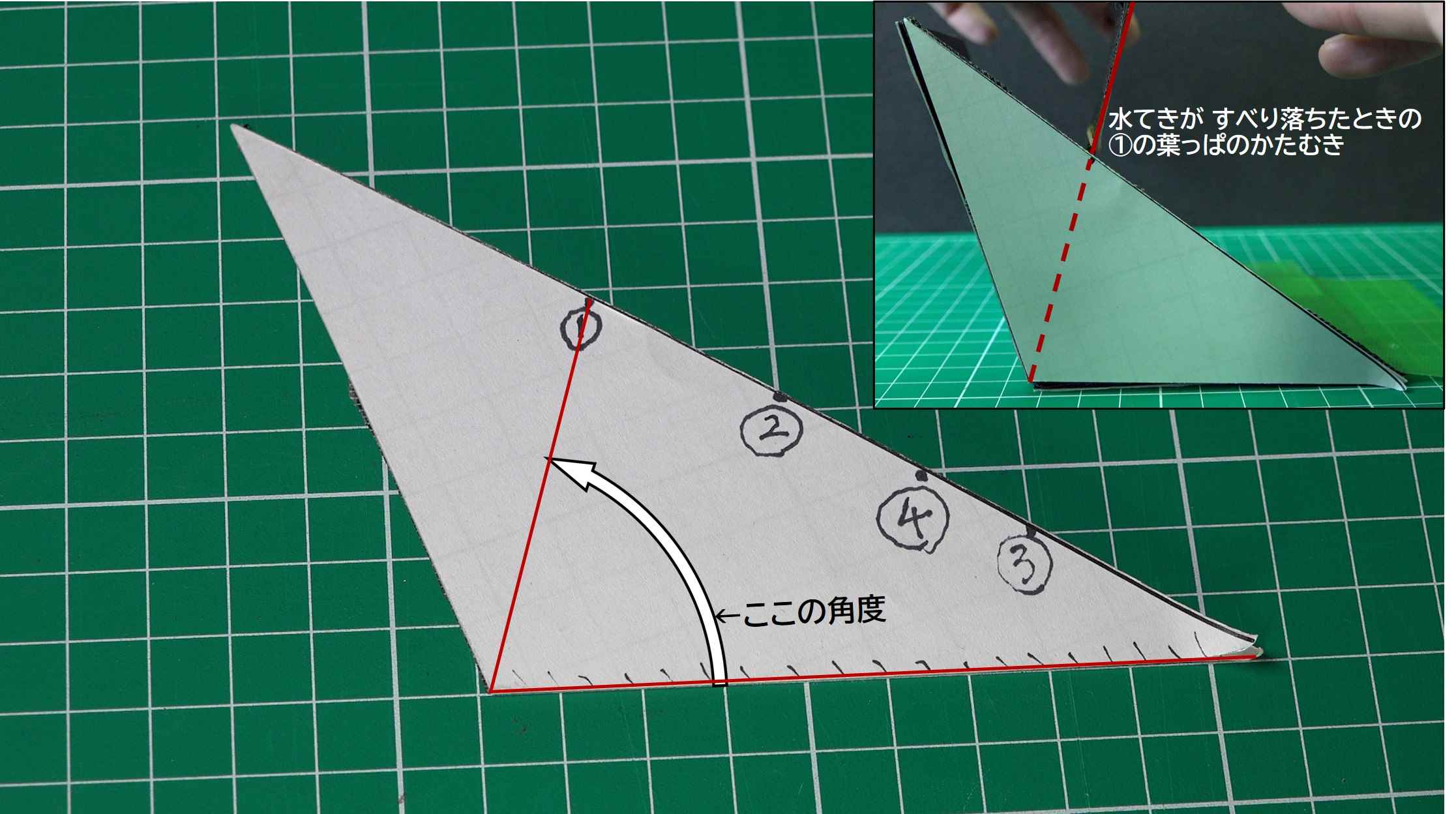

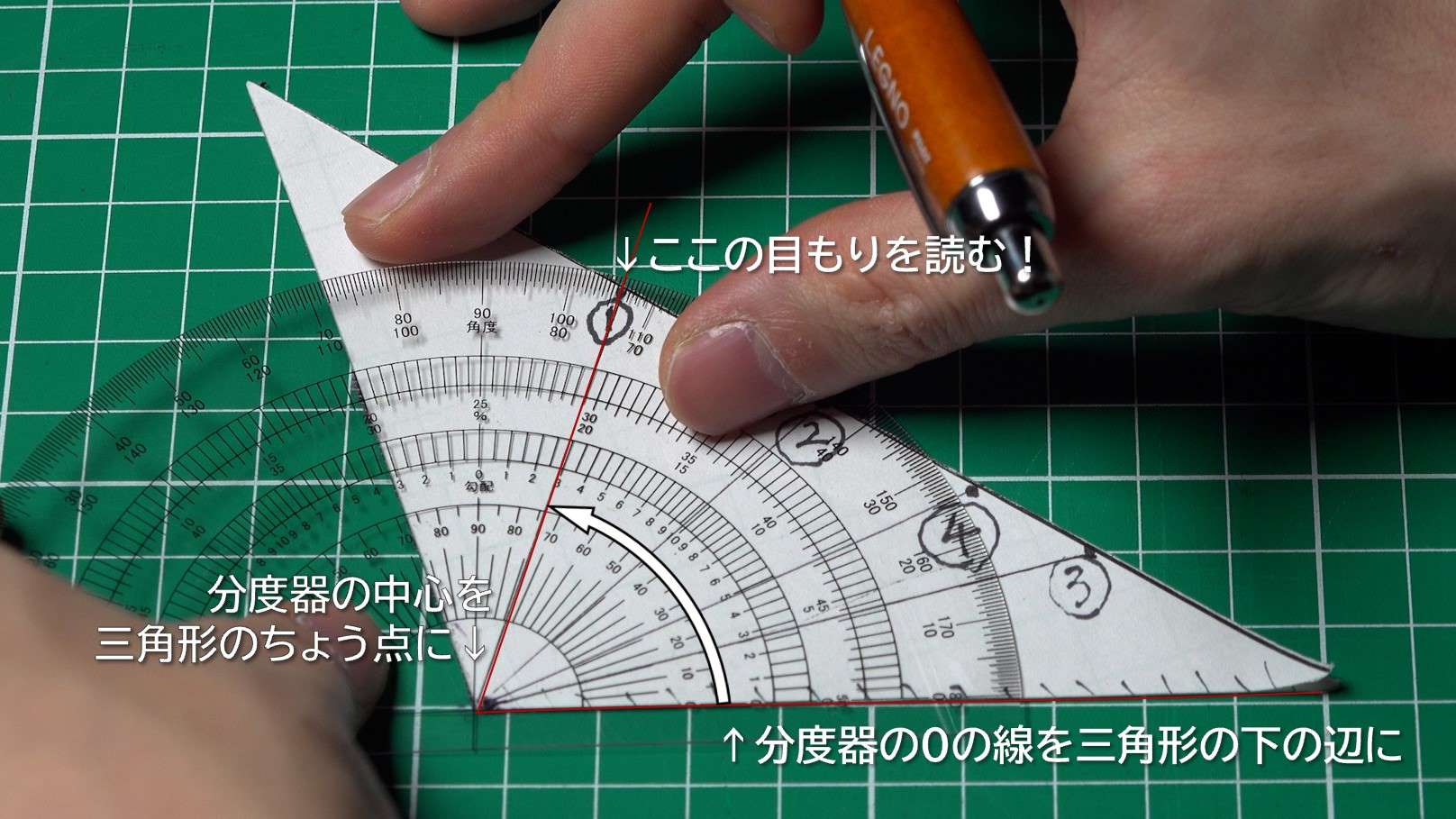

水てきがすべり落ちたときの、1の葉っぱのかたむきは、三角形の下の辺から1の印までの角度で表せるね! これをはかってみるよ!

それぞれの印から三角形のちょう点に向かってまっすぐな線をじょうぎで引こう!

分度器を当てて角度をはかろう!

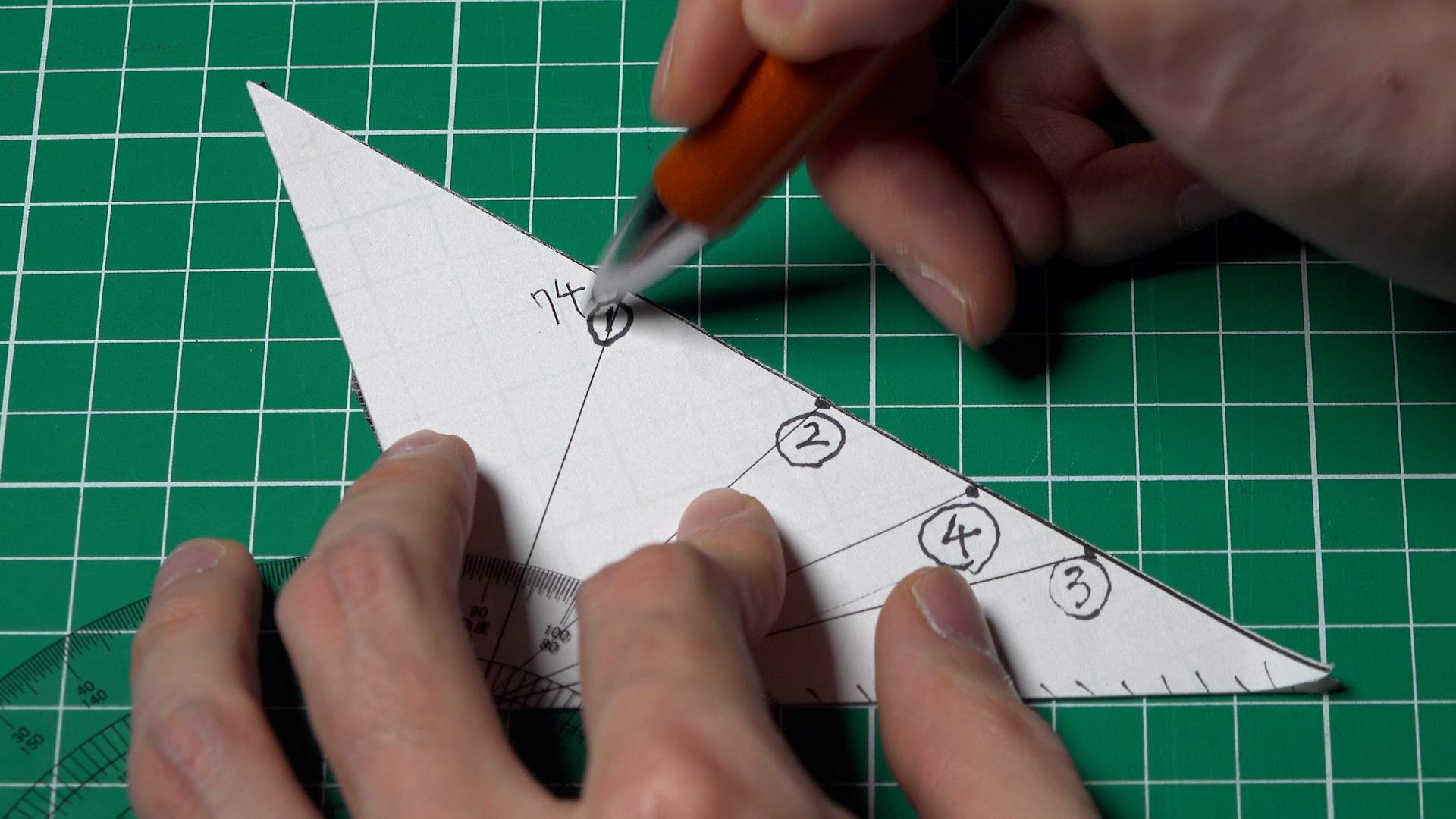

はかった角度を印のところに書こう!

全部の印で角度をはかると・・・

水てきがすべり落ちたときの、葉っぱの かたむきを “角度”を使って表せたね!!

実験のまとめ方

身近な葉っぱにも水のつきやすいものとつきにくいものがあったね。

その水のつきにくい葉っぱをマネしたら、ベンリなものはあるかな?

そしたら急に雨がふっても服がぬれないよ

すばらしいアイディアだね!「ロータス効果」をもつハスの葉っぱも汚れを取ってキレイでいられるんだよ~!

いいところに気づいたね~。そんな水のつきやすい表面もマネしたらベンリなものができるんじゃないかな?

おもしろいアイディアだね!葉っぱの水のつきにくさ・つきやすさから学んで、生活がベンリになるものをたくさん思いつけたね!

生き物から学んで、ベンリなものを作る、バイオミメティクスはかせに一歩前進だね!

参考文献

https://www.shizecon.net/award/detail.html?id=139, (参照2023-09-18)