Faculty of Life Sciences 生命科学部 朝霞キャンパス

「いのち」を思案し、

テクノロジーで真理に近づく

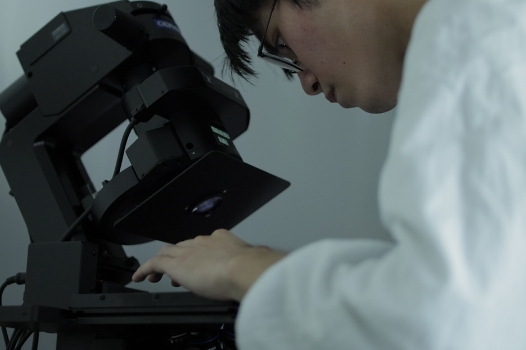

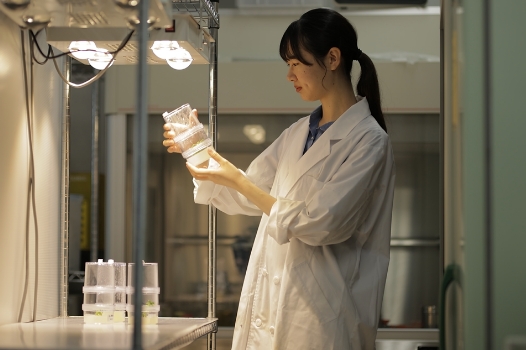

再生医療や食糧・環境問題といった生命に関する社会課題に注目が集まっています。立ち向かうべき問題の数々に、新しい道筋を示せると期待される学問、それが生命科学です。さまざまな分野で技術革新を起こし、未来への近道となったバイオテクノロジー。遺伝子操作や細胞融合などを応用して生まれたこの技術を存分に活用します。

国内有数の実績を誇る本学部の最先端研究に触れながら、生命現象の謎を遺伝子や細胞、個体レベルで解き明かし、「いのち」の真の理解に近づきます。

Philosophy

生命科学部で

「哲学すること」を学ぶ

東洋大学では、先入観や偏見に捉われず物事の本質に迫り、自分の問題として考え、他者のために考える姿勢を身に着けることを大切にしています。歩みを止めず、ともに考え続ける本学の学生にクローズアップし、「『哲学すること』とはどういうことなのか」を紐解きます。

About

「いのち」の在り方を思索し、

生命現象の謎を分子レベルで解き明かす

微生物からヒトに至るまでさまざまな生命現象を探究し、分子レベルで解明するのが生命科学部です。国内有数の研究実績を誇る極限環境微生物を初めに、動物や植物、人体など、さまざまな「いのち」に学びます。「いのち」の在り方を思索する哲学と倫理を基盤に、再生医療や食糧・環境問題などの諸問題の解決を目指します。

教育の目的・ポリシー

- 教育研究上の目的

-

1.人材の養成に関する目的

- 生命科学は、生命現象の原理を遺伝子・分子レベルから細胞・個体レベル、さらに個体群・生態系レベルで明らかにすることで、人類社会が直面している様々な社会的問題を解決し、地球社会に貢献することを目的とする学問領域です。生命科学部では、生命科学を教育研究することにより、生命の総合的理解の上に立って地球社会の発展に貢献できる創造的思考能力と倫理観を併せ持った人材を育成します。

2.学生に修得させるべき能力等の教育目標

- 自然科学における「生命」「環境」「健康」「資源」を4大テーマとし、「生命科学科」「生体医工学科」「生物資源学科」の3学科で各々特徴ある教育に取り組みます。また、本学部の特色として、持続可能な開発目標(SDGs)の達成とグローバル人材育成に関する教育を推進しています。これにより、学生に生命科学の学問領域全般を体系的に修得させ、実社会での問題を解決する能力、新しい分野を切り拓いていく能力を身につけさせることを教育目標としています。